10. Februar 2025 - „Trump announces a $500 billion AI infrastructure investment in the US“, so CNN.com (21.1.2025). Da darf Europa nicht kleckern! So ruft der französische Präsident Emmanuel Macron einen internationalen KI-Gipfel ein und klotzt bei der Gelegenheit mit der Ankündigung, dass Frankreich KI-Investionen in Höhe von 109 Milliarden Euro in den nächsten Jahren plane (Details ORF.at 10.2.2025). Kein Klotz, sondern ein Klax im Vergleich zum neuesten Vorstoß von Elon Musk, der allein für OpenAI 100 Milliarden bietet. (siehe futurezone.at 11.2.2025)

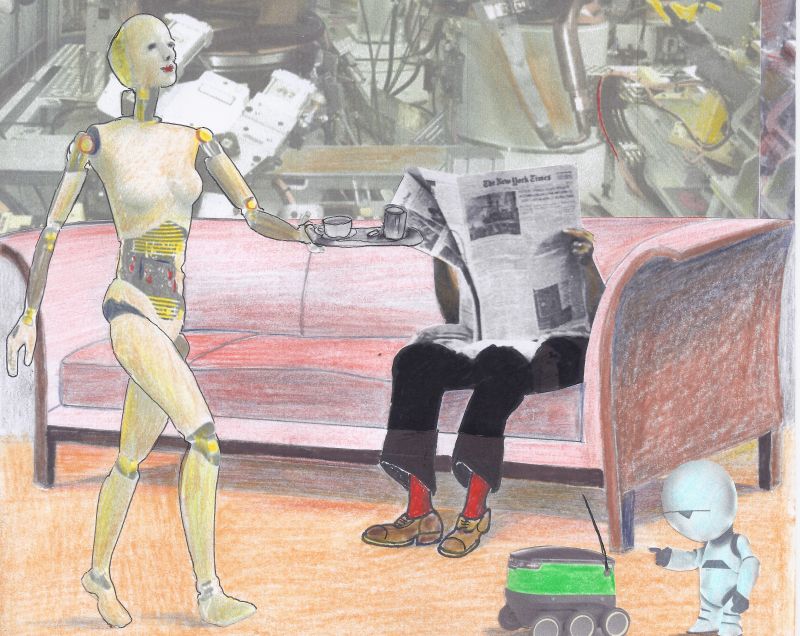

Illustration: Ernst Zdrahal, 2016

Weder die Amis, noch die Franzosen geben Details über die geplanten „Investitionen“ und „Infrastrukturen“ an. Keine Angaben darüber, woher das Geld kommen, noch wohin es fließen soll. Vielmehr geht es in Zeiten der Manipulation der Menschen und Monetarisierung der Welt nur darum, Zukunfts-Stories zu kreieren und mit Phantasiezahlen zu unterlegen, damit niemand auf die Idee kommt, die Blasen zu hinterfragen. Der Ballon, der heute mit zwei Buchstaben „KI“ oder englisch „AI“ auskommt, wird seit der Jahrtausendwende immer wieder von neuem mit heißer Luft gefüllt. Die „Buzzwords“, die immer wieder kommen: e-commerce, sozial-media, new economy, Internet 2.0, Internet 4.0, IoT (Internet of Things) Digitalisierung und KI/AI.

SIEHE AUCH:

+ Monatsrückblick Mai mit AI KI Schwerpunkt

+ Sepp Hochreiter über die Grenzen der KI

+ René Pfeiffer, DeepSec GmbH den Artikel „IT-Welt im KI-Wahn“

+ Techtrends 2026: Gartner kennt diese schon im Oktober 2025; sechs von zehn Trends betreffen AI / KI. Details siehe computerwoche.de (22.10.25)

Schon 2016 publizierte ethos-CR HTH Aritkel über AI und IT-Trends im Unternehmermagazin (Auflage 60.000), die wir hier nochmals im Originalwortlaut wiedergeben.

+ Hype oder Drop: Industrie 4.0 (a3eco 10/2016)

+ Utopia und Digitalia (a3eco 12/2016)

+ Big Data: Nicht alles ist Gold (a3eco 5/2017),

Hype oder Drop: Industrie 4.0

Die 4. Industrielle Revolution produziert nicht nur selbstlernende Roboter und komplett autonome Fabriken, sondern auch Heere von Arbeitslosen. Diese Aussagen erinnern stark an die Anfangszeit der Computerisierung vor 30 Jahren. Was dahinter steckt ... (Artikel ist erschienen in der Rubrik WIRTSCHAFTSETHIK der Unternehmerzeitschrift a3 ECO 10/2016)

„Etwa drei Jahre nach dem Aufkommen des Konzeptes Industrie 4.0 hat sich ein wahrer Hype im produzierenden Gewerbe ausgebreitet. Kaum eine Konferenz, Think Tank oder Messe kann sich der Gravitationskraft des Versprechens einer neuen industriellen Revolution entziehen.“ Diese Zeilen stammen von Capgemini. Das Consultingunternehmen rechnet sich wohl zu den Think Tanks dieses Themas und rät (bis hierher noch kostenfrei): „In Anbetracht der bevorstehenden industriellen Revolution müssen Unternehmen des produzierenden Gewerbes die Entwicklung einer umfassenden Vision für ihre zukünftigen geschäftlichen Tätigkeiten anstoßen.“

Wer jetzt nicht aufspringt auf den führerlosen aber bereits mit Höchstgeschwindigkeit fahrenden Transrapid, der muss Angst haben, morgen in der letzten Dampflokomotive auf der Strecke zu bleiben. Dem will das BMVIT vorbeugen. In dem Inserat „Impulse für Innovationen“ erklärt uns das Ministerium, dass es die Entwicklung und Markteinführung neuer Technologien in diesem Jahr mit 428 Millionen Euro fördert, und was es mit Industrie 4.0 auf sich hat:

„Wenn ein Auto weiß, mit welchen Extras es bestellt wurde, und sich so zu einem gewissen Grad selbst zusammenbaut, dann ist das Industrie 4.0. Wenn eine holzverarbeitende Maschine Holz bestellt, ohne dass der Mensch eingreifen muss, dann ist das Industrie 4.0.“ Es besteht die Hoffnung, dass der Level in den Forschungsabteilungen der geförderten Industriebetriebe höher ist als das Niveau in der Propaganda-Abteilung unseres Technologie-Ministeriums.

Von der „Gravitationskraft des Versprechens einer neuen industriellen Revolution“ zurück auf den Boden der Realität. Drei Themenblöcke prägen die Diskussion: Variantenvielfalt, Künstliche Intelligenz und Arbeitsplatz(verlust).

Variantenvielfalt

Die Zeiten, in denen Unternehmen für ihre Produkte die Entscheidung zwischen Klasse oder Masse treffen mussten, sind vorbei. Durch Mass Customization hat ein Paradigmenwechsel statt gefunden. Früher waren maßgeschneiderte und beratungsintensive Produkte logischer Weise teurer als Produkte aus der Massenfertigung. Mit dem Siegeszug der digitalen Kommunikation ist jedoch das Erfassen und Automatisieren der individuellen Kundeninformation in der Produktion möglich geworden. Klaus Blazek untersucht seit zehn Jahren die Trends und publiziert jährlich den Configurator Database Report mit zuletzt 1050 Webseiten weltweit, die ihre E-Commerce-Lösungen mit Produkt-Konfiguratoren aufgerüstet haben.

Zur Individualisierung kommt die Schnelllebigkeit von Produkten. Mass Customization kann mit Softwarelösungen realisiert werden, die von der Konfiguration eines Produktes über die Bestellung bis zur Steuerung der Maschinen alle Prozesse übernehmen. Industrie 4.0 braucht dem entsprechende Maschinen, die viele unterschiedliche Produkte herstellen können und ebenso für Massen- wie für Einzelfertigung geeignet sind. Konstrukteure brauchen dafür ein hohes Maß an Prozessverständnis. Der Mensch bleibt also weiterhin am Schalthebel. Nicht nur als letzte Instanz einer (fast) voll automatisierten Fabrik, sondern natürlich auch als erste Instanz, die so eine Fabrik plant und errichtet.

Künstliche Intelligenz

Der Autor des Buches „Aufstieg der Roboter“, Martin Ford, ist überzeugt, „dass wir im Bereich der Technologie ein Stadium erreicht haben, in dem Maschinen in der Lage sind, kognitive Fähigkeiten zu entwickeln, sie also in begrenztem Umfang anfangen zu denken. Diese fundamental wichtige Eigenschaft war bisher uns Menschen vorbehalten.“ Jaron Larnier meint in seinem Buch „Wem gehört die Zukunft?“, dass der Mensch längst zum Produkt der Superserver und ihrer Algorithmen geworden ist. Und der Zukunftsforscher Sven G. Janszky behauptet: „Im Durchschnitt aller Prognosen ist es das Jahr 2045, ab dem die menschliche Rasse nicht mehr die intelligenteste Spezies auf der Welt ist.“

Abgesehen von der zweifelhaften Verwendung des Begriffs „menschliche Rasse“ und der Andeutung, bei künftigen Robotern handle es sich um eine „Spezies“, wollte Janszky wohl sagen: künstliche Intelligenz werde die menschliche Intelligenz spätestens 2045 übertreffen. Die Zukunftsforscher beschwören gerne den Mythos einer Maschine, die zum Menschen wird. Schon lange beherrschen Maschinen handwerkliche Arbeiten besser als Menschen, schon lange rechnen Computer besser als Menschen, und heute kann ein Auto schon alleine einen Parkplatz suchen und einparken. Die künstliche Intelligenz wird sich in rasantem Tempo weiter entwickeln, sie wird durch Vernetzung zahlreiche neue Aufgaben übernehmen können, aber sie wird immer künstlich bleiben. Das Roboter-Kind, das Wissenschafter in Steven Spielbergs Film „AI - Artificial Intelligence“ schon 2001 mit der Fähigkeit zu lieben ausgestattet haben, wird auch 2045 nicht als „Spezies“ diese Erde bereichern.

Arbeitsplatzverlust

Ob Industrie 4.0 „zur Massenarbeitslosigkeit führen wird oder nicht, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen“, gibt sich der US-Autor Martin Ford vorsichtig, will aber negativen Auswirkungen vorbeugen: „Ich befürworte daher die Einführung eines garantierten Grundeinkommens.“ Die Befürchtungen über Jobverluste in der Industrie scheinen mir weit überzogen, denn, so Ford, schon heute stehen in den USA 10 Prozent Industrie-Arbeitern 90 Prozent im Dienstleistungssektor gegenüber. Stärker gefährdet sind sicher Niedriglohn-Jobs, wie eine Studie des White House´s Council of Economic Advisers (CEA) prognostiziert. Demnach werden über kurz oder lang alle Jobs, die mit weniger als 20 Dollar pro Stunde bezahlt werden – das sind derzeit 62% aller Jobs in den USA - durch intelligente Maschinen ersetzt.

Moralisches Resümee

Industrie 4.0 ist nichts essenziell Neues, sondern eine dynamische Weiterentwicklung bestehender Innovations- und Vernetzungsprozesse in der Industrie, aber auch im täglichen Leben – Schlagwort „Internet der Dinge“. Die Propagandisten von Industrie 4.0 tun allerdings so, als wäre dies der Startschuss für den weltweiten Ausbau des Transrapidnetzes in den nächsten 10 Jahren. Zur Erinnerung: seit 2002 ist das revolutionäre Konzept über eine 30 Kilometer lange Teststrecke in Shanghai nicht hinaus gekommen.

Dass Veränderungen in der Industrie, die mit den neuen Möglichkeiten der IT bereits seit 20 Jahren im Gange sind, für ein Grundeinkommen sprechen, ist ein zusätzliches Argument. Dank Industrie 4.0 muss keiner mehr Angst haben, dass niemand mehr die „Dreckarbeit“ erledigt – denn das machen ja dann die Roboter. Aber Industrie 4.0 ist kein zureichendes Argument für das Grundeinkommen.

Bereits seit 2009 plädiere ich in unterschiedlichen Publikationen, auch in dieser Rubrik, für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die zwei wichtigsten Gründe dafür sind allerdings der Wandel des Begriffs und der Bedeutung von Arbeit und die Notwendigkeit, den Menschen die Angst vor Veränderungen zu nehmen. „Arbeit“ darf nicht länger auf „Lohnarbeit“ reduziert werden. Als Arbeit und Leistung muss vielmehr jedes Tun und Handeln verstanden werden, das dem Gemeinwohl dient. Ebenso muss die Bereitschaft, Veränderungen zu denken und zu riskieren, weiter gehen, als neue Prozesse im Umfeld von Industrie 4.0 zu forcieren. Wir brauchen heute nämlich tiefer greifende Veränderungen, kurz: eine Welt 4.0. Das bedingungslose Grundeinkommen wäre eine Voraussetzung, die Welt 4.0 ohne „Bauernopfer“, die Revolutionen bisher immer gefordert haben, auf einem humanistischen Fundament zu errichten.

Utopia und Digitalia

Thomas Morus und Helmut Fallmann. Der eine Moralist und Politiker, der andere Techniker und IT-Unternehmer. Zwei Autoren, zwei Bücher und zwei Versuche, Europa vor dem Untergang zu retten. Mit Randbemerkungen von Hubert Thurnhofer (erschienen im Unternehmermagazin a3ECO 12/2016)

„Wie die Digitalisierung Europa retten muss“ - mit diesem Untertitel seines Buches „Gegen den Verfall“ stellt Helmut Fallmann zwei Prämissen in den Raum:

1. Europa muss gerettet werden (eine ziemlich messianische Weltanschauung)!

2. Nur schnellere Digitalisierung ermöglicht die Rettung Europas (eine ziemlich technologiegläubige Weltanschauung)!

Der Fabasoft-Gründer und -Vorstand ist als IT-Experte über Österreichs Grenzen hinaus bekannt. Dass europäische Standards für Cloud-Technologien und Big Data so schnell wie möglich geschaffen und umgesetzt werden müssen, das predigt Fallmann aus Überzeugung und auf Basis langjähriger Erfahrung. An dieser Vision arbeitet die Fabasoft AG seit 25 Jahren mit ihren Softwarelösungen und seit diesem Jahr auch als Mitglied des European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Fallmanns Credo: „Die virtuellen Daten der Händler und der Kunden werden sich sprunghaft vermehren und brauchen für ihre Speicherung einen absolut sicheren Platz. Die 'United Clouds of Europe' sind dafür unbedingt nötig.“ Es gibt allerdings einen Feind Europas, der diese Bemühungen verhindern könnte.

„Eleon Musk und andere Valley-Größen vereinen mittlerweile derart viel Macht und Geld, dass ihr Aktionismus schon Züge von Feudalherrschaft annimmt“, so Fallmann, der die Gefahren der amerikanischen Übermacht im IT-Business aufzeigt und dabei die üblichen Verdächtigen wie amazon, google und facebook im Visier hat. „Es existiert kein einziger Tabelt-PC 'Made in Europe', kein europäisches Betriebssystem – diese Versäumnisse der letzten zehn Jahre verursachen Kosten in Form massiver Produktivitätseinbußen. Bis zu 100.000 Arbeitsplätze hätten mittlerweile geschaffen werden können,“ so Fallmann, der an der Stelle sein immer wieder kehrendes Leitmotiv formuliert: „Cloud Computing ist eine Jahrhundertchance für Europa, die Autonomie und Vorreiterrolle zurückzugewinnen“.

Dass die Rettung Europas aber alleine in der Digitalisierung liegt, das ist eine 0101-Vision, die im direkten Vergleich mit den großen Utopien der Geschichte nicht mithalten kann. Thomas Morus hat vor genau 500 Jahren Utopia geschrieben. Seinen Entwurf einer idealen Gesellschaft stellte er dem feudalen Europa seiner Zeit als Vorbild entgegen. Europa sah Morus weniger von außen bedroht als vielmehr von innen zersetzt: „Wie groß ist doch die Zahl der Edelleute, die selber müßig wie die Drohnen von anderer Leute Arbeit leben, nämlich von den Pächtern auf ihren Gütern, die sie bis aufs Blut schinden, um höherer Renten willen...“ Mancher Leser dieser Zeilen wird in dieser Beschreibung den Geldadel unserer Zeit wiedererkennen.

Dass Utopia auf einer abgeschotteten Insel liegt, ist eine konzeptuelle Schwäche von Thomas Morus. Demnach wäre ein idealer Staat nur in einer geschlossenen Gesellschaft möglich. Das Ideal der Demokratie ist aber eine offene Gesellschaft. Dieses Ideal verteidigt Fallmann im Sinne von Karl Popper („Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“), er sieht aber den Feind der offenen Gesellschaft nur außerhalb Europas: „Wir dürfen uns von den USA mit ihrem Rechtsimperialismus nicht mehr vorführen lassen und müssen ein europäisches Schutzniveau für europäische Daten auch auf Servern in den USA sicherstellen. Und wir müssen parallel dazu die europäische IT-Industrie durch Verwirklichung des digitalen Binnenmarktes samt gemeinsamer Strategie bei Cloud Computing, Big und Open Data, transnationalen Kommunikationsdiensten und innovativen Industrie-4.0-Anwendungen auf ein unüberwindbares europäisches Wettbewerbsniveau heben.“

Fallmann spricht hier eine wichtige Problematik an, schwenkt aber sofort wieder auf sein Kernthema um: Die Cloud ist die Lösung für alles. Es wäre ein Kalauer, diese ständig wiederkehrende Forderung als nebulös abzutun. Doch wer gegen den Verfall anschreibt, muss schon die Phänomene des Verfalls etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und dazu gehören Rechtssysteme, die den Starken gegenüber dem Schwachen und den Reichen gegenüber dem Armen bevorzugen, weil am Ende immer jener Recht bekommt, der sich den besseren und somit teureren Anwalt leisten kann. Das ist aber kein US-amerikanisches Alleinstellungsmerkmal, sondern auch in Europa gang und gäbe. Nicht erst seit gestern, wie man bei Morus nachlesen kann: „Was sollte es überhaupt für einen Unterschied machen, ob man gar keine Gesetze gibt oder ob man die bestehenden in einem so künstlichen Sinne auslegt, dass nicht anders als mit großem Scharfsinn und langem Disputieren ihre Bedeutung zu ergründen ist? … Wo sich aber diese beiden Übel, Privatgunst und Habsucht, in der Rechtsprechung einnisten, da zerstören sie sogleich alle Gerechtigkeit, diese stärkste Triebfeder des Staatsmechanismus.“

Die Gerechtigkeit als Triebfeder des Staatsmechanismus ist auch in Europa längst nicht mehr (oder wenn man Morus folgt: noch lange nicht) selbstverständlich. Doch immerhin ist auf den EuGH noch Verlass, meint Fallmann: „2014 kippten die europäischen Höchstrichter die Vorratsdatenspeicherung, weil sie wegen Unverhältnismäßigkeit nicht mit den verbrieften Grundrechten der Europäischen Union in Einklang zu bringen war. Nur einen Monat später stärkte der Gerichtshof die EU-Bürger in ihrem Recht auf Vergessenwerden.“ Und 2015 hat der EuGH auch „Safe Habor“, den Datenschutz in den USA, für unzureichend erklärt. „Spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden über den praktisch uneingeschränkten Zugang der NSA zu allen Daten der eigenen Internet-Industrie auf Grundlage des Patriot Acts und der FISA-Gesetzgebung hat sich das Abkommen als reine Farce entpuppt“, kommentiert Fallmann.

Für Fallmann ist der 6. Mai 2015 in die Geschichte eingegangen, denn „an diesem Tag präsentieren EU-Superkommissar Andrus Ansip und Digitalkommissar Günther Oettinger in Brüssel die Strategie zur Verwirklichung eines digitalen Binnenmarktes“. Der Autor ist sogar überzeugt: „Der digitale Umweg in Gestalt eines digitalen Binnenmarktes kann zu einer wahren europäischen Identität verhelfen!“ Und er schreibt all jenen, die den digitalen Binnenmarkt in den kommenden Jahren verhandeln, ins Stammbuch: „Datenschutz ist ein Grundrecht und kann nicht verhandelt werden!“

Diesen moralischen Imperativ des Datenschutzes werden wohl nicht nur eingefleischte Datenschützer unterschreiben, sondern sicher die meisten demokratisch gewählten Volksvertreter Europas. Aber wie steht es um Whistleblower wie Edward Snowden? Er hat zunächst im Auftrag der US-Geheimdienste private Daten ausspioniert und dann die Geheimdienstaktivitäten publik gemacht. Die eine Sache war legal, zumindest aus US-Sicht, die andere Sache war illegal, zumindest aus US-Sicht. Aus Sicht der Datenschützer ist die Bewertung des Falles Snowden genau umgekehrt.

Ich unternehme hier den gewagten Versuch, eine Bewertung aus Sicht von Thomas Morus vorzunehmen. Um Tyrannen so schnell wie möglich zu beseitigen, belohnen die Utopier den Verrat. Mit Proklamationen, die überall angeschlagen werden (heute würde das wohl über Social Media laufen), „versprechen sie gewaltige Belohnungen dem, der den gegnerischen Fürsten aus dem Wege räumt... Dieser Brauch, den Feind öffentlich auszubieten und zu verkaufen, wird von anderen Völkern als Zeichen einer entarteten Gesinnung und grausamen Untat verworfen; sie (die Utopier) selber betrachten ihn als höchst löblich und klug, weil sie durch dieses Verfahren die größten Kriege ohne irgendeine Schlacht schleunig zu Ende bringen.“

Der Whistleblower Snowden ist aus Sicht des bestehenden Systems (nicht nur des amerikanischen, sondern auch des europäischen) ein Verräter. Nur in Utiopia wäre er dafür mit Gold und Silber belohnt worden. Ironie am Rande: dieser Lohn ist in Utopia (wo Nachttöpfe und Handschellen aus Gold geschmiedet werden) nicht das Geringste wert. Somit verschiebt sich aber die moralische Frage auf die Bewertung der Systeme. Denn feindliche Angriffe sind den Utopieren verhasst, mit einer Ausnahme: „Den Krieg verabscheuen die Utopier aufs höchste als etwas ganz Bestialisches … Zwar betreiben sie ständig ihre militärische Ausbildung …. Jedoch fangen sie nicht leichten Herzens einen Krieg an, es sei denn, um entweder ihre Grenzen zu schützen oder um die Gegner, die in das Gebiet ihrer Freunde eingedrungen sind, zu vertreiben, oder aus Mitleid mit irgendeinem von Tyrannei bedrückten Volk.“

Snowden würde also Exil und Belohnung in Utopia dann bekommen, wenn er mit seinem Verrat das Ende einer Tyrannei ermöglicht oder zumindest beschleunigt hätte. Ich vermute, dass Fallmann trotz aller Kritik an den USA den Verfall der US-Demokratie nicht so radikal einschätzt. Der Verfall, vor dem Fallmann Europa retten will, ist ein im Vergleich zu anderen Kontinenten marginaler Wettbewerbsnachteil gegenüber den USA. Und mit Sicherheit lassen sich die Symptome des Verfalls nicht auf 0 und 1 reduzieren. Es wäre wohl besser gewesen, das Buch ohne den Haupttitel zu publizieren. Das Anliegen des Autors ist ehrenhaft, kommt jedoch im Untertitel besser zum Ausdruck. Der ehrlichere Titel aber wäre gewesen: Wie Fabasoft mit Cloud-Computing Europa retten will.

Quellen:

Helmut Fallmann

Gegen den Verfall. Wie die Digitalisierung Europa retten muss. 2016

Thomas Morus

Utopia. Erschienen 1516 in Löwen

Zitiert nach der reclam-Ausgabe 2003

Nicht alles ist Gold

Trumps Erfolg darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht alles Gold ist, was in Big Data steckt. So helfen die großen Datenmengen im Bereich der Terror-Bekämpfung offenbar nur selten Anschläge zu verhindern. Regelmäßig nach einem Anschlag berichten die Medien, dass die Attentäter bereits in Datenbanken von Verdächtigen oder Schläfern registriert waren. Niemand konnte sie aber aufhalten. (erschienen im Unternehmermagazin in A3 ECO 5/2017)

Auch Unternehmen, die gerne aus dem unendlichen Datenpool punktgenau ihre Kunden herausfiltern würden, sind noch weit davon entfernt. Sogar McKinsey musste kürzlich zu optimistische Prognosen aus dem Jahr 2011 revidieren. So erreichen heute Retail-Unternehmen nur 30 bis 40 Prozent des damals geschätzten Wertzuwachses durch Big Data und Produktionsbetriebe schöpfen nur zu 20 bis 30 Prozent ihres Potenzials aus. Immerhin konnte das Potenzial im Segment der ortsbezogenen Daten zu 50 bis 60 Prozent realisiert werden. Ein Hindernis sei hier laut neuester Studie die zu geringe Durchdringung des Smartphone-Marktes mit GPS-Technologie. McKinsey stellt auch fest, dass sich die Zahlen in den USA und der Europäischen Union kaum unterscheiden.

"Viele Unternehmen tun sich damit schwer, datengetriebene Erkenntnisse in die alltäglichen Geschäftsprozesse einzuspeisen. Eine weitere Herausforderung ist das Rekrutieren und Binden der richtigen Talente - nicht nur Data Scientists, sondern auch Business Translators, die einen profunden Umgang mit Daten sowie branchenspezifische und funktionale Expertise kombinieren", so die Autoren der neuesten McKinsey-Studie "The Age of Analytics: Competing in a Data-Driven World". (Quelle: CIO.de)

Vielleicht kann die TU Wien hier demnächst Abhilfe schaffen, denn derzeit läuft die Ausschreibung für eine neue Stiftungsprofessur „Data Intelligence“, finanziert von der T-Mobile Austria. Damit will die TU ab Oktober einen Schwerpunkt auf grundlagen- sowie anwendungsorientierter Forschung in den Bereichen Data Analytics und Intelligent Interaction setzen. Schon jetzt hat die TU international anerkannte IT-Experten. Einer von ihnen, Prof. Edurad Gröller, relativiert aber die Erwartungshaltung: „Das Thema Künstliche Intelligenz ist nach dem zweiten Weltkrieg aufgekommen. Alle zehn Jahre wurde ein großer Fortschritt versprochen, aber die Versprechen wurden nie eingelöst.“

Anhand von zwei Beispielen entzaubert Gröller alle Utopien, dass künstliche Intelligenz in absehbarer Zeit die menschliche Intelligenz ersetzen könnte. 1996 war es eine Weltsensation, dass der Schachcomputer Deep Blue den amtierenden Weltmeister Garri Kasparow geschlagen hat. Der Sieg war nur möglich, weil Deep Blue mit tausenden Meisterpartien gefüttert wurde, und neben einer Bewertung der optimalen Züge auch einen schnellen Datenabgleich mit den Meisterpartien machen konnte. Eduard Gröller: „Ein Schachcomputer ist keine künstliche Intelligenz, sondern rohe Rechenleistung.“

Komplexer als ein Schachcomputer ist ein Übersetzungsprogramm. Eine Sprache kann nie linear in eine andere übersetzt werden, jede Sprache hat ihre eigenen Regeln. Syntax und Semantik unterscheiden sich in jeder Sprache. Die neuesten Übersetzungsprogramme funktionieren nicht aufgrund genialer Algorithmen zur Lösung dieses Problems, sondern aufgrund von Texten in unterschiedlichen Sprachen, die in Sekundenbruchteilen miteinander abgeglichen werden. „Die Dokumente, die das EU-Parlament in 15 Sprachen ausfertigt, sind dafür ein großes Reservoir“, so Gröller. „Je mehr Dokumente in mehreren Sprachen verfügbar sind, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass die richtige Entsprechung gefunden wird.“ Anders gesagt: ein gutes Übersetzungsprogramm übersetzt nicht, sondern vergleicht bereits vorhandene Texte in unterschiedlichen Sprachen, die in der Cloud aufgefunden werden. Am Ende zählt das Ergebnis, nicht der mehr oder weniger intelligente Weg dahin.

So realisiert sich durch Big Data das dialektische Konzept der Umwandlung von Quantität in Qualität: die Qualität von Übersetzungsprogrammen steigt automatisch von Jahr zu Jahr, denn immer noch kann man davon ausgehen, dass sich das Datenvolumen alle zwei bis drei Jahre verdoppelt. Das Geheimnis von Big Data besteht somit lediglich in den Speichermedien, die fast nichts kosten, und den ständig wachsenden Datenmengen. Ergänzend dazu bedeutet Datamining nichts anders als das Zusammenführen und das Abgleichen dieser Daten. „Das hat nichts mit Intelligenz, und schon gar nicht mit Artificial Intelligence zu tun“, meint Gröller. Die Intelligenz der Business Translators besteht folglich darin, die Abweichungen und Ausreißer zu sehen und richtig zu interpretieren.

Big Data ist somit eine Goldgrube für all jene Bereiche, die einfach strukturiert sind. Die führerlose Lokomotive ist dafür ein Beispiel. Gröller ist auch überzeugt, dass Lkw bald auf den klar strukturieren Autobahnen autonom unterwegs sein werden. Beim Pkw wird es schwieriger, dafür müssen noch wesentlich mehr Bewegungsdaten und andere Straßeninformationen wie Baustellen und Umleitungen erfasst und verarbeitet werden.

Ablaufdatum für Daten

Viele Facebook-User wünschen sich ein Ablaufdatum ihrer Einträge. So wie im richtigen Leben möchte man später nicht an seine Jugendsünden erinnert werden. In einem Jahr tritt die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Damit wird die aktuelle Richtlinie 95/46/EG, die noch aus dem Jahr 1995, somit aus der Zeit vor Google und Facebook stammt, abgelöst. In der DSGVO ist auch das Recht auf Datenlöschung enthalten.

Grundsätzlich sollen mit der Verordnung die Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung, die Rechte der Betroffenen und die Pflichten der Verantwortlichen EU-weit vereinheitlicht werden. Doch viele Unternehmen wissen noch nicht, was auf sie zukommt. Anton Jenzer, Vorsitzender des Dialogmarketing-Verbandes (DMVÖ) kritisiert: „Es gibt rund 60 Öffnungsklauseln, über deren Inhalt noch Unklarheit besteht. Es ist völlig inakzeptabel, dass die verantwortlichen staatlichen Stellen hinter verschlossenen Türen an Regelwerken arbeiten, ohne die österreichische Wirtschaft einzubinden.“

Wolfgang Zankl, Leiter des e-center, Zentrum für E-Commerce und Internetrecht, beanstandet einerseits einen „Regelungsexzess (Strafen bis 20 Millionen Euro), auf der anderen Seite Rechtsunsicherheit durch eine Vielzahl unbestimmter Begriffe.“

Moralisches Resümee

Aus moralischer Sicht stellt sich die Frage, wie viele der gespeicherten Daten Müll sind und wie man mit Datenmüll umgehen soll. Wenn ich beispielsweise bei einer Ausstellungseröffnung 100 Fotos mache, so brauche ich maximal 10 davon, bearbeite sie und stelle sie ins Internet – auf die eigene Webseite und/oder auf Facebook. Den Rest könnte ich eigentlich gleich löschen. Mache ich aber nicht, aufgrund des leisen Verdachtes, ich könnte das eine oder andere Foto doch noch brauchen. Passiert aber nie. Genau genommen sind 90 Prozent der Fotos schon Müll, während ich sie auf die Festplatte überspiele. Ein automatisches Ablaufdatum für solche Daten, wäre somit sinnvoll.

Dieses kleine Beispiel kann man sicher nicht linear hochrechnen auf die große Welt von Big Data, doch bin ich überzeugt, dass auch in den großen Betrieben und der weltweiten Datencloud mindestens 50 Prozent der Daten von den Urhebern nach einem Jahr nicht mehr genutzt werden.

Wenn ich das Urheberrecht in den Datenschutz einbringe, so müsste ein Urheber jederzeit das Recht haben zu entscheiden, was mit seinem Content passiert. De facto ist aber jede Publikation im Internet eine Enteignung – denn die Daten verselbstständigen sich im www und können nie wieder total gelöscht werden. Der Jurist Wolfgang Zankl verweist auf Artikel 5 DSGVO, wonach personenbezogene Daten – und dazu würde ich ich alle Einträge in sozialen Medien rechnen - nach „Treu und Glauben“ verarbeitet werden müssen. Es ist leicht vorherzusagen, dass diese schwammige Bestimmung nicht wirklich zum Datenschutz beitragen wird. Bleibt nur ein Ausweg: wer digitale Sicherheit will, muss sich davon befreien, alles zu posten, was ihm gerade durch den Kopf oder auf den A... geht.

Ergänzung 21.8.2017: CIO.de entmystifiziert 15 Mythen über die Künstliche Intelligenz

Ergänzung 14.7.2025 - Mark Zuckerberg July 14 at 5:01 PM via facebook: For our superintelligence effort, I'm focused on building the most elite and talent-dense team in the industry. We're also going to invest hundreds of billions of dollars into compute to build superintelligence. We have the capital from our business to do this.

SemiAnalysis just reported that Meta is on track to be the first lab to bring a 1GW+ supercluster online. 💪

We're actually building several multi-GW clusters. We're calling the first one Prometheus and it's coming online in '26. We're also building Hyperion, which will be able to scale up to 5GW over several years. We're building multiple more titan clusters as well. Just one of these covers a significant part of the footprint of Manhattan.

Meta Superintelligence Labs will have industry-leading levels of compute and by far the greatest compute per researcher. I'm looking forward to working with the top researchers to advance the frontier!