"Die ganze Geistesgeschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Diebstählen. [...] Alexander bestiehlt Philipp, Augustinus bestiehlt Paulus, Giotto bestiehlt Cimabue, Schiller bestiehlt Shakespeare, Schopenhauer bestiehlt Kant. Und wenn einmal eine Stagnation eintritt, so liegt der Grund immer darin, daß zu wenig gestohlen wird. Im Mittelalter wurden nur die Kirchenväter und Aristoteles bestohlen: das war zu wenig. In der Renaissance wurde alles zusammengestohlen, was an Literaturresten vorhanden war: daher der ungeheure geistige Auftrieb, der damals die europäische Menschheit erfaßte. Und wenn ein großer Künstler oder Denker sich nicht durchsetzen kann, so liegt das immer daran, daß er zu wenig Diebe findet. Sokrates hatte das seltene Glück, in Plato einen ganz skrupellosen Dieb zu finden, der sein Handwerk von Grund aus verstand: ohne Plato wäre er unbekannt.“

Heute ein Plagiat von Friedells epochaler Kulturgeschichte zu fabrizieren, wäre so leicht wie nie zu vor. Denn sein Werk ist vollständig im Internet auf dem Projekt Gutenberg abrufbar.

Friedell ist nicht nur ein genialer Geschichten-Erzähler und Dichter, sondern kann auch als Begründer einer neuen Geschichtsphilosophie betrachtet werden. Er meint: „Alle Dinge haben ihre Philosophie: Der erste dieser Grundpfeiler besteht in unserer Auffassung vom Wesen der Geschichtschreibung. Wir gehen von der Überzeugung aus, daß sie sowohl einen künstlerischen wie einen moralischen Charakter hat; und daraus folgt, daß sie keinen wissenschaftlichen Charakter hat.“ Kunst (insbesondere Dichtkunst) und Moral (insbesondere Sitten, Gewohnheiten und Verhaltensweisen) stehen somit in der Betrachtung Friedells immer im Vordergrund, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft treten in den Hintergrund, bleiben aber natürlich auch bei Friedell der rote Faden seiner Erzählungen.

Im Gegensatz zur wissenschaftlichen, akademischen Historikern sieht Friedell in Anekdoten und Legenden, die in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gedeutet werden, das Wesen der Geschichtschreibung: „Jedes Zeitalter hat ein bestimmtes nur ihm eigentümliches Bild von allen Vergangenheiten, die seinem Bewußtsein zugänglich sind. Die Legende ist nicht etwa eine der Formen, sondern die einzige Form, in der wir Geschichte überhaupt denken, vorstellen, nacherleben können. Alle Geschichte ist Sage, Mythos und als solcher das Produkt des jeweiligen Standes unserer geistigen Potenzen: unseres Auffassungsvermögens, unserer Gestaltungskraft, unseres Weltgefühls.“ Darüber hinaus spielen Anekdoten eine bedeutende Rolle: „Die Geschichte ist ein großer Konvexspiegel, in dem die Züge der Vergangenheit mächtiger und verzerrter, aber um so eindrucksvoller und deutlicher hervortreten. Mein Versuch intendiert nicht eine Statistik, sondern eine Anekdotik der Neuzeit... Eine Universalgeschichte läßt sich nur zusammensetzen aus einer möglichst großen Anzahl von dilettantischen Untersuchungen, inkompetenten Urteilen, mangelhaften Informationen.“ Geschichtschreibung, ja die Geschichte selbst, ist letztlich eine besondere Form der Dichtkunst: „Die Geschichte der verschiedenen Arten des Sehens ist die Geschichte der Welt.

Wie viele Solitäre der Geschichte ist der Egon Friedell (Geburtsname Egon Friedmann) ein Solitär der Geschichtschreibung. Er hat sein Abitur erst beim vierten Anlauf geschafft, dagegen hat er sein Philosophie-Studium 1904 schon nach neun Semestern mit einer Disseration über Novalis abgschlossen. „Geboren am 21.1.1878 in Wien, zweimal in Österreich und zweimal in Preußen maturiert, beim viertenmal glänzend bestanden. In verhältnismäßig kurzer Zeit in Wien zum Doktor der Philosophie promoviert, wodurch ich die nötige Vorbildung zur artistischen Leitung des Kabaretts ‚Fledermaus’ erlangte“, schrieb Friedell selbstironisch und Felix Salten kommentierte: „Da stand nun Egon Friedell, Doktor der Philosophie, Hofnarr des Publikums und, wie die meisten Hofnarren, dem Gebieter weit überlegen.“

Seine Narrenfreiheit konnte sich Friedell dank seiner Erbschaft durchaus leisten. Nach dem 1. Weltkrieg vernichtete allerdings die Inflation sein Vermögen. Doch als Journalist, Schriftsteller und Kulturphilosoph, sowie Schauspieler, Kabarettist und Conférencier hatte er weiterhin sein Auskommen. Auf der Flucht vor der SA sprang Friedell am 16. 3. 1938 vom Balkon seiner Wiener Wohnung in den Tod. Sein epochales Werk „Kulturgeschichte der Neuzeit“, veröffentlicht 1925 bis 1931 in drei Bänden, hat überlebt, ist jedoch – wohl aufgrund des Umfangs von 1700 Seiten – im Bewusstsein unserer Zeit nicht so lebendig wie es sein sollte.

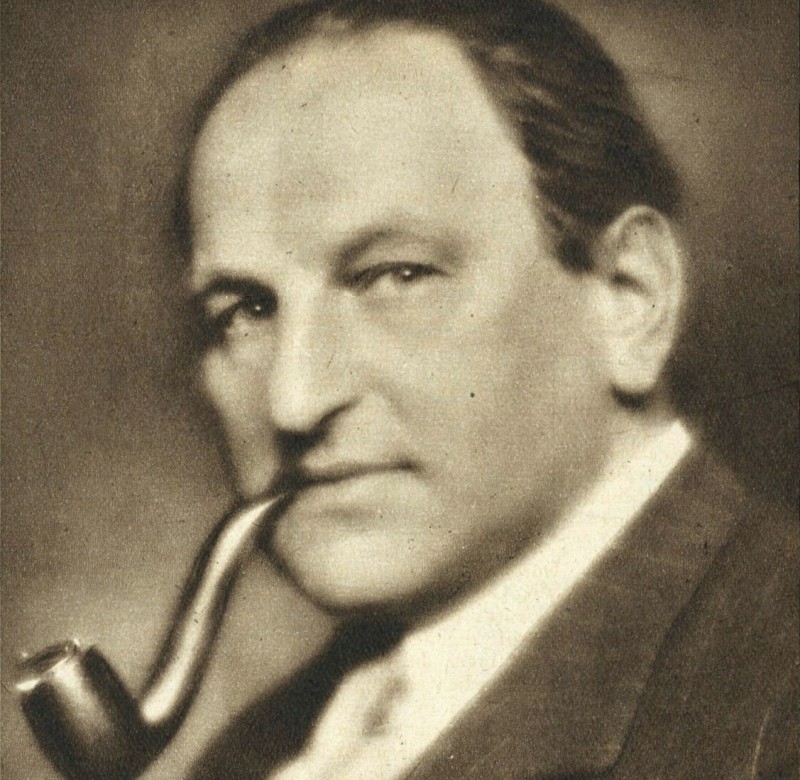

Foto gemeinfrei, Egon Friedell 1931

Egon Friedell

Kulturgeschichte der Neuzeit: Die Krisis der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg

Egon Friedell über Oswald Spenger

Nur wenige Jahre nach dem „Untergang des Abendlandes“ erschien 1927-31 die „Kulturgeschichte der Neuzeit“. Auch Friedell erörtert in einer umfangreichen Einleitung seine geschichtsphilosophische Grundsatz-Frage: „Was heißt und zu welchem Ende studiert man Kulturgeschichte“. Dabei zählt er eine „Liste von Vorgängern“ auf, beginnen von Lessing und Herder, über Hegel u.a. bis: Oswald Spengler:

Spengler (zitiert aus Projekt Gutenberg)

Mit großer Bewunderung muß zum Schluß noch der Name Oswald Spenglers genannt werden, vielleicht des stärksten und farbigsten Denkers, der seit Nietzsche auf deutschem Boden erschienen ist. Man muß in der Weltliteratur schon sehr hoch hinaufsteigen, um Werke von einer so funkelnden und gefüllten Geistigkeit, einer so sieghaften psychologischen Hellsichtigkeit und einem so persönlichen und suggestiven Rhythmus des Tonfalls zu finden wie den »Untergang des Abendlandes«. Was Spengler in seinen beiden Bänden gibt, sind die »Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte«. Er sieht »statt des monotonen Bildes einer linienförmigen Weltgeschichte« »das Phänomen einer Vielzahl mächtiger Kulturen«. »Jede Kultur hat ihre eigenen Möglichkeiten des Ausdrucks, die erscheinen, reifen, verwelken und nie wiederkehren. Es gibt viele, im tiefsten Wesen völlig voneinander verschiedene Plastiken, Malereien, Mathematiken, Physiken, jede von begrenzter Lebensdauer, jede in sich selbst geschlossen, wie jede Pflanzenart ihre eigenen Blüten und Früchte, ihren eigenen Typus von Wachstum und Niedergang hat. Diese Kulturen, Lebewesen höchsten Ranges, wachsen in einer erhabenen Zwecklosigkeit auf, wie die Blumen auf dem Felde.« Kulturen sind Organismen; Kulturgeschichte ist ihre Biographie. Spengler konstatiert neun solche Kulturen: die babylonische, die ägyptische, die indische, die chinesische, die antike, die arabische, die mexikanische, die abendländische, die russische, die er abwechselnd beleuchtet, natürlich nicht mit gleichmäßiger Schärfe und Vollständigkeit, da wir ja über sie in sehr ungleichem Maße unterrichtet sind. In dem Entwicklungsgang aller dieser Kulturen herrschen aber gewisse Parallelismen, und dies veranlaßt Spengler zur Einführung des Begriffs der »gleichzeitigen« Phänomene, worunter er geschichtliche Fakta versteht, »die, jedes in seiner Kultur, in genau derselben – relativen – Lage eintreten und also eine genau entsprechende Bedeutung haben«. »Gleichzeitig« vollzieht sich zum Beispiel die Entstehung der lonik und des Barock. Polygnot und Rembrandt, Polyklet und Bach, Sokrates und Voltaire sind »Zeitgenossen«. Selbstverständlich herrscht aber auch innerhalb derselben Kultur auf jeder ihrer Entwicklungsstufen eine völlige Kongruenz aller ihrer Lebensäußerungen. So besteht zum Beispiel ein tiefer Zusammenhang der Form zwischen der Differentialrechnung und dem dynastischen Staatsprinzip Ludwigs des Vierzehnten, zwischen der antiken Polis und der euklidischen Geometrie, zwischen der Raumperspektive der abendländischen Ölmalerei und der Überwindung des Raumes durch Bahnen, Fernsprecher und Fernwaffen. An der Hand dieser und ähnlicher Leitprinzipien gelangt nun Spengler zu den geistvollsten und überraschendsten Entdeckungen. Das »protestantische Braun« der Holländer und das »atheistische Freilicht« der Manetschule, der »Weg« als das Ursymbol der ägyptischen Seele und die »Ebene« als das Leitmotiv des russischen Weltgefühls, die »magische« Kultur der Araber und die »faustische« Kultur des Abendlandes, die »zweite Religiosität«, in der späte Kulturen ihre Jugendvorstellungen wiederbeleben, und die »Fellachenreligiosität«, in der der Mensch wieder geschichtslos wird: das und noch vieles andere sind unvergeßliche Genieblitze, die für Augenblicke eine weite Nacht erhellen, unvergleichliche Funde und Treffer eines Geistes, der einen wahrhaft schöpferischen Blick für Analogien besitzt. Daß diesem Werk von den »Fachkreisen« mit einem läppischen Dünkel begegnet worden ist, der nur noch von der tauben Ahnungslosigkeit übertreffen wurde, mit der sie allen seinen Fragen und Antworten gegenüberstanden, wird niemand verwundern, der mit den Sitten und Denkweisen der Gelehrtenrepublik vertraut ist.

[…] Die ganze Geistesgeschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Diebstählen. Alexander bestiehlt Philipp, Augustinus bestiehlt Paulus, Giotto bestiehlt Cimabue, Schiller bestiehlt Shakespeare, Schopenhauer bestiehlt Kant. Und wenn einmal eine Stagnation eintritt, so liegt der Grund immer darin, daß zu wenig gestohlen wird. Im Mittelalter wurden nur die Kirchenväter und Aristoteles bestohlen: das war zu wenig. In der Renaissance wurde alles zusammengestohlen, was an Literaturresten vorhanden war: daher der ungeheure geistige Auftrieb, der damals die europäische Menschheit erfaßte. Und wenn ein großer Künstler oder Denker sich nicht durchsetzen kann, so liegt das immer daran, daß er zu wenig Diebe findet. Sokrates hatte das seltene Glück, in Plato einen ganz skrupellosen Dieb zu finden, der sein Handwerk von Grund aus verstand: ohne Plato wäre er unbekannt. Die Frage der Priorität ist von großem Interesse bei Luftreinigern, Schnellkochern und Taschenfeuerzeugen, aber auf geistigem Gebiet ist sie ohne jede Bedeutung. Denn, wie wir schon bei Spengler hervorhoben, die guten Gedanken, die lebensfähigen und fruchtbaren, sind niemals von einem Einzelnen ausgeheckt, sondern immer das Werk des Kollektivbewußtseins eines ganzen Zeitalters. Es handelt sich darum, wer sie am schärfsten formuliert, am klarsten durchleuchtet, am weitesten in ihren möglichen Anwendungen verfolgt hat. »Im Grunde«, sagt Goethe, »sind wir alle Kollektivwesen, wir mögen uns stellen, wie wir wollen. Denn wie weniges haben und sind wir, das wir im reinsten Sinne unser Eigentum nennen! ... Ich verdanke meine Werke keineswegs meiner eigenen Weisheit allein, sondern Tausenden von Dingen und Personen außer mir, die mir dazu das Material boten. Es kamen Narren und Weise, helle Köpfe und bornierte, Kindheit und Jugend wie das reife Alter: alle sagten mir, wie es ihnen zu Sinn sei, was sie dachten, wie sie lebten und wirkten und welche Erfahrungen sie sich gesammelt, und ich hatte weiter nichts zu tun als zuzugreifen und das zu ernten, was andere für mich gesäet hatten.«

[…] Die mexikanische Spätkultur

Die Kultur Mexikos [Anm. zu Beginn des 16. Jahrhunderts] haben wir uns ungefähr auf einer Entwicklungsstufe vorzustellen, die von der der römischen Kaiserzeit nicht allzuweit entfernt war. Sie war offenbar schon in jenes letzte Stadium getreten, das Spengler als »Zivilisation« bezeichnet und das durch Großstadtwesen, raffinierten Komfort, autokratische Regierungsform, expansiven Imperialismus, Massigkeit der Kunstbauten, gehäufte Ornamentik, ethischen Fatalismus und Barbarisierung der Religion charakterisiert ist. In der Hauptstadt Tenochtitlan, die auf Pfählen in einen wunderschönen See gebaut war, sahen die Spanier riesige Tempel und Spitzsäulen; ausgedehnte Arsenale, Krankenhäuser und Kriegerasyle; große Menagerien und botanische Gärten; Barbierläden, Dampfbäder und Springbrunnen; Teppiche und Gemälde aus prachtvollem Federmosaik; köstliche Goldschmiedearbeiten und kunstvoll ziselierte Geräte aus Schildpatt; herrliche Baumwollmäntel und Lederrüstungen; Plafonds aus wohlriechendem Schnitzwerk; Thermophore für Speisen, Parfümzerstäuber und Warmwasserleitungen. Auf den von Hunderttausenden besuchten Wochenmärkten war eine Fülle aller erdenklichen gediegenen Waren zum Kauf ausgebreitet. Eine bewundernswert organisierte Post beförderte durch Schnelläufer auf sorgfältig ausgebauten Wegen und Stufengängen, die das ganze Land durchzogen, jede Nachricht mit unglaublicher Geschwindigkeit und Präzision; Polizei und Besteuerungsapparat funktionierten mit der größten Genauigkeit und Zuverlässigkeit. In den Küchen der Wohlhabenden dufteten die erlesensten Speisen und Getränke: Wildbret, Fische, Waffeln, Eingemachtes, zarte Brühen, pikante Gewürzgerichte; dazu kamen noch eine Reihe Genüsse, die der alten Welt neu waren: der delikate Truthahn; chocolatl, das Lieblingsgericht der Mexikaner, kein Getränk, sondern eine feine Creme, die, mit Vanille und anderen Spezereien gemischt, kalt gegessen wurde; pulque, ein berauschender Trank aus der Aloe, die den Azteken außerdem ein schmackhaftes artischockenähnliches Gemüse und ausgezeichneten Zucker lieferte; und yetl, der Tabak, der entweder, mit flüssigem Ambra vermischt, aus reich vergoldeten Holzpfeifen oder in Zigarrenform aus schönen silbernen Spitzen geraucht wurde. Die Sauberkeit der Straßen war so groß, daß, wie ein spanischer Bericht sagt, ein Mensch, der sie passierte, sicher sein konnte, sich die Füße ebensowenig zu beschmutzen wie die Hände. Ebenso erstaunlich war die Ehrlichkeit der Bevölkerung: alle Häuser standen vollkommen offen; wer seine Wohnung verließ, legte zum Zeichen seiner Abwesenheit ein Rohrstäbchen vor die Türmatte, und nie gab dies Anlaß zu Diebstählen; überhaupt sollen die Gerichte fast niemals genötigt gewesen sein, über Eigentumsdelikte zu judizieren. Die Aufzeichnungen geschahen auf piktographischem Wege, das heißt: mit Hilfe einer sehr ausgebildeten Bilderschrift; außerdem gab es Schnellmaler, die mit unglaublicher Geschwindigkeit alle Ereignisse sprechend ähnlich festzuhalten wußten. Der mathematische Sinn der Azteken muß sehr entwickelt gewesen sein, denn ihr arithmetisches System war auf dem schwierigen Prinzip der Potenzierung aufgebaut: die erste Grundzahl war 20, die nächsthöhere 20 2=400, die nächste 20 3=<68000 und so weiter; auch sollen die Maya, unabhängig von den Indern, die Null erfunden haben, jenen ebenso fruchtbaren wie komplizierten Begriff, der sich in Europa nur sehr langsam durch die Araber eingebürgert hat.

Die griechische Musikalität

Nur weil die Alexandrinerzeit in ihrer ungeheuern Erwartung des neuen Gottes bereits eine Art Vorhalle des Christentums bildet, steht sie unserem Verständnis etwas näher; aber darüber dürfen wir uns keiner Täuschung hingeben die vorchristlichen Völker sind für uns in ihren letzten Seelengründen unverständlich. Herman Grimm sagt in seiner prachtvollen Goethebiographie: »Das Fremde im griechischen Wesen überwinden wir niemals. Es wird erzählt, daß als letztes Kennzeichen der übrigens völlig weiß gewordenen Negerabkömmlinge in Amerika, der Quarterons, der Mond am Fingernagel dunkel bleibt. So: wenn uns Homer und Plato, selbst Aristoteles und Thukydides noch so verwandt erscheinen: ein kleiner Mond im Nagel erinnert uns an etwas wie Ichor, das Blut der Götter, von dem ein letzter Tropfen in die Adern der Griechen mit hineingeflossen war.« Die Griechen sind für uns das exotische Volk par excellence. Daß wir auch heute noch über diese Tatsache nicht genügend im klaren sind, liegt an der gutmütig-linkischen Selbstgefälligkeit und Leichtgläubigkeit unseres Schulbetriebs, der seit Jahrhunderten in den Händen trostlos undifferenzierter und psychologisch extrem unbegabter Silbenzähler ruht. Immerhin muß ein grundstürzendes Werk wie Spenglers »Untergang des Abendlandes« über die hoffnungslose Kluft, die uns vom Altertum trennt, vielen die Augen geöffnet haben.

Wenn man versuchen will, sich von dieser prinzipiellen Verschiedenartigkeit der griechischen Kultur ein flüchtiges Bild zu machen, wird man, glauben wir, zunächst von ihrer eminenten Musikalität ausgehen müssen. Nicht die bildende Kunst stand im Mittelpunkt des hellenischen Lebens, sondern die Musik. Der Sänger galt als unmittelbar von Gott inspiriert, wie umgekehrt jedes Gebet ein Gesang war; sogar das Kriegswesen ruhte auf der Musik, die als das stärkste Mittel des taktischen Zusammenhalts angesehen wurde: der Pfeifer war die wichtigste Person sowohl beim InfanterieangrifF wie auf der Galeere.

Die russische Seele

Daß der Nihilismus sich gerade gegen diesen Zaren [Alexander II, der 1881 einem Bombenattentat zum Opfer fiel] mit unausgesetzten Anschlägen wendete, gibt zu denken: es zeigt, daß der Terror zum apriorischen Bestand des russischen Seelenlebens gehört.

Dies ist einer der vielen Gründe, die die russische Seele für den Europäer zum Rätsel machen. Es verhält sich offenbar so, daß der Russe nicht imstande ist, mit zwei Augen in die Welt zu schauen: zu erkennen, daß die Wahrheit immer das Produkt einer Doppelansicht ist; es fehlt ihm der stereoskopische Blick. Er ist durchaus außerstande, die Dinge rund zu sehen: nämlich von vorn und hinten. Er weiß nicht, daß jedes Dogma sein Gegendogma fordert, als seine gottgewollte Lebenshälfte, mit der vermählt es erst fruchtbar wird. Er ist daher, obgleich Hegel auch in Rußland längere Zeit einen sehr großen Einfluß besessen hat, niemals Hegelianer. Spengler macht im zweiten Bande seines Werks in einer Fußglosse die sehr tiefe Bemerkung: »Der Gedanke, daß ein Russe Astronom ist? Er sieht die Sterne gar nicht; er sieht nur den Horizont. Statt Himmelsdom sagt er Himmelsabhang ... Die mystische russische Liebe ist die der Ebene, immer längs der Erde längs der Erde.«

Er kann die Welt nicht als Gewölbe konzipieren, sein Blick geht immer in die Fläche, was aber keineswegs bedeutet, daß er flach ist. Und daher kommt es, daß er nicht nur kein Hegelianer, sondern überhaupt niemals ein Philosoph ist. Wladimir Solowjew sagt über die philosophische Literatur seines Vaterlandes: »In diesen Arbeiten ist alles Philosophische durchaus nicht russisch, und was wirklich russisches Gepräge trägt, hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit irgendeiner Philosophie, und zuweilen ist es überhaupt ganz sinnlos. ... Man bleibt entweder bei kurz hingeworfenen Skizzen stehen oder gibt in karikierter und roher Form diesen oder jenen auf die Spitze getriebenen und einseitigen Gedanken des europäischen Geistes wieder.« Und daher kommt es andrerseits, daß in Rußland fast jeder Mensch Künstler ist und sich dort eine Romanliteratur, eine Theaterkultur und eine Kabarettkleinkunst entwickelt hat, die in ganz Europa unerreicht ist. Eben weil der Russe so subjektiv ist, verwandelt sich ihm Denken sogleich in Dichten, und wenn man ein starkes und treues Bild seiner Weltanschauung gewinnen will, muß man es nicht in seiner spekulativen Prosa suchen, sondern in seiner erzählenden. Ja im russischen Künstlertum liegt vielleicht auch der geheimste Sinn des russischen Nihilismus. Denn was sind beide anderes als Verneinungen der Realität: das einemal als hassender Zerstörungstrieb, das andremal als liebender Gestaltungsdrang? Auch der Poet findet die Realität falsch, korrekturbedürftig, ungereimt: eben darum dichtet er ja.

Schopenhauers Charakter

Schopenhauers Hauptwerk erschien schon 1819, aber erst die »Parerga« vom Jahre 1851 machten ihn in weiteren Kreisen bekannt. Um die Mitte der fünfziger Jahre war seine Philosophie bereits die große Mode; 1857 dichtete dann Wagner seinen Tristan; in demselben Jahr wurden in Bonn, Breslau, Jena Kollegien über ihn gelesen, in der letzteren Stadt von Kuno Fischer, dem glänzendsten Interpreten der neueren Philosophie. Daß Schopenhauer erst so spät, dann aber mit so außerordentlicher Macht zu wirken begann, erklärt sich aus dem Wandel der Zeitform nach 1848, die, im Gegensatz zu der vorhergegangenen, eine eigentümliche Mischung aus Voluntarismus und Pessimismus darstellte. Für das breite Publikum war Schopenhauer der Würgengel der kompromittierten Hegelschen Ideologie und das Sprachrohr des politischen Katzenjammers der Reaktionszeit. Daß er ebenso ein Schüler des kantischen Idealismus war wie Fichte, Schelling und Hegel und sein Pessimismus nur ein sehr apartes, aber nebensächliches Ornament, übersah man vollständig. Es handelte sich also um den Fall eines berechtigten Erfolges durch Mißverständnis, ähnlich wie bei Spengler, dessen Werk ebenfalls nicht durch seine seltene Originalität und Spannweite siegte, sondern durch die Stimmung der Nachkriegszeit, die im Untergang des Abendlandes eine Art verzweifelten Trosts für das erlittene Fiasko erblickte. Beide zeigen uns auch, daß die epochebildenden Denksysteme fast niemals von den behördlich approbierten Berufsphilosophen auszugehen pflegen, eine Tatsache, die sich durch die ganze Geschichte der Philosophie verfolgen läßt. Die historisch wirksamen Denker sind in Griechenland Tagediebe gewesen wie Sokrates, Protagoras, Diogenes, in England Staatspersonen wie Bacon, Locke, Hume, in Frankreich Kavaliere wie Montaigne, Descartes, Larochefoucauld, aber niemals Professoren. Eine Ausnahme macht nur die Zeit der deutschen Klassiker, weil damals entweder der Universitätsbetrieb so vergeistigt oder der Philosophiebetrieb zu verzünftelt war; wir werden wohl das erstere annehmen dürfen. Übrigens wird die echte Philosophie von den Laien nicht nur geschaffen, sondern auch zuerst entdeckt und rezipiert; die Fachphilosophie hat gegen sie immer so lange wie möglich die Stellung der aktiven und passiven Resistenz eingenommen und sie, wenn sie sie endlich zulassen mußte, nur dazu benützt, die inzwischen heraufgekommene jüngere Philosophie zu diskreditieren: selbst der vortreffliche Kuno Fischer ließ sich keine Gelegenheit entgehen, Schopenhauer gegen Nietzsche auszuspielen. Im Jahr 1791, zehn Jahre nach dem Erscheinen der »Kritik der reinen Vernunft«, stellte die Berliner königliche Akademie der Wissenschaften die Preisfrage, worin die wirklichen Fortschritte bestünden, die die Metaphysik seit Leibniz und Wolff in Deutschland gemacht habe. Ein Professor Schwab in Tübingen bewies in einer großen Abhandlung, daß sie keine Fortschritte gemacht habe, und erhielt den Preis.

Untergang der Historie

Spengler ist sicher kein Astrologiegläubiger. Gleichwohl kann seine Lehre von den Kulturkreisen gar nicht anders als astrologisch gedeutet werden. Der bisher angenommene Stufenbau der Weltgeschichte, im wesentlichen ein Konstruktionswerk des Aufklärungszeitalters, ist jedenfalls durch sie vollkommen zertrümmert worden. Die Umwälzung, die seine neue Konzeption bewirkt hat, ist aber eine noch viel gewaltigere. Sie hat uns gezeigt, daß wir andere Kulturen überhaupt nicht verstehen können und daß die unserige nur eine mögliche Form unter vielen ist. Daher spricht Spengler vom ptolemäischen Geschichtsbild der bisherigen Historie. Das geozentrische System wurde von den Griechen geglaubt, nicht weil sie so »zurückgeblieben« waren, sondern weil es ihrer inneren Lebensform entsprach. Aus demselben Grunde wurde der nirwanagläubige Inder der Erfinder der Null, der »faustische« Mensch in seinem Unendlichkeitsdrang der Schöpfer der Infinitesimalrechnung. Für den Babylonier waren die astrologischen Formeln in dem gleichen Maße Gegenstand »wissenschaftlicher« Überzeugung wie für den Araber die alchimistischen und für uns die astronomischen und chemischen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß man eines Tages die Ruinen unserer Funktürme ebenso schlüssellos anstaunen wird wie wir die ägyptischen Tempelreste und unseren Logarithmentafeln dasselbe rein kulturhistorische Interesse entgegenbringen wird, mit dem wir die Tontafeln betrachten, worauf die Chaldäer die Erkundung der Zukunft durch Leberschau explizierten. Die ganze neuere Geschichtsforschung hat die Historie immer nur vom Standpunkt der Neuzeit betrachtet. Diesen vermag man zu verlassen; nicht aber den europäischen Standpunkt, der sogar schon bei der Betrachtung der Antike versagt. Die Geschichte existiert nicht. Wir sind hoffnungslos in einen historischen Apriorismus eingesperrt, den wir günstigstenfalls begreifen, niemals durchbrechen können. Da die Neuzeit soeben abgelaufen ist, so hatte der vorliegende Versuch die unverdiente Chance, sie von einem außerneuzeitlichen Gesichtswinkel betrachten zu können. Aber er vermochte es nur mit den Mitteln der Neuzeit. Er wird daher von der großen geheimnisvollen Brandung, die wir in ohnmächtiger Unkenntnis ihres schöpferischen Sinns nur negativ als »Sturz der Wirklichkeit« zu benennen vermögen, ebenso in die Tiefe gerissen werden wie sein Darstellungsobjekt.

SIEHE AUCH: Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes