Vorwort zur 33. - 47. Auflage (Neubearbeitung)

Alle Zitate aus Projekt Gutenberg + Seitenangaben folgen der Ausgabe des Anaconda Verlags, München 2021

Am Schlusse einer Arbeit, die vom ersten kurzen Entwurf bis zur endgültigen Fassung eines Gesamtwerks von ganz unvorhergesehenem Umfang zehn Lebensjahre umfaßt, ziemt sich wohl ein Rückblick auf das, was ich gewollt und erreicht, wie ich es aufgefunden habe und wie ich heute dazu stehe.

In der Einleitung zur Ausgabe von 1918 – einem Fragment nach außen und innen – hatte ich gesagt, daß hier nach meiner Überzeugung die unwiderlegliche Formulierung eines Gedankens vorliege, den man nicht mehr bestreiten werde, sobald er einmal ausgesprochen sei. Ich hätte sagen sollen: sobald er verstanden sei. Denn dazu bedarf es, wie ich mehr und mehr einsehe, nicht nur in diesem Falle, sondern in der Geschichte des Denkens überhaupt einer neuen Generation, die mit der Anlage dazu geboren ist.

Ich hatte hinzugefügt, daß es sich um einen ersten Versuch handle, mit allen Fehlern eines solchen behaftet, unvollständig und sicherlich nicht ohne inneren Widerspruch. Diese Bemerkung ist bei weitem nicht so ernst genommen worden, wie sie gemeint war. Wer je einen tiefen Blick in die Voraussetzungen lebendigen Denkens getan hat, der wird wissen, daß eine widerspruchslose Einsicht in die letzten Gründe des Daseins uns nicht gegeben ist. Ein Denker ist ein Mensch, dem es bestimmt war, durch das eigene Schauen und Verstehen die Zeit symbolisch darzustellen. Er hat keine Wahl. Er denkt, wie er denken muß, und wahr ist zuletzt für ihn, was als Bild seiner Welt mit ihm geboren wurde. Es ist das, was er nicht erfindet, sondern in sich entdeckt. Es ist er selbst noch einmal, sein Wesen in Worte gefaßt, der Sinn seiner Persönlichkeit als Lehre geformt, unveränderlich für sein Leben, weil es mit seinem Leben identisch ist. Nur dieses Symbolische ist notwendig, Gefäß und Ausdruck menschlicher Geschichte. Was als philosophische Gelehrtenarbeit entsteht, ist überflüssig und vermehrt lediglich den Bestand einer Fachliteratur.

So vermag ich denn den Kern dessen, was ich gefunden habe, nur als »wahr« zu bezeichnen, wahr für mich, und, wie ich glaube, auch für die führenden Geister der kommenden Zeit, nicht wahr »an sich«, abgelöst nämlich von den Bedingungen von Blut und Geschichte, denn dergleichen gibt es nicht. Aber was ich im Sturm und Drang jener Jahre schrieb, war allerdings eine sehr unvollkommene Mitteilung dessen, was deutlich vor mir stand, und es blieb die Aufgabe der folgenden Jahre, durch die Anordnung von Tatsachen und den sprachlichen Ausdruck meinen Gedanken die mir erreichbare eindringliche Gestalt zu geben.

Vollenden läßt sie sich nie – das Leben selbst vollendet erst der Tod. Aber ich habe noch einmal versucht, auch die ältesten Teile auf die Höhe anschaulicher Darstellung zu heben, die mir heute zu Gebote steht, und damit nehme ich Abschied von dieser Arbeit mit ihren Hoffnungen und Enttäuschungen, ihren Vorzügen und Fehlern.

Das Ergebnis hat inzwischen seine Probe für mich bestanden, auch für andre, wenn ich nach der Wirkung urteilen darf, die es auf weite Wissensgebiete langsam auszuüben beginnt. Um so schärfer habe ich die Grenze zu betonen, die ich mir selbst in diesem Buch gesetzt habe. Man suche nicht alles darin. Es enthält nur eine Seite von dem, was ich vor mir sehe, einen neuen Blick allein auf die Geschichte, eine Philosophie des Schicksals, und zwar die erste ihrer Art. Es ist anschaulich durch und durch, geschrieben in einer Sprache, welche die Gegenstände und die Beziehungen sinnlich nachzubilden sucht, statt sie durch Begriffsreihen zu ersetzen, und es wendet sich allein an Leser, welche die Wortklänge und Bilder ebenso nachzuerleben verstehen. Dergleichen ist schwer, besonders wenn die Ehrfurcht vor dem Geheimnis – die Ehrfurcht Goethes – uns hindert, begriffliche Zergliederungen für Tiefblicke zu halten.

Da erhebt sich denn das Geschrei über Pessimismus, mit dem die Ewiggestrigen jeden Gedanken verfolgen, der nur für die Pfadfinder des Morgen bestimmt ist. Indessen habe ich nicht für solche geschrieben, welche das Grübeln über das Wesen der Tat für eine Tat halten. Wer definiert, der kennt das Schicksal nicht.

Die Welt verstehen nenne ich der Welt gewachsen sein. Die Härte des Lebens ist wesentlich, nicht der Begriff des Lebens, wie es die Vogel-Strauß-Philosophie des Idealismus lehrt. Wer sich nichts von Begriffen vormachen läßt, empfindet das nicht als Pessimismus, und auf die andern kommt es nicht an. Für ernste Leser, welche einen Blick auf das Leben suchen statt einer Definition, habe ich angesichts der allzu gedrängten Form des Textes in den Anmerkungen eine Anzahl von Werken genannt, die diesen Blick über fernliegende Gebiete unseres Wissens hinleiten können.

Zum Schlusse drängt es mich, noch einmal die Namen zu nennen, denen ich so gut wie alles verdanke: Goethe und Nietzsche. Von Goethe habe ich die Methode, von Nietzsche die Fragestellungen, und wenn ich mein Verhältnis zu diesem in eine Formel bringen soll, so darf ich sagen: ich habe aus seinem Ausblick einen Überblick gemacht. Goethe aber war in seiner gesamten Denkweise, ohne es zu wissen, ein Schüler von Leibniz gewesen. So empfinde ich das, was mir zu meiner eigenen Überraschung zuletzt unter den Händen entstanden ist, als etwas, das ich trotz des Elends und Ekels dieser Jahre mit Stolz nennen will: als eine deutsche Philosophie.

Blankenburg a. H., Dezember 1922

Oswald Spengler

SIEHE AUCH: Egon Friedell über Oswald Spenger

Nur wenige Jahre nach dem „Untergang des Abendlandes“ erschien 1927-31 die „Kulturgeschichte der Neuzeit“. Auch Friedell erörtert in einer umfangreichen Einleitung seine geschichtsphilosophische Grundsatz-Frage: „Was heißt und zu welchem Ende studiert man Kulturgeschichte?“ Dabei zählt er eine „Liste von Vorgängern“ auf, beginnen von Lessing und Herder, über Hegel u.a. bis: Oswald Spengler.

Einleitung

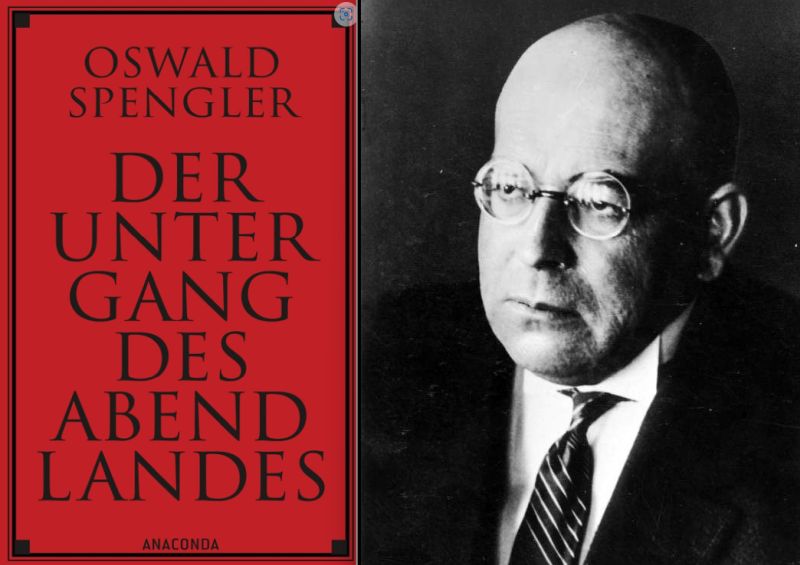

Die Arbeit an seinem 1470 Seiten umfassenden Monumentalwerk hat Oswald Spengler ein paar Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges begonnen. Es besteht aus zwei Bänden: Teil 1 (erschienen 1918 bei Braumüller, Wien) Gestalt und Wirklichkeit; Teil 2 (erschienen 1922 bei C.H. Beck, München) Welthistorische Perspektiven. Allein die Einleitung umfasst 80 Seiten. Hier stellt der Autor seine geschichtsphilosophische Konzeption vor, ausgehend von der Frage: „Gibt es eine Logik der Geschichte?“ (23)

Spengler erweitert und präzisiert die Fragestellung: „Gibt es jenseits von allem Zufälligen und Unberechenbaren der Einzelereignisse eine sozusagen metaphysische Struktur der historischen Menschheit, die von den weithin sichtbaren, populären, geistig-politischen Gebilden der Oberfläche wesentlich unabhängig ist? Die diese Wirklichkeit geringeren Ranges vielmehr erst hervorruft? Erscheinen die großen Züge der Weltgeschichte dem verstehenden Auge vielleicht immer wieder in einer Gestalt, die Schlüsse zuläßt? Und wenn – wo liegen die Grenzen derartiger Folgerungen? Ist es möglich, im Leben selbst – denn menschliche Geschichte ist der Inbegriff von ungeheuren Lebensläufen, als deren Ich und Person schon der Sprachgebrauch unwillkürlich Individuen höherer Ordnung wie »die Antike«, »die chinesische Kultur« oder »die moderne Zivilisation« denkend und handelnd einführt – die Stufen aufzufinden, die durchschritten werden müssen, und zwar in einer Ordnung, die keine Ausnahme zuläßt? Haben die für alles Organische grundlegenden Begriffe, Geburt, Tod, Jugend, Alter, Lebensdauer, in diesem Kreise vielleicht einen strengen Sinn, den noch niemand erschlossen hat? Liegen, kurz gesagt, allem Historischen allgemeine biographische Urformen zugrunde?“ (23 f) [Hervorhebungen ethos.at]

Die positiven Antworten sind in allen einzelnen Fragen bereits vorweggenommen, als Axiome seiner Philosophie. Nur eine Frage bleibt zunächst offen: „wo liegen die Grenzen derartiger Folgerungen?“ Doch er liefert auch dafür die Antwort: „die für alles Organische grundlegenden Begriffe, Geburt, Tod, Jugend, Alter, Lebensdauer“, also die Betrachtung der Geschichte als lebenden Organismus – das ist die Grenze des Chronos der Geschichtsschreibung, die sich damit vom Kosmos der Natur unterscheidet: „Das Mittel, tote Formen zu erkennen, ist das mathematische Gesetz. Das Mittel, lebendige Formen zu verstehen, ist die Analogie. Auf diese Weise unterscheiden sich Polarität und Periodizität der Welt.“ (24) Natur und Geschichte stehen nicht in Widerspruch; der Mensch ist Glied der Natur ebenso wie Glied der Geschichte.

Spengler sieht den häufigsten Fehler der Historiker darin, dass sie Ereignisse (Erscheinungen) nach dem (naturwissenschaftlichen) Kausalitätsprinzip darstellen; dies sei „nichts als ein Stück verkappter Naturwissenschaft“. (28) Auch jene Historiker, die einzelne Analogien unterschiedlicher Epochen auf gut Glück gefunden haben, bleiben auf halbem Weg stehen. In einer Fußnote merkt er an: „Neben dem Physiker und Mathematiker wirkt der Historiker nachlässig, sobald er von der Sammlung und Ordnung seines Materials zur Deutung übergeht.“ (30)

Zum Verständnis der Natur gebrauchen Wissenschafter die mathematische Zahl (zur Messung des Was und Wieviel), zum Verständnis der Geschichte brauchen Historiker die chronologische Zahl (zur Auskunft über das Wann). „Die Mathematik und das Kausalitätsprinzip führen zu einer naturhaften, die Chronologie und die Schicksalsidee zu einer historischen Ordnung der Erscheinung. Beide Ordnungen umfassen, jede für sich, die ganze Welt. Nur das Auge, in dem und durch das sich diese Welt verwirklicht, ist ein anderes.“ (31) Schicksal ist für Spengler kein Synonym für Zufall, ganz im Gegenteil: Unser Schicksal ist notwendig, so wie die natürliche Entwicklung eines Organismus, von der Geburt bis zum Tod. Das gilt für den Menschen ebenso wie für das „Menschentum“, insbesondere die „Geschichte des höheren Menschentums.“ (97)

Nochmals in anderen Worten: „Natur ist die Gestalt, unter welcher der Mensch hoher Kulturen den unmittelbaren Eindrücken seiner Sinne Einheit und Bedeutung gibt. Geschichte ist diejenige, aus welcher seine Einbildungskraft das lebendige Dasein der Welt in bezug auf das eigene Leben zu begreifen und diesem damit eine vertiefte Wirklichkeit zu verleihen sucht. Ob er dieser Gestaltungen fähig ist und welche von ihnen sein waches Bewußtsein beherrscht, das ist eine Urfrage aller menschlichen Existenz.“ (31) „Die Geschichte trägt das Merkmal des Einmalig-tatsächlichen, die Natur des Ständig-möglichen. (276)

Den Begriff „Weltgeschichte“ differenziert Spengler. Einerseits ist es die europäische Sicht auf die Welt seit Zeiten des Kolonialismus, oder auch das Bild anderer Kulturen auf ihre eigene Welt, anderseits ist es das „öde Bild“ einer linienförmigen Weltanschauung, der ein „zoologischer Begriff“ von „Menschheit“ zugrunde liegt. „Aber »die Menschheit« hat kein Ziel, keine Idee, keinen Plan, so wenig wie die Gattung der Schmetterlinge oder der Orchideen ein Ziel hat. »Die Menschheit« ist ein zoologischer Begriff oder ein leeres Wort.»Die Menschheit? Das ist ein Abstraktum. Es hat von jeher nur Menschen gegeben und wird nur Menschen geben« (Goethe zu Luden).“ (53)

Das „Menschentum“ dagegen ist ein lebendiger Organismus, und so wie jeder Organismus zeitlich und örtlich begrenzt. Fast romantisch schwärmerisch schreibt Spengler: „Ich sehe statt jenes öden Bildes einer linienförmigen Weltgeschichte, das man nur aufrecht erhält, wenn man vor der überwiegenden Menge der Tatsachen das Auge schließt, das Schauspiel einer Vielzahl mächtiger Kulturen, die mit urweltlicher Kraft aus dem Schoße einer mütterlichen Landschaft, an die jede von ihnen im ganzen Verlauf ihres Daseins streng gebunden ist, aufblühen, von denen jede ihrem Stoff, dem Menschentum, ihre eigne Form aufprägt, von denen jede ihre eigne Idee, ihre eignen Leidenschaften, ihr eignes Leben, Wollen, Fühlen, ihren eignen Tod hat. Hier gibt es Farben, Lichter, Bewegungen, die noch kein geistiges Auge entdeckt hat. Es gibt aufblühende und alternde Kulturen, Völker, Sprachen, Wahrheiten, Götter, Landschaften, wie es junge und alte Eichen und Pinien, Blüten, Zweige und Blätter gibt, aber es gibt keine alternde »Menschheit«. Jede Kultur hat ihre neuen Möglichkeiten des Ausdrucks, die erscheinen, reifen, verwelken und nie wiederkehren. Es gibt viele, im tiefsten Wesen völlig voneinander verschiedene Plastiken, Malereien, Mathematiken, Physiken, jede von begrenzter Lebensdauer, jede in sich selbst geschlossen, wie jede Pflanzenart ihre eigenen Blüten und Früchte, ihren eignen Typus von Wachstum und Niedergang hat. Diese Kulturen, Lebewesen höchsten Ranges, wachsen in einer erhabenen Zwecklosigkeit auf wie die Blumen auf dem Felde. Sie gehören, wie Pflanzen und Tiere, der lebendigen Natur Goethes, nicht der toten Natur Newtons an.“ (53 f)

Weiter unten ergänzt Spengler: „Ich erinnere an Goethe. Was er die lebendige Natur genannt hat, ist genau das, was hier Weltgeschichte im weitesten Umfange, die Welt als Geschichte genannt wird. Goethe, der als Künstler wieder und immer wieder das Leben, die Entwicklung seiner Gestalten, das Werden, nicht das Gewordene, herausbildete, wie es der »Wilhelm Meister« und »Wahrheit und Dichtung« zeigen, haßte die Mathematik. Hier stand die Welt als Mechanismus der Welt als Organismus, die tote der lebendigen Natur, das Gesetz der Gestalt gegenüber. Jede Zeile, die er als Naturforscher schrieb, sollte die Gestalt des Werdenden, »geprägte Form, die lebend sich entwickelt«, vor Augen stellen. Nachfühlen, Anschauen, Vergleichen, die unmittelbare innere Gewißheit, die exakte sinnliche Phantasie – das waren seine Mittel, dem Geheimnis der bewegten Erscheinung nahe zu kommen. Und das sind die Mittel der Geschichtsforschung überhaupt.“ (60)

In einer Fußnote verstärkt er diesen Gedanken emphatisch: „An folgendem Ausspruch möchte ich nicht ein Wort geändert wissen: »Die Gottheit ist wirksam im Lebendigen, aber nicht im Toten; sie ist im Werdenden und sich Verwandelnden, aber nicht im Gewordenen und Erstarrten. Deshalb hat auch die Vernunft in ihrer Tendenz zum Göttlichen es nur mit dem Werdenden, Lebendigen zu tun, der Verstand mit dem Gewordenen, Erstarrten, dass er es nutze« (zu Eckermann). Dieser Satz enthält meine ganze Philosophie.“ (100)

[...] man sah die Geschichte als Natur, im Objektsinne des Physikers, und behandelte sie danach. Von hierher schreibt sich der folgenschwere Mißgriff, die Prinzipien der Kausalität, des Gesetzes, des Systems, also die Struktur des starren Seins in den Aspekt des Geschehens zu legen. Man verhielt sich, als gebe es eine menschliche Kultur, etwa wie es Elektrizität oder Gravitation gibt, mit den im wesentlichen gleichen Möglichkeiten der Analyse; man hatte den Ehrgeiz, die Gewohnheiten des Naturforschers zu kopieren, so daß man wohl gelegentlich fragte, was denn die Gotik, der Islam, die antike Polis sei, nicht aber, warum diese Symbole eines Lebendigen gerade damals und dort auftauchen mußten, in dieser Form und für diese Dauer. Man begnügte sich, sobald eine der zahllosen Ähnlichkeiten räumlich und zeitlich weit getrennter Geschichtsphänomene zutage trat, sie einfach zu registrieren, mit einigen geistvollen Bemerkungen über das Wunderbare des Zusammentreffens, über Rhodos als das »Venedig des Altertums« oder Napoleon als den neuen Alexander, statt gerade hier, wo das Schicksalsproblem als das eigentliche Problem der Historie (das Problem der Zeit nämlich) hervortritt, den höchsten Ernst wissenschaftlich geregelter Physiognomik einzusetzen und die Antwort auf die Frage zu finden, welche ganz anders geartete Notwendigkeit, der kausalen ganz und gar fremd, hier am Werke ist. Daß jede Erscheinung auch dadurch ein metaphysisches Rätsel aufgibt, daß sie zu einer niemals gleichgültigen Zeit auftritt, daß man sich auch noch fragen muß, was für ein lebendiger Zusammenhang neben dem anorganisch-naturgesetzlichen im Weltbilde besteht – das ja die Ausstrahlung des ganzen Menschen und nicht, wie Kant meinte, nur die des erkennenden ist –, daß eine Erscheinung nicht nur Tatsache für den Verstand, sondern auch Ausdruck des Seelischen ist, nicht nur Objekt, sondern auch Symbol, und zwar von den höchsten religiösen und künstlerischen Schöpfungen an bis zu den Geringfügigkeiten des Alltagslebens, das war philosophisch etwas Neues. (100 f)

Kulturen als „Lebewesen höchsten Ranges“ sind von Zivilisationen zu unterscheiden. Beide Begriffe werden von vielen Historikern nicht scharf unterschieden, für Spengler aber ist klar: „Der Untergang des Abendlandes, so betrachtet, bedeutet nichts Geringeres als das Problem der Zivilisation. Eine der Grundfragen aller höheren Geschichte liegt hier vor. Was ist Zivilisation, als organisch-logische Folge, als Vollendung und Ausgang einer Kultur begriffen?

Denn jede Kultur hat ihre eigne Zivilisation. Zum ersten Male werden hier die beiden Worte, die bis jetzt einen unbestimmten Unterschied ethischer Art zu bezeichnen hatten, in periodischem Sinne, als Ausdrücke für ein strenges und notwendiges organisches Nacheinander gefaßt. Die Zivilisation ist das unausweichliche Schicksal einer Kultur. Hier ist der Gipfel erreicht, von dem aus die letzten und schwersten Fragen der historischen Morphologie lösbar werden. Zivilisationen sind die äußersten und künstlichsten Zustände, deren eine höhere Art von Menschen fähig ist. Sie sind ein Abschluß;“ (70)

„Der Untergang des Abendlandes, zunächst ein örtlich und zeitlich beschränktes Phänomen wie das ihm entsprechende des Untergangs der Antike, ist, wie man sieht, ein philosophisches Thema, das in seiner ganzen Schwere begriffen alle großen Fragen des Seins in sich schließt.“ (24) Am Ende der Einleitung präzisiert Spengler, was er mit allen „großen Fragen des Seins“ meint:

„Es bleibt noch das Verhältnis einer Morphologie der Weltgeschichte zur Philosophie festzustellen. Jede echte Geschichtsbetrachtung ist echte Philosophie – oder bloße Ameisenarbeit. Aber der systematische Philosoph bewegt sich, was die Dauer seiner Ergebnisse betrifft, in einem schweren Irrtum. Er übersieht die Tatsache, daß jeder Gedanke in einer geschichtlichen Welt lebt und damit das allgemeine Schicksal der Vergänglichkeit teilt. Er meint, daß das höhere Denken einen ewigen und unveränderlichen Gegenstand besitze, daß die großen Fragen zu allen Zeiten dieselben seien und daß sie endlich einmal beantwortet werden könnten.“ (86 f) Daraus folgt: „Jede Philosophie ist ein Ausdruck ihrer und nur ihrer Zeit.“ (87)

„Deshalb sehe ich den Prüfstein für den Wert eines Denkers in seinem Blick für die großen Tatsachen seiner Zeit. Erst hier entscheidet es sich, ob jemand nur ein geschickter Schmied von Systemen und Prinzipien ist, ob er sich nur mit Gewandtheit und Belesenheit in Definition und Analysen bewegt – oder ob es die Seele der Zeit selbst ist, die aus seinen Werken und Intuitionen redet. Ein Philosoph, der nicht auch die Wirklichkeit ergreift und beherrscht, wird niemals ersten Ranges sein.“ (88)

Zusammengefasst: Die Einleitung klärt die Schlüsselbegriffe, die für das Verständnis von Oswald Spengler von Bedeutung sind:

+ Geschichte im Unterschied zur Natur

+ der Mensch als Glied beider Betrachtungsweisen

+ die Logik der Geschichte folgt den für alles Organische grundlegenden Begriffen Geburt, Tod, Jugend, Alter, Lebensdauer.

+ mathematische (naturwissenschaftliche) versus chronologische (historische) Zahl

+ Weltgeschichte als Geschichte der Welt unterschiedlicher (zeitlich und räumlich beschränkter) Kulturen, nicht als lineare Aneinanderreihung historischer Ereignisse.

+ Zivilisation als Endstufe einer Kultur, die notwendig diese Entwicklungsstufe erreicht. Untergang bedeutet Vollendung, Vollendung bedeutet Ende.

+ Morphologie: Darstellung der Geschichte als organische Einheit von regelmäßiger Struktur. Auch: Physiognomik der Geschichte im Unterschied zur Systematik der Natur, Schicksalsidee versus Kausalitätsprinzip

+ echte Geschichtsbetrachtung ist echte Philosophie

Der letzte Satz ist mehr als ein Aphorismus. Diese Aussage ist gleichzeitig Grundlage und Inhalt von Spenglers Lebenswerk. Wer in dem Buch neue Deutungen von EREIGNISSEN oder TATSACHEN erwartet, die von Historikern schon tausendfach aufbereitet, mit neuen Erkenntnissen gewürzt und dann bewertet oder umgewertet wurden, wird enttäuscht. Das Buch ist vielmehr eine Deutung der ERSCHEINUNGEN und SCHICKSALE der uns bekannten Hochkulturen, der SEELEN dieser Kulturen, die alle so unterschiedlich sind, dass wir als Vertreter des Abendlandes beispielsweise die Seele des Altertums nicht wirklich nachvollziehen und (nach)empfinden können. Gemeinsam aber ist allen Hochkulturen die Morphologie (= Physiognomie) der WELTSEELE, nämlich die Genealogie von Geburt, Kindheit, Jugend, Reife, Alter und Tod.

Die Weltgeist manifestiert sich bei Hegel in den Heroen der Weltgeschichte (er folgt damit den Spuren der Geschichtsschreibung der Sieger). Die Weltseele zeigt sich in der ewigen Wiederkehr des gleichen Schicksals der Hochkulturen. Und das Schicksal einer Hochkultur manifestiert sich laut Spengler im Stil. Nicht nur im Stil der Architektur, sondern auch im Lebensstil, Wirtschaftsstil usw. Sein Buch kann man als „Stilgeschichte“ (347) lesen, nicht aber als Stilkunde – diese setzt Spengler voraus! Spengler: "Stile folgen nicht aufeinander wie Wellen und Pulsschläge. Mit der Persönlichkeit einzelner Künstler, ihrem Willen und Bewußtsein haben sie nichts zu schaffen." (345)

Zum besseren Verständnis hier Auszüge aus dem ersten Band, drittes Kapitel:

MAKROKOSMOS

I. Die Symbolik des Weltbildes und das Raumproblem

II. Apollinische, faustische, magische Seele

[Anm. HTH: Die Chronologie der folgenden Artikel und Auszüge folgt nicht der Chronologie des Buches, sondern der Chronologie meiner Lektüre des "Untergangs"]

Zweiter Band: WELTHISTORISCHE PERSPEKTIVE

Fünftes Kapitel: Die Formenwelt des Wirtschaftslebens

I. Das Geld

[...] Gerade darin aber offenbart sich der geheime Gang einer hohen Kultur. Am Anfang erscheinen die Urstände Adel und Priestertum mit ihrer Symbolik von Zeit und Raum. Damit haben, in einer wohlgeordneten Gesellschaft, Vgl. Bd. II, S. 966f. das politische Leben wie das religiöse Erleben ihren festen Platz, ihre berufenen Träger und ihre für Tatsachen wie für Wahrheiten schlechthin gegebenen Ziele, und in der Tiefe bewegt sich das Wirtschaftsleben in einer unbewußten sicheren Bahn. Der Strom des Daseins verfängt sich im steinernen Gehäuse der Stadt und von hier aus übernehmen Geld und Geist die geschichtliche Führung. Das Heldenhafte und Heilige mit der sinnbildlichen Wucht ihrer frühen Erscheinung werden selten und ziehen sich in enge Kreise zurück. Eine kühle bürgerliche Klarheit tritt an ihre Stelle. Im Grunde erfordern ein Systemabschluß und ein Geschäftsabschluß ein und dieselbe Art von fachmännischer Intelligenz. Durch den symbolischen Rang kaum noch getrennt, dringen politisches und wirtschaftliches Leben, religiöse und wissenschaftliche Erkenntnis aufeinander ein, berühren und mischen sich. Der Strom des Daseins verliert die strenge und reiche Form im Treiben der großen Städte. Elementare Wirtschaftszüge treten an die Oberfläche und treiben mit den Resten formvoller Politik ihr Spiel, wie gleichzeitig die souveräne Wissenschaft die Religion unter ihre Objekte aufnimmt. Über ein Leben von wirtschaftspolitischem Selbstgenügen breitet sich eine kritisch-erbauliche Weltstimmung. Aber aus ihm treten endlich an Stelle der zerfallenen Stände einzelne Lebensläufe von echt politischer und religiöser Gewalt hervor, die für das Ganze zum Schicksal werden.

Daraus ergibt sich die Morphologie der Wirtschaftsgeschichte. Es gibt eine Urwirtschaft »des« Menschen, die ebenso wie die der Pflanze und des Tiers ihre Form in biologischen Zeiträumen Vgl. Bd. II, S. 591. verändert. Sie beherrscht das primitive Zeitalter vollkommen und bewegt sich zwischen und in den hohen Kulturen ohne erkennbare Regel unendlich langsam und verworren fort. Tiere und Pflanzen werden herangezogen und durch Zähmung, Züchtung, Veredlung, Aussaat umgeschaffen, das Feuer und die Metalle ausgenützt, die Eigenschaften der unlebendigen Natur durch technische Verfahren in den Dienst der Lebenshaltung gestellt. Alles das ist durchdrungen von politisch-religiöser Sitte und Bedeutung, ohne daß totem und tabu, Hunger, Seelenangst, Geschlechtsliebe, Kunst, Krieg, Opferbrauch, Glaube und Erfahrung deutlich zu trennen wären.

Etwas ganz anderes nach Begriff und Entwicklung ist die strenggeformte und in Tempo und Dauer scharf begrenzte Wirtschaftsgeschichte der hohen Kulturen, von denen jede einzelne einen eignen Wirtschaftsstil besitzt. Zum Lehnswesen gehört die Wirtschaft des stadtlosen Landes. Mit dem von Städten aus regierten Staat erscheint die Stadtwirtschaft des Geldes, die sich mit dem Anbruch jeder Zivilisation zur Diktatur des Geldes erhebt, gleichzeitig mit dem Sieg der weltstädtischen Demokratie. Jede Kultur besitzt ihre selbständig entwickelte Formenwelt. Das körperhafte Geld apollinischen Stils – die geprägte Münze – steht dem faustisch-dynamischen Beziehungsgelde – der Buchung von Krediteinheiten – ebenso fern wie die Polis dem Staate Karls V. Aber das wirtschaftliche Leben bildet sich ganz wie das gesellschaftliche zu einer Pyramide aus.Vgl. Bd. II, S. 902.

Im dörflichen Untergrunde hält sich eine völlig primitive, kaum von der Kultur berührte Lage. Die späte Stadtwirtschaft, bereits das Tun einer entschiedenen Minderheit, sieht beständig auf eine frühzeitliche Landwirtschaft herab, die rings umher ihr Wesen weiter treibt und voll Argwohn und Haß auf den durchgeistigten Stil innerhalb der Mauern blickt. Zuletzt führt die Weltstadt eine – zivilisierte – Weltwirtschaft herauf, die von ganz engen Kreisen weniger Mittelpunkte ausstrahlt und den Rest als Provinzwirtschaft sich unterwirft, während in entlegenen Landschaften oft noch durchaus die primitive – »patriarchalische« – Sitte herrscht.

Mit dem Wachstum der Städte wird die Lebenshaltung immer künstlicher, feiner, verwickelter. Der Großstadtarbeiter im cäsarischen Rom, im Bagdad Harun al Raschids und im heutigen Berlin empfindet vieles als selbstverständlich, was dem reichen Bauern fern im Lande als wahnwitziger Luxus erscheint, aber dieses Selbstverständliche ist schwer zu erreichen und schwer zu behaupten; das Arbeitsquantum aller Kulturen wächst in ungeheurem Maße, und so entwickelt sich am Anfang jeder Zivilisation eine Intensität des Wirtschaftslebens, die in ihrer Spannung übertrieben und stets gefährdet ist und nirgends lange aufrecht erhalten werden kann. Zuletzt bildet sich ein starrer und dauerhafter Zustand heraus mit einem seltsamen Gemisch raffiniert durchgeistigter und ganz primitiver Züge, wie ihn die Griechen in Ägypten und wir im heutigen Indien und China kennen lernen, wenn er nicht vor dem unterirdischen Nachdrängen einer jungen Kultur dahinschwindet wie der antike zur Zeit Diokletians.

Dieser Wirtschaftsbewegung gegenüber sind die Menschen als Wirtschafts klasse in Form, wie sie es der Weltgeschichte gegenüber als politischer Stand sind. Jeder einzelne hat eine wirtschaftliche Stellung innerhalb der ökonomischen Gliederung so, wie er irgend einen Rang innerhalb der Gesellschaft einnimmt. Beide Arten von Zugehörigkeit nehmen gleichzeitig sein Fühlen, Denken und Sichverhalten in Anspruch. Ein Leben will da sein und darüber hinaus noch etwas bedeuten; und die Verwirrung unserer Begriffe ist endlich noch dadurch gesteigert worden, daß politische Parteien, heute wie in hellenistischer Zeit, gewisse wirtschaftliche Gruppen, deren Lebenshaltung sie glücklicher gestalten wollten, durch Erhebung in einen politischen Stand gewissermaßen adelten, wie es Marx mit der Klasse der Fabrikarbeiter getan hat.

Denn der erste und echte Stand ist der Adel. Von ihm leitet sich der Offizier und Richter ab und alles, was zu den hohen Regierungs- und Verwaltungsämtern gehört. Es sind standesartige Gebilde, die etwas bedeuten. Ebenso gehört zum Priestertum die GelehrtenschaftEinschließlich der Ärzte, die in Urzeiten von Priestern und Zauberern nicht zu trennen sind. mit einer sehr ausgeprägten Art von ständischer Abgeschlossenheit. Aber mit Burg und Dom ist die große Symbolik zu Ende. Der tiers ist bereits der Nichtstand, der Rest, eine bunte und vielfältige Sammlung, die als solche wenig bedeutet außer in Augenblicken des politischen Protestes, und die sich deshalb Bedeutung gibt, indem sie Partei ergreift. Man fühlt sich, nicht als Bürger, sondern weil man »liberal« ist, und also eine große Sache zwar nicht durch seine Person repräsentiert, aber ihr durch seine Überzeugung angehört. Infolge der Schwäche dieses gesellschaftlichen Geformtseins tritt das wirtschaftliche in »bürgerlichen« Berufen, Gilden und Verbänden um so sichtbarer hervor. In den Städten wenigstens ist ein Mensch zuerst durch das bezeichnet, wovon er lebt.

Wirtschaftlich ist das erste und ursprünglich fast das einzige das Bauerntum,Hirten, Fischer und Jäger gehören dazu. Außerdem besteht eine seltsame und sehr tiefe Beziehung zum Bergbau, wie die Verwandtschaft der alten Sagen und Bräuche lehrt. Die Metalle werden dem Schacht nicht anders abgelockt wie das Korn der Erde und das Wild dem Forst. Aber für den Bergmann sind die Metalle auch etwas, das lebt und wächst. die schlechthin erzeugende Art von Leben, die jede andre erst möglich macht. Auch die Urstände gründen ihre Lebenshaltung in früher Zeit durchaus auf Jagd, Viehhaltung und Ackerbesitz, und noch für Adel und Geistlichkeit der Spätzeiten ist es die einzig vornehme Möglichkeit, »begütert« zu sein. Ihr steht die vermittelnde, erbeutende Lebensart des HandelsVon der urzeitlichen Seefahrt bis zum weltstädtischen Börsengeschäft. Aller Verkehr auf Flüssen, Straßen, Bahnen gehört dazu.gegenüber, im Verhältnis zur kleinen Zahl von gewaltiger Macht und schon ganz früh unentbehrlich, ein feiner Parasitismus, vollkommen unproduktiv und deshalb landfremd und schweifend, »frei«, auch seelisch unbeschwert von Sitten und Bräuchen der Erde, ein Leben, das von anderem Leben sich nährt. Dazwischen wächst nun eine dritte Art von Wirtschaft heran, die verarbeitende der Technik in zahllosen Handwerken, Gewerben und Berufen, welche ein Nachdenken über die Natur zur schöpferischen Anwendung bringen und deren Ehre und Gewissen an der Leistung haftet.Vgl. Bd. II, S. 989. Auch die Maschinenindustrie gehört hierher mit dem rein abendländischen Typus des Erfinders und Ingenieurs, und praktisch ein großer Teil der modernen Landwirtschaft, z. B. in Amerika. Ihre älteste, bis in die Urzeit zurückreichende Zunft und zugleich ihr Urbild mit einer Fülle dunkler Sagen, Bräuche und Anschauungen sind die Schmiede, die infolge ihrer stolzen Absonderung vom Bauerntum und der um sie verbreiteten Scheu, die zwischen Achtung und Ächtung wechselt, oft zu wirklichen Volksstämmen eigner Rasse geworden sind wie die Falascha in Abessinien.Auch heute noch wird die Hütten- und Metallindustrie als irgendwie vornehmer empfunden wie etwa die chemische und elektrische. Sie hat den ältesten Adel der Technik, und ein Rest von kultischem Geheimnis liegt über ihr.

Im erzeugenden, verarbeitenden und vermittelnden Wirtschaftswesen gibt es wie in allem, was zur Politik und überhaupt zum Leben gehört, Subjekte und Objekte der Leitung und also ganze Gruppen, die anordnen, entscheiden, organisieren, erfinden, und andere, denen lediglich die Ausführung zusteht. Der Rangunterschied kann schroff oder kaum fühlbar,Bis zur Hörigkeit und Sklaverei, obwohl gerade die Sklaverei sehr oft, z. B. im heutigen Orient und in Rom bei den vernae, wirtschaftlich nichts als eine Form des aufgezwungenen Arbeitsvertrages ist und abgesehen davon kaum fühlbar wird. Der freie Angestellte lebt oft in viel härterer Abhängigkeit und geringerer Achtung, und das formelle Kündigungsrecht ist in vielen Fällen praktisch ganz bedeutungslos der Aufstieg unmöglich oder selbstverständlich, die Würde der Tätigkeit fast dieselbe mit langsamen Übergängen oder ganz verschieden sein. Tradition und Gesetz, Begabung und Besitz, Volkszahl, Kulturstufe und Wirtschaftslage beherrschen den Gegensatz, aber er ist da und zwar mit dem Leben selbst gegeben und unabänderlich. Trotzdem gibt es wirtschaftlich keine »Arbeiterklasse«; das ist eine Erfindung von Theoretikern, welche die Lage der Fabrikarbeiter in England, einem fast bauernlosen Industrielande, gerade in einer Übergangszeit vor Augen hatten und das Schema auf alle Kulturen zu allen Zeiten ausdehnten, bis es von Politikern zum Mittel von Parteigründungen erhoben wurde. In Wirklichkeit gibt es eine unabsehbare Zahl von Tätigkeiten rein dienender Art in Werkstatt und Kontor, Schreibstube und Schiffsraum, auf Landstraßen, in Schächten und in Wiese und Feld. Diesem Rechnen, Tragen, Laufen, Hämmern, Nähen, Aufpassen fehlt oft genug, was dem Leben über seine bloße Erhaltung hinaus Würde und Reiz gibt, wie es mit den standesgemäßen Aufgaben des Offiziers und Gelehrten oder den persönlichen Erfolgen des Ingenieurs, Verwalters und Kaufmanns der Fall ist, aber unter sich ist das alles ganz und gar nicht vergleichbar. Geist und Schwere der Arbeit, ihr Ort in Dorf oder Großstadt, Umfang und Gespanntheit des Betriebes lassen den Bauernknecht, Bankbeamten, Heizer und Schneidergesellen in ganz verschiedenen Welten der Wirtschaft leben und erst, ich wiederhole es, die Parteipolitik sehr später Zustände hat sie durch Schlagworte in eine Verbindung des Protestes gesetzt, um sich ihrer Masse zu bedienen. Dagegen ist der antike Sklave ein staatsrechtlicher Begriff, nämlich für den politischen Körper der antiken Polis nicht vorhanden,Vgl. Bd. II, S. 625. während er wirtschaftlich Bauer, Handwerker, selbst Direktor und Großkaufmann mit gewaltigem Vermögen ( peculium), mit Palästen und Villen und einer Schar von Untergebenen, auch auch »freien«, sein kann. Was er abgesehen davon in spätrömischer Zeit noch ist, wird sich weiter unten zeigen.

3

Mit dem Anbruch jeder Frühzeit beginnt ein Wirtschaftsleben in fester Form.Wir kennen es aus den ägyptischen und gotischen Anfängen genau, in China und der Antike in großen Zügen; und was die wirtschaftliche Pseudomorphose der arabischen Kultur betrifft (S. 784ff., 991), so erfolgt seit Hadrian ein innerer Abbau der hochzivilisierten antiken Geldwirtschaft bis zu einem frühzeitlichen Güterumlauf, der unter Diokletian erreicht ist, worauf im Osten der eigentlich magische Anstieg sichtbar wird. Die Bevölkerung lebt durchaus bäuerlich im freien Lande. Das Erlebnis der Stadt ist für sie nicht vorhanden. Was sich vom Dorfe, von Burg, Pfalz, Kloster, Tempelbezirk abhebt, ist nicht eine Stadt, sondern ein Markt, ein bloßer Treffpunkt bäuerlicher Interessen, der gleichzeitig und selbstverständlich eine gewisse religiöse und politische Bedeutung besitzt, ohne daß von einem Sonderleben die Rede sein kann. Die Einwohner, auch wenn sie Handwerker oder Kaufleute sind, empfinden doch als Bauern und werden irgendwie auch als solche tätig sein.

Was sich von einem Leben absondert, in dem jeder erzeugt und verbraucht, sind Güter, und Güterumlauf ist das Wort für jeden frühzeitlichen Verkehr, mag das Einzelne aus weiter Ferne herankommen oder nur innerhalb des Dorfes oder selbst des Hofes wandern. Ein Gut ist, was mit leisen Fäden seines Wesens, seiner Seele an dem Leben haftet, das es hervorgebracht hat oder braucht. Ein Bauer treibt »seine« Kuh zu Markte, eine Frau bewahrt »ihren« Schmuck in der Truhe. Man ist »begütert«, und das Wort Be-sitz führt bis in den pflanzenhaften Ursprung des Eigentums zurück, mit dem gerade dieses eine und kein anderes Dasein wurzelhaft verwachsen ist.Weder die Kupferstücke der italischen Villanovagräber aus frühhomerischer Zeit (Willers, Gesch. der römischen Kupferprägung, S. 18) noch die frühchinesischen Bronzemünzen in Gestalt von Frauengewändern (pu), Beilen, Ringen und Messern ( tsien, Conrady, China, S. 504) sind Geld, sondern deutlich genug als Symbole von Gütern bezeichnet; und auch die Münzen, welche die Regierungen der frühgotischen Zeit in Nachahmung der Antike als Hoheitszeichen schlagen ließen, treten in das Wirtschaftsleben nur als Güter ein: ein Stück Gold ist soviel wert wie eine Kuh, nicht umgekehrt. Tausch ist in dieser Zeit ein Vorgang, durch den Güter aus einem Lebenskreise in einen andern übergehen. Sie werden vom Leben gewertet, nach einem gleitenden, gefühlten Maße des Augenblicks. Es gibt weder einen Wertbegriff noch ein allgemein messendes Gut. Auch Gold und Münzen sind nichts als Güter, deren seltene und unzerstörbare Art sie wertvoll macht.

In den Takt und Gang dieses Güterumlaufs greift der Händler nur als Mittler ein.Deshalb geht er so oft nicht aus dem fest in sich geschlossenen Landleben hervor, sondern erscheint in ihm als Fremder, gleichgültig und voraussetzungslos. Das ist die Rolle der Phöniker in der frühesten Antike, der Römer im Osten zur Zeit des Mithridates, der Juden und daneben der Byzantiner, Perser, Armenier im gotischen Abendland, der Araber im Sudan, der Inder in Ostafrika, der Westeuropäer im heutigen Rußland. Auf dem Markt stoßen die erobernde und die erzeugende Wirtschaft zusammen, aber selbst dort, wo Flotten landen und Karawanen eintreffen, entwickelt sich der Handel nur als Organ des ländlichen Verkehrs.Und deshalb in sehr geringem Umfange. Weil der Fremdhandel damals abenteuerlich ist und die Phantasie beschäftigt, pflegt man ihn maßlos zu überschätzen. Die »großen« Kaufherren Venedigs und der Hanse waren um 1300 den angeseheneren Handwerksmeistern kaum ebenbürtig. Die Umsätze selbst der Medici und Fugger entsprachen um 1400 etwa denen eines Ladengeschäfts in einer heutigen Kleinstadt. Die größten Handelsschiffe, an denen in der Regel eine Gruppe von Kaufleuten beteiligt war, standen hinter den Flußkähnen der Gegenwart weit zurück und machten jährlich vielleicht eine größere Fahrt. Die berühmte englische Wollausfuhr, ein Hauptgegenstand des hansischen Handels, umfaßte um 1270 jährlich kaum die Ladung von zwei heutigen Güterzügen (Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 280 ff.). Es ist die »ewige« Form der Wirtschaft, die sich heute noch mit der ganz urzeitlichen Figur des Hausierers in stadtarmen Landschaften hält, selbst in abgelegenen Vorstadtgassen, wo sich kleine Umlaufkreise bilden, und im Privathaushalt von Gelehrten, Beamten und überhaupt von Menschen, die dem großstädtischen Wirtschaftsleben nicht tätig eingegliedert sind.

Eine ganz andere Art von Leben erwacht mit der Seele der Stadt. Vgl.S. 661 f. Sobald der Markt zur Stadt geworden ist, gibt es nicht mehr bloße Schwerpunkte des Güterstroms, der durch eine rein bäuerliche Landschaft geht, sondern eine zweite Welt innerhalb der Mauern, für die das schlechthin erzeugende Leben »da draußen« nichts ist als Mittel und Objekt, und aus der heraus ein anderer Strom zu kreisen beginnt. Das ist das Entscheidende: der echte Städter ist nicht erzeugend im ursprünglich erdhaften Sinne. Ihm fehlt die innere Verbundenheit mit dem Boden wie mit dem Gut, das durch seine Hände geht. Er lebt nicht mit ihm, sondern er betrachtet es von außen und nur in bezug auf seinen Lebensunterhalt.

Damit wird das Gut zur Ware, der Tausch zum Umsatz, und an Stelle des Denkens in Gütern tritt das Denken in Geld.

Damit wird ein rein ausgedehntes Etwas, eine Form der Grenzsetzung, von den sichtbaren Wirtschaftsdingen abgezogen, ganz wie das mathematische Denken von der mechanisch aufgefaßten Umwelt etwas abzieht, und das Abstraktum Geld entspricht durchaus dem Abstraktum Zahl. Zum folgenden vgl. Bd. II, Kap. I Beides ist vollkommen anorganisch. Das Wirtschaftsbild wird ausschließlich auf Quantitäten zurückgeführt, unter Absehen von der Qualität, die gerade das wesentliche Merkmal des Gutes bildet. Für den frühzeitlichen Bauern ist »seine« Kuh zuerst gerade dieses eine Wesen und dann erst Tauschgut; für den Wirtschaftsblick eines echten Städters gibt es nur einen abstrakten Geldwert in der zufälligen Gestalt einer Kuh, der jederzeit in die Gestalt etwa einer Banknote umgesetzt werden kann. Ebenso erblickt der echte Techniker in einem berühmten Wasserfall nicht ein einzigartiges Naturschauspiel, sondern ein reines Quantum unverwerteter Energie.

Es ist ein Fehler aller modernen Geldtheorien, daß sie von den Wertzeichen oder sogar vom Stoff der Zahlungsmittel statt von der Form des wirtschaftlichen Denkens ausgehen. Mark und Dollar sind so wenig »Geld« wie Meter und Gramm Kräfte sind. Geld stücke sind Sachwerte. Nur weil wir die antike Physik nicht kannten, haben wir Gravitation und Gewichtsstück nicht verwechselt, wie wir es auf Grund der antiken Mathematik mit Zahl und Größe und infolge der Nachahmung antiker Münzen mit Geld und Geldstück getan haben und noch tun. Aber Geld ist wie Zahl und Recht eine Kategorie des Denkens. Es gibt ein Gelddenken so wie es ein juristisches, mathematisches, technisches Denken der Umwelt gibt. Von dem Sinnenerlebnis eines Hauses wird ganz Verschiedenes abgezogen, je nachdem man es als Händler, Richter oder Ingenieur im Geiste prüft und in bezug auf eine Bilanz, einen Rechtsstreit oder eine Einsturzgefahr hin wertet. Am nächsten aber steht dem Denken in Geld die Mathematik. Geschäftlich denken heißt rechnen. Der Geldwert ist ein Zahlenwert, der an einer Rechnungseinheit gemessen wird. Deshalb könnte man umgekehrt das metrische (cm-g) System eine Währung nennen, und in der Tat gehen sämtliche Geldmaße von physikalischen Gewichtssätzen aus. Diesen exakten »Wert an sich« hat, wie die Zahl an sich, erst das Denken des Städters, des wurzellosen Menschen hervorgebracht. Für den Bauern gibt es nur flüchtige, gefühlte Worte in bezug auf ihn, die er im Tausch von Fall zu Fall geltend macht. Was er nicht braucht oder besitzen will, hat für ihn »keinen Wert«. Erst im Wirtschaftsbilde des echten Städters gibt es objektive Werte und Wertarten, die als Elemente des Denkens unabhängig von seinem privaten Bedarf bestehen und der Idee nach allgemeingültig sind, obwohl in Wirklichkeit jeder einzelne sein eignes Wertsystem und seine eigne Fülle der verschiedensten Wertarten besitzt und von ihnen aus die geltenden Wertansätze (Preise) des Marktes als teuer oder billig empfindet.Ebenso sind alle Werttheorien, obwohl sie objektiv sein sollen, aus einem subjektiven Prinzip entwickelt, und es kann auch gar nicht anders sein. Die von Marx z. B. definiert »den« Wert so, wie es das Interesse des Handarbeiters fordert, so daß die Leistung des Erfinders und Organisators als wertlos erscheint. Aber es wäre verfehlt, sie als falsch zu bezeichnen. All diese Lehren sind richtig für ihre Anhänger und falsch für ihre Gegner, und ob man Anhänger oder Gegner wird, entscheiden nicht die Gründe, sondern das Leben.

Während der frühe Mensch Güter vergleicht und nicht nur mit dem Verstande, berechnet der späte den Wert der Ware, und zwar nach einem starren qualitätslosen Maß. Jetzt wird nicht mehr das Geld an der Kuh, sondern die Kuh am Gelde gemessen und das Ergebnis durch eine abstrakte Zahl, den Preis, ausgedrückt. Ob und in welcher Weise dieses Wertmaß in einem Wertzeichen sinnbildlichen Ausdruck findet – so wie das geschriebene, gesprochene, vorgestellte Zahlzeichen Sinnbild einer Zahlenart ist –, das hängt vom Wirtschaftsstil der einzelnen Kulturen ab, die jedesmal eine andere Art von Geld hervorbringen. Diese Geldart ist vorhanden nur infolge des Vorhandenseins einer städtischen Bevölkerung, die in ihr wirtschaftlich denkt, und sie bestimmt weiterhin, ob das Wertzeichen zugleich als Zahlungsmittel dient wie die antike Münze aus Edelmetall und vielleicht die babylonischen Silbergewichte. Dagegen ist der ägyptische deben, das nach Pfunden abgewogene Rohkupfer, ein Tauschmaß, aber weder Zeichen noch Zahlungsmittel, die abendländische und die »gleichzeitige« chinesische Banknote Jene in sehr bescheidenem Maße seit Ende des 18. Jahrhunderts durch die Bank von England eingeführt, diese zur Zeit der kämpfenden Staaten. ein Mittel, aber kein Maß, und über die Rolle, welche Münzen aus Edelmetall in unserer Art von Wirtschaft spielen, pflegen wir uns vollkommen zu täuschen: sie sind eine in Nachahmung der antiken Sitte hergestellte Ware und besitzen deshalb, am Buchwert des Kreditgeldes gemessen, einen Kurs.

Aus dieser Art von Denken heraus wird der mit dem Leben und dem Boden verbundene Besitz zum Vermögen, das dem Wesen nach beweglich und qualitativ unbestimmt ist: es besteht nicht in Gütern, sondern es wird in solchen »angelegt«. An sich betrachtet ist es ein rein zahlenmäßiges Quantum von Geldwert. Die »Höhe« des Vermögens, was man mit dem »Umfang« eines Güterbesitzes vergleiche.

Als Sitz dieses Denkens wird die Stadt zum Geldmarkt (Geldplatz) und Wertmittelpunkt, und ein Strom von Geldwerten beginnt den Güterstrom zu durchdringen, zu durchgeistigen und zu beherrschen. Aber damit erhebt sich der Händler vom Organ zum Herrn des Wirtschaftslebens. Denken in Geld ist immer irgendwie kaufmännisches, » geschäftliches« Denken. Es setzt die erzeugende Wirtschaft des Landes voraus und ist deshalb zunächst immer erobernd, denn es gibt nichts Drittes. Die Worte Erwerb, Gewinn, Spekulation deuten auf einen Vorteil, welcher den zum Verbraucher wandernden Dingen unterwegs abgelistet wird, auf intellektuelle Beute, und sind deshalb auf das frühe Bauerntum nicht anwendbar. Man muß sich ganz in den Geist und Wirtschaftsblick des echten Städters versetzen. Er arbeitet nicht für den Bedarf, sondern für den Verkauf, »für Geld«.

Die geschäftliche Auffassung durchdringt allmählich jede Art von Tätigkeit. Mit dem Güterverkehr innerlich verbunden war der ländliche Mensch Geber und Nehmer zugleich; auch der Händler auf dem frühen Markte macht kaum eine Ausnahme. Mit dem Geldverkehr erscheint zwischen Erzeuger und Verbraucher wie zwischen zwei getrennten Welten » der Dritte«, dessen Denken das Geschäftsleben alsbald beherrscht. Er zwingt den ersten zum Angebot, den zweiten zur Nachfrage an ihn; er erhebt die Vermittlung zum Monopol und dann zur Hauptsache im Wirtschaftsleben, und zwingt die beiden andern, in seinem Interesse in Form zu sein, die Ware nach seiner Berechnung herzustellen und unter dem Druck seiner Angebote abzunehmen.

Wer dieses Denken beherrscht, ist Meister des Geldes. Bis zu den modernen Piraten des Geldmarktes, welche die Vermittlung vermitteln und mit der Ware »Geld« [siehe wikipedia] ein Glücksspiel treiben, wie es Zola in seinem berühmten Roman beschrieben hat.

Die Entwicklung geht in allen Kulturen diesen Weg. Lysias stellt in seiner Rede gegen die Getreidehändler fest, daß die Spekulanten im Piräus manchmal das Gerücht verbreiteten, eine Getreideflotte sei gescheitert oder ein Krieg ausgebrochen, um eine einträgliche Panik hervorzurufen. In hellenistisch-römischer Zeit war es eine verbreitete Sitte, auf Verabredung den Anbau zu beschränken oder die Einfuhr stocken zu lassen, um die Preise hinaufzutreiben. In Ägypten machte das dem abendländischen Bankverkehr vollkommen ebenbürtige Girowesen des Neuen ReichesPreisigke, Girowesen im griechischen Ägypten (1910); die damaligen Verkehrsformen standen schon unter der 18. Dynastie auf gleicher Höhe. Getreidecorner amerikanischen Stils möglich. Kleomenes, der Finanzverwalter Alexanders des Großen für Ägypten, konnte durch Buchkäufe den gesamten Getreidevorrat in seine Hand bringen, was eine Hungersnot weithin in Griechenland hervorrief und ungeheuren Gewinn abwarf. Wer wirtschaftlich anders denkt, sinkt damit zum bloßen Objekt großstädtischer Geldwirkungen herab. Dieser Stil ergreift bald das Wachsein der gesamten Stadtbevölkerung und damit aller, welche für die Lenkung der Wirtschaftsgeschichte ernsthaft in Betracht kommen. Bauer und Bürger bedeutet nicht nur den Unterschied von Land und Stadt, sondern auch den von Gut und Geld. Die prunkvolle Kultur der homerischen und provenzalischen Fürstenhöfe ist etwas, das mit dem Menschen gewachsen und verwachsen ist wie heute noch vielfach das Leben auf den Landsitzen alter Familien; die feinere Kultur des Bürgertums, der »Komfort«, ist etwas von außen Kommendes, das bezahlt werden kann.Es steht mit dem bürgerlichen Ideal der Freiheit nicht anders. In der Theorie und also auch in Verfassungen mag man grundsätzlich frei sein. Im wirklichen Privatleben der Städte ist man unabhängig nur durch das Geld. Alle hochentwickelte Wirtschaft ist Stadtwirtschaft.

Die Weltwirtschaft, diejenige aller Zivilisationen, sollte man Weltstadtwirtschaft nennen. Die Schicksale auch der Wirtschaft entscheiden sich nur noch an wenigen Punkten, den Geldplätzen, Die man auch in den übrigen Kulturen Börsenplätze nennen kann, wenn man unter Börse das Denkorgan einer vollendeten Geldwirtschaft versteht. in Babylon, Theben, Rom, in Byzanz und Bagdad, in London, New York, Berlin und Paris. Der Rest ist Provinzwirtschaft, die ihre Kreise dürftig im Kleinen zieht, ohne sich des vollen Umfangs ihrer Abhängigkeit bewußt zu sein. Geld ist zuletzt die Form von geistiger Energie, in welcher der Herrscherwille, die politische, soziale, technische, gedankliche Gestaltungskraft, die Sehnsucht nach einem Leben von großem Zuschnitt zusammengefaßt sind. Shaw hat vollkommen recht: »Die allgemeine Achtung vor dem Gelde ist die einzige hoffnungsvolle Tatsache in unserer Zivilisation ... Geld und Leben sind unzertrennlich ... Geld ist das Leben.« Vorwort zu »Major Barbara«. Zivilisation bezeichnet also die Stufe einer Kultur, auf welcher Tradition und Persönlichkeit ihre unmittelbare Geltung verloren haben und jede Idee zunächst in Geld umgedacht werden muß, um verwirklicht zu werden. Am Anfang war man begütert, weil man mächtig war. Jetzt ist man mächtig, weil man Geld hat. Erst das Geld erhebt den Geist auf den Thron. Demokratie ist die vollendete Gleichsetzung von Geld und politischer Macht.

Es geht ein Verzweiflungskampf durch die Wirtschaftsgeschichte jeder Kultur, den die im Boden wurzelnde Tradition einer Rasse, ihre Seele, gegen den Geist des Geldes führt. Die Bauernkriege zu Beginn einer Spätzeit – in der Antike 700–500, bei uns 1450–1650, in Ägypten am Ausgang des Alten Reiches – sind die erste Auflehnung des Blutes gegen das Geld, das von den mächtig werdenden Städten her seine Hand nach dem Boden ausstreckt.Vgl. Bd. II, S. 984.

Die Warnung des Freiherrn vom Stein: »Wer den Boden mobilisiert, löst ihn in Staub auf«, deutet auf eine Gefahr jeder Kultur; kann das Geld den Besitz nicht angreifen, so dringt es in das bäuerliche und adlige Denken selbst ein; der ererbte, mit dem Geschlecht verwachsene Besitz erscheint dann als Vermögen, das in Grund und Boden nur angelegt und an und für sich beweglich ist. Der »Farmer« ist der Mensch, den nur noch praktische Beziehung mit einem Stück Land verbindet. Das Geld erstrebt die Mobilisierung aller Dinge. Weltwirtschaft ist die zur Tatsache gewordene Wirtschaft in abstrakten, vom Boden völlig fortgedachten, verflüssigten Werten. Die zunehmende Intensität dieses Denkens erscheint im Wirtschaftsbilde als Wachstum der vorhandenen Geldmasse, die als etwas ganz abstraktes und eingebildetes mit dem sichtbaren Vorrat von Gold als einer Ware gar nichts zu tun hat. Die »Versteifung des Geldmarktes« z. B. ist ein rein geistiger Vorgang, der sich in den Köpfen einer ganz kleinen Zahl von Menschen abspielt. Die steigende Energie des Gelddenkens erweckt deshalb in allen Kulturen das Gefühl, daß der »Geldwert sinkt«, in gewaltigem Maße z. B. von Solon bis Alexander, nämlich im Verhältnis zur Rechnungseinheit. In Wirklichkeit sind die geschäftlichen Werteinheiten etwas Künstliches geworden und mit den erlebten Urwerten der bäuerlichen Wirtschaft gar nicht mehr vergleichbar. Es ist zuletzt gleichgültig, mit was für Zahlen beim attischen Bundesschatz auf Delos (454), bei den karthagischen Friedensschlüssen (241, 201) und dann bei der Beute des Pompejus (64) gerechnet wird und ob wir in einigen Jahrzehnten von den um 1850 noch unbekannten und uns heute ganz geläufigen Milliarden zu Billionen übergehen werden. Es fehlt an jedem Maßstab, um etwa den Wert eines Talents in den Jahren 430 und 30 zu vergleichen, denn das Gold wie das Vieh und Getreide haben nicht nur ihren Ziffernwert, sondern auch ihre Bedeutung innerhalb der vorschreitenden Stadtwirtschaft fortgesetzt verändert. Es bleibt nur die Tatsache, daß die Geldmenge, welche mit dem Bestand an Wertzeichen und Zahlungsmitteln nicht verwechselt werden darf, ein alter ego des Denkens ist.

Das antike Gelddenken hat seit den Tagen Hannibals ganze Städte in Münze, ganze Völkerschaften in Sklaven verwandelt und damit in Geld, das sich von allen Seiten nach Rom bewegt, um dort als Macht zu wirken. Das faustische Gelddenken »erschließt« ganze Kontinente, die Wasserkräfte riesenhafter Stromgebiete, die Muskelkraft der Bevölkerung weiter Landschaften, Kohlenlager, Urwälder, Naturgesetze und wandelt sie in finanzielle Energie um, die irgendwo in Gestalt der Presse, der Wahlen, der Budgets und Heere angesetzt wird, um Herrscherpläne zu verwirklichen. Immer neue Werte werden aus dem geschäftlich noch indifferenten Weltbestand abgezogen, »des Goldes schlummernde Geister«, wie John Gabriel Borkmann sagt; was die Dinge abgesehen davon noch sind, kommt wirtschaftlich nicht in Betracht.

4

Jede Kultur besitzt, wie ihre eigne Art in Geld zu denken, so auch ihr eignes Symbol des Geldes, durch das sie ihr Prinzip der Wertung im Wirtschaftsbilde sichtbar zum Ausdruck bringt. Dies Etwas, eine Versinnlichung des Gedachten, steht den für Ohr und Auge gesprochenen, geschriebenen, gezeichneten Ziffern, Figuren und andern Symbolen der Mathematik an Bedeutung völlig gleich, ein tiefes und reiches Gebiet, das noch fast unerforscht daliegt. Nicht einmal die Grundfragen sind richtig gestellt worden. Es ist deshalb heute noch ganz unmöglich, die Geldidee zu umschreiben, welche dem ägyptischen Naturalien- und Geldgiroverkehr, dem babylonischen Bankwesen, der chinesischen Buchführung und dem Kapitalismus der Juden, Parsen, Griechen, Araber seit Harun al Raschid zugrunde liegt. Möglich ist nur eine Gegenüberstellung des apollinischen und faustischen Geldes, des Geldes als Größe und des Geldes als Funktion. Zum folgenden vgl. Bd. I, Kap. I.

Dem antiken Menschen erscheint auch wirtschaftlich die Umwelt als Summe von Körpern, die ihren Ort wechseln, wandern, sich drängen, stoßen, vernichten, so wie es Demokrit von der Natur beschreibt. Der Mensch ist Körper unter Körpern. Die Polis ist als Summe davon ein Körper höherer Ordnung. Der gesamte Lebensbedarf besteht aus körperlichen Größen. Also stellt auch ein Körper das Geld dar, so wie eine Apollostatue die Gottheit darstellt. Um 650 ist, gleichzeitig mit dem Steinkörper des dorischen Tempels und der allseitig frei durchgebildeten Statue auch die Münze entstanden, ein Metallgewicht von schön geprägter Form. Der Wert als Größe war längst vorhanden und ist so alt wie diese Kultur überhaupt. Bei Homer wird unter Talent eine kleine Menge goldener Geräte und Schmucksachen von bestimmtem Gesamtgewicht verstanden. Auf dem Schilde des Achill sind »zwei Talente« abgebildet, und noch zur Römerzeit war die Gewichtsangabe auf Silber- und Goldgefäßen allgemein üblich.Friedländer, Röm. Sittengesch. IV (1921), S. 301.

Die Erfindung des klassisch geformten Geldkörpers aber ist so außerordentlich, daß wir seine tiefe, rein antike Bedeutung noch gar nicht begriffen haben. Wir halten ihn für eine jener berühmten »Errungenschaften der Menschheit«. Allenthalben werden seitdem Münzen geprägt, so wie überall Statuen auf Straßen und Plätzen herumstehen. So weit reicht unsere Macht. Wir können die Gestalt nachahmen, aber ihr die gleiche wirtschaftliche Bedeutung geben können wir nicht. Die Münze als Geld ist eine rein antike Erscheinung und nur in einer ganz euklidisch gedachten Umgebung möglich; hier hat sie aber auch das gesamte Wirtschaftsleben gestaltend beherrscht. Begriffe wie Einkommen, Vermögen, Schuld, Kapital bedeuten in antiken Städten etwas ganz anderes als bei uns, weil nicht wirtschaftliche Energie damit gemeint ist, die von einem Punkte ausstrahlt, sondern eine Summe von Wertgegenständen, die sich in einer Hand befinden. Vermögen ist immer ein beweglicher Barvorrat, der durch Addition und Subtraktion von Wertsachen verändert wird und mit Grundbesitz gar nichts zu tun hat. Beide sind im antiken Denken völlig getrennt. Kredit besteht im Leihen von Bargeld in der Erwartung, daß es als solches wieder zurückgegeben werden kann. Catilina war arm, weil er trotz seiner großen GüterSallust, Catilina 35, 3. niemand fand, der ihm zu politischen Zwecken Bargeld anvertraute, und die ungeheuren Schulden römischer Politiker Vgl. Bd. II, S. 1134. haben nicht einen entsprechenden Grundbesitz zur Unterlage, sondern die bestimmte Aussicht auf eine Provinz, deren bewegliche Sachwerte ausgebeutet werden konnten.Wie schwer es dem antiken Menschen war, sich den Umsatz einer körperlich nicht allseitig abgegrenzten Sache wie Grund und Boden in körperliches Geld vorzustellen, zeigen die Steinpfähle (όροι) auf griechischen Grundstücken, welche die Hypothek darstellen sollten, und der römische Kauf per aes et libram, wobei gegen eine Münze eine Erdscholle vor Zeugen überreicht wurde. Einen wirklichen Güterhandel hat es infolgedessen nie gegeben, und ebensowenig etwas wie Tagespreise für Ackerland. Ein regelmäßiges Verhältnis zwischen Bodenwert und Geldwert ist im antiken Denken ebenso unmöglich wie ein solches zwischen Kunstwert und Geldwert. Geistige, also unkörperliche Erzeugnisse wie Dramen oder Fresken besaßen wirtschaftlich überhaupt keinen Wert. Über den antiken Rechtsbegriff der Sache vgl. Bd. II, S. 653.

Erst das Denken in körperlichem Geld macht eine Reihe von Erscheinungen begreiflich: die Massenhinrichtung von Reichen unter der zweiten Tyrannis und die römischen Proskriptionen, um einen größeren Teil der umlaufenden Bargeldmasse in die Hand zu bekommen, das Einschmelzen der delphischen Tempelschätze durch die Phoker im Heiligen Kriege, der Kunstschätze von Korinth durch Mummius, der letzten römischen Weihgeschenke durch Cäsar, der griechischen durch Sulla, der kleinasiatischen durch Brutus und Cassius, ohne Rücksicht auf den Kunstwert, weil man die edlen Stoffe, Metalle und Elfenbein, brauchte. Schon zur Zeit des Augustus kann von den antiken Kunstwerken aus Edelmetall und Bronze nicht viel übrig gewesen sein. Selbst der gebildete Athener dachte viel zu unhistorisch, um eine Statue aus Gold und Elfenbein nur deshalb zu schonen, weil sie von Phidias war. Man erinnere sich, daß an dessen berühmter Athenefigur die Goldteile abnehmbar angefertigt waren und von Zeit zu Zeit nachgewogen wurden. Die wirtschaftliche Verwendung war also von vornherein ins Auge gefaßt. Was bei den Triumphen an Statuen und Gefäßen aufgeführt wurde, war in den Augen der Zuschauer bares Geld, und Mommsen konnte den Versuch machen, Ges. Schriften IV, 200 ff. den Ort der Varusschlacht nach Münzfunden zu bestimmen, weil der römische Veteran sein ganzes Vermögen in Edelmetall auf dem Körper trug. Antiker Reichtum ist kein Guthaben, sondern ein Geldhaufen; ein antiker Geldplatz ist nicht Mittelpunkt des Kredits wie die heutigen Börsenplätze und das ägyptische Theben, sondern eine Stadt, in welcher sich ein erheblicher Teil des Bargeldbestandes der Welt gesammelt hat. Man darf annehmen, daß zur Zeit Cäsars weit über die Hälfte des antiken Goldes sich jederzeit in Rom befand.

Aber als diese Welt in das Zeitalter der unbedingten Geldherrschaft getreten war, etwa seit Hannibal, reichte die natürlich begrenzte Masse von Edelmetall und stofflich wertvollen Kunstwerken innerhalb ihres Machtgebietes nicht mehr aus, um den Bedarf an Barmitteln zu decken, und es entstand ein wahrer Heißhunger nach neuen geldfähigen Körpern. Da fiel der Blick auf den Sklaven, der eine andere Art von Körper, aber nicht Person sondern Sache war Vgl. Bd. II, S. 625. und deshalb als Geld gedacht werden konnte. Erst von da an wird der antike Sklave etwas Einzigartiges in der gesamten Wirtschaftsgeschichte. Die Eigenschaften der Münze haben sich auf lebendige Objekte ausgedehnt, und damit tritt neben den Metallbestand der durch die Plünderungen von Statthaltern und Steuerpächtern wirtschaftlich »erschlossenen« Gebiete deren Menschenbestand. Es entwickelt sich eine bizarre Art von Doppelwährung. Der Sklave hat einen Kurs, was vom Grund und Boden nicht gilt. Er dient zur Anhäufung großer Barvermögen, und erst infolge davon erscheinen jene ungeheuren Sklavenmassen der Römerzeit, die aus einem andern Bedarf gar nicht zu erklären sind. Solange man nur soviel Sklaven hielt, als man gewerblich brauchte, war ihre Zahl gering und aus Kriegsbeute und Schuldknechtschaft leicht zu decken.Der Glaube, daß die Sklaven selbst in Athen oder Ägina jemals auch nur ein Drittel der Bevölkerung ausgemacht hätten, ist vollkommen sinnlos. Die Revolutionen seit 400 (Bd. II, S. 1066) setzen im Gegenteil eine gewaltige Überzahl der freien Armen voraus. Erst im 6. Jahrhundert hat Chios mit der Einfuhr gekaufter Sklaven (Argyroneten) den Anfang gemacht. Ihr Unterschied gegen die viel zahlreicheren Lohnarbeiter war zunächst politisch-rechtlicher und nicht wirtschaftlicher Natur.

Da die antike Wirtschaft statisch und nicht dynamisch ist und die planmäßige Erschließung von Energiequellen nicht kennt, so waren die Sklaven der Römerzeit nicht da, um ausgebeutet zu werden, sondern sie wurden beschäftigt, so gut es ging, um in möglichst großer Zahl gehalten werden zu können. Man bevorzugte Prunksklaven, die sich auf irgend etwas verstanden, weil sie bei gleichem Unterhalt einen höheren Wert darstellten; man vermietete sie, wie man bares Geld auslieh; man ließ sie Geschäfte auf eigene Rechnung treiben, so daß sie reich werden konnten; Vgl. Bd. II, S. 1160. man unterbot mit ihnen die freie Arbeit, alles nur, um wenigstens die Erhaltungskosten dieses Kapitals zu decken.Das ist der Gegensatz zur Negersklaverei unserer Barockzeit, die eine Vorstufe der Maschinenindustrie darstellt: eine Organisation von »lebendiger« Energie, bei welcher man vom Menschen endlich zur Kohle überging, und das erste erst dann als unmoralisch empfand, als das zweite eingebürgert war. Von dieser Seite betrachtet, bedeutet der Sieg des Nordens im amerikanischen Bürgerkrieg (1865) den wirtschaftlichen Sieg der konzentrierten Energie der Kohle über die einfache Energie der Muskeln.

Die Mehrzahl konnte gar nicht voll beschäftigt werden. Sie erfüllten ihren Zweck, indem sie einfach da waren, als ein Geldvorrat, den man zur Hand hatte und dessen Umfang nicht an die natürlichen Grenzen der damals vorhandenen Goldmenge gebunden war. Und damit stieg allerdings der Sklavenbedarf ins Ungemessene und führte über Kriege, die nur der Sklavenbeute wegen unternommen wurden, hinaus zu Sklavenjagden von Privatunternehmern längs allen Küsten des Mittelmeeres, die von Rom geduldet wurden, und zu einer neuen Art, Vermögen zu machen, indem man als Statthalter die Bevölkerung ganzer Landstriche aussog und dann in die Schuldknechtschaft verkaufte. Auf dem Markt von Delos sollen an einem Tage zehntausend Sklaven verkauft worden sein. Als Cäsar nach Britannien ging, wurde die Enttäuschung in Rom über die Goldarmut des Volkes durch die Aussichten auf reiche Sklavenbeute aufgewogen. Für antikes Denken war es ein und dieselbe Operation, wenn etwa bei der Zerstörung von Korinth die Statuen ausgemünzt und die Einwohner auf den Sklavenmarkt gebracht wurden: in beiden Fällen hatte man körperliche Gegenstände in Geld verwandelt.

Den äußersten Gegensatz dazu bildet das Symbol des faustischen Geldes, des Geldes als Funktion, als Kraft, dessen Wert in seiner Wirkung, nicht in seinem bloßen Dasein liegt. Der neue Stil dieses Wirtschaftsdenkens erscheint schon in der Art, wie die Normannen um 1000 ihre Beute an Land und Leuten zu einer wirtschaftlichen Macht organisierten.Vgl. Bd. II, S. 1019f. Die Verwandtschaft mit der ägyptischen Verwaltung des Alten Reiches und der chinesischen der frühesten Dschouzeit ist unverkennbar. Man vergleiche den reinen Buchwert im Rechnungswesen ihrer Herzöge, aus dem die Worte Scheck, Konto und Kontrolle stammen, Die clerici in diesen Rechnungskammern sind das Urbild der modernen Bankbeamten (engl, clerk). mit den gleichzeitigen »Talenten Goldes« der Ilias, und man erhält gleich am Anfang den Begriff des modernen Kredits, der aus dem Vertrauen auf die Kraft und Dauer einer Wirtschaftsführung hervorgeht und mit der Idee unseres Geldes beinahe identisch ist. Diese durch Roger II. auf das sizilische Normannenreich übertragene Finanzmethode hat der Hohenstaufe Friedrich II. um 1230 zu einem gewaltigen System ausgebaut, das in seiner Dynamik weit über das Vorbild hinausging und ihn »zur ersten Kapitalkraft der Welt« [Hampe, Deutsche Kaisergesch., S. 246. Leonardo Pisano, dessen Liber Abaci (1202) für das kaufmännische Rechnen weit über die Renaissance hinaus maßgebend war, und der außer dem arabischen Ziffernsystem auch die negativen Zahlen als Debitum eingeführt hat, wurde von dem großen Hohenstaufen gefördert.] machte. Und während diese Verschwisterung von mathematischer Denkkraft und königlichem Machtwillen von der Normandie nach Frankreich eindrang und 1066 auf das erbeutete England in großartigem Maßstab angewandt wurde – der englische Boden ist heute noch dem Namen nach königliche Domäne –, wurde sie in Sizilien von den italienischen Städterepubliken nachgeahmt, deren regierende Patrizier sie bald vom Gemeindehaushalt auf ihre eigenen Handelsbücher und damit auf das kaufmännische Denken und Rechnen der ganzen abendländischen Welt übertrugen. Wenig später wurde die sizilische Praxis auch vom Deutschritterorden und der aragonischen Dynastie übernommen, worauf sich vielleicht das mustergültige Rechnungswesen Spaniens unter Philipp II. und Preußens unter Friedrich Wilhelm I. zurückführen läßt.

Entscheidend aber wurde, »gleichzeitig« mit der Erfindung der antiken Münze um 650, die der doppelten Buchführung durch Fra Luca Pacioli (1494). »Es ist eine der schönsten Erfindungen des menschlichen Geistes«, heißt es in Goethes Wilhelm Meister. In der Tat darf sich ihr Urheber seinen Zeitgenossen Kolumbus und Kopernikus ohne Scheu zur Seite stellen. Den Normannen verdanken wir die Kontenrechnung, den Lombarden diese Buchführung. Es sind die germanischen Stämme, welche die beiden verheißungsvollsten Rechtswerke der frühen Gotik geschaffen haben [Vgl. Bd. II, S. 645 f.] und von deren Sehnsucht nach fernen Meeren die beiden Entdeckungen Amerikas ihren Anstoß erhielten. »Die doppelte Buchhaltung ist aus demselben Geiste geboren wie die Systeme Galileis und Newtons. ... Mit denselben Mitteln wie diese ordnet sie die Erscheinungen zu einem kunstvollen System, und man kann sie als den ersten auf dem Grundsatz des mechanischen Denkens aufgebauten Kosmos bezeichnen. Die doppelte Buchhaltung erschließt uns den Kosmos der wirtschaftlichen Welt nach derselben Methode wie später die großen Naturforscher den Kosmos der Sternenwelt. ... Die doppelte Buchhaltung ruht auf dem folgerichtig durchgeführten Grundgedanken, alle Erscheinungen nur als Quantitäten zu erfassen.« Sombart, Der moderne Kapitalismus II, S. 119.

Die doppelte Buchführung ist eine reine Analysis des Wertraums, bezogen auf ein Koordinatensystem, dessen Anfangspunkt »die Firma« ist. Die antike Münze hatte nur ein arithmetisches Rechnen mit Wert größen gestattet. Wiederum stehen sich Pythagoras und Descartes gegenüber. Man darf von der Integration eines Unternehmens sprechen, und die graphische Kurve ist in der Wirtschaft wie der Wissenschaft das gleiche optische Hilfsmittel. Die antike Wirtschaftswelt gliedert sich wie der Kosmos Demokrits nach Stoff und Form. Ein Stoff in der Form der Münze ist Träger der wirtschaftlichen Bewegung und drängt die Bedarfsgrößen von gleichem Wertquantum an den Ort ihrer Verwendung. Unsere Wirtschaftswelt gliedert sich nach Kraft und Masse. Ein Kraftfeld von Geldspannungen liegt im Raume und erteilt jedem Objekt, unter Absehen von dessen besonderer Art, einen positiven oder negativen Wirkungswert, [Eng verwandt mit unserm Bilde vom Wesen der Elektrizität ist der Vorgang des Clearing, bei dem der positive oder negative Geldstand mehrerer Firmen (Spannungszentren) untereinander durch einen reinen Denkakt ausgeglichen und der wahre Stand durch eine Buchung versinnbildlicht wird. Vgl. Bd. I, Kap. VI.] der durch einen Bucheintrag dargestellt wird. »Quod non est in libris, non est in mundo.« Aber das Sinnbild des hier gedachten funktionalen Geldes, das was allein mit der antiken Münze verglichen werden darf, ist nicht der Buchvermerk und auch nicht der Wechsel, Scheck oder die Banknote, sondern der Akt, durch welchen die Funktion schriftlich vollzogen wird und als dessen bloßes geschichtliches Zeugnis das Wertpapier im weitesten Sinne zu gelten hat.

Aber daneben hat das Abendland in starrer Bewunderung der Antike Münzen geprägt, nicht nur als Hoheitszeichen, sondern in dem Glauben, daß das bewiesenes Geld sei, dem Wirtschaftsdenken wirklich entsprechendes Geld. Ganz ebenso ist schon in gotischer Zeit das römische Recht übernommen worden mit seiner Gleichsetzung von Sache und körperlicher Größe, und die euklidische Mathematik, die auf dem Begriff der Zahl als Größe aufgebaut war. So kam es, daß die Entwicklung dieser drei geistigen Formenwelten sich nicht wie die der faustischen Musik in rein aufblühender Entfaltung vollzog, sondern in Gestalt einer fortschreitenden Emanzipation vom Größenbegriff. Die Mathematik ist bereits mit dem Ausgang des Barock zum Ziele gelangt. Bd. I, Kap. 1. Die Rechtswissenschaft hat ihre eigentliche Aufgabe bis jetzt noch nicht einmal erkannt, Vgl. Bd. II, S. 655. aber sie ist diesem Jahrhundert gestellt, und zwar fordert sie, was für den römischen Juristen selbstverständlich war, die innere Kongruenz von Wirtschaftsdenken und Rechtsdenken und die gleiche Vertrautheit mit beiden. Der durch die Münze symbolisierte Geldbegriff deckt sich vollkommen mit dem Geist des antiken Sachenrechts; für uns ist das nicht im entferntesten der Fall. Unser gesamtes Leben ist dynamisch angelegt, nicht statisch und stoisch; deshalb sind Kräfte, Leistungen, Beziehungen, Fähigkeiten – Organisationstalent, Erfindergeist, Kredit, Ideen, Methoden, Energiequellen – das Wesentliche, und nicht das bloße Dasein körperlicher Sachen. Das »römische« Sachdenken unsrer Juristen ist deshalb ebenso lebensfremd wie eine Geldtheorie, die bewußt oder unbewußt vom Geldstück ausgeht. Der gewaltige Münzbestand, der in Nachahmung der Antike bis zum Ausbruch des Weltkriegs stets vermehrt worden ist, hat sich zwar eine Rolle abseits vom Wege geschaffen, aber mit der inneren Form der modernen Wirtschaft, ihren Aufgaben und Zielen hat er nichts zu tun, und sollte er infolge des Krieges endgültig aus dem Verkehr verschwinden, so würde damit nichts verändert sein.

[Der Kredit eines Landes beruht in unsrer Kultur auf seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und deren politischer Organisation, welche den Finanzoperationen und Buchungen den Charakter wirklicher Geldschöpfungen gibt, und nicht auf einer irgendwo eingelagerten Goldmenge. Erst der antikisierende Aberglaube erhebt die Goldreserve zum wirklichen Kreditmesser, weil ihre Höhe nun nicht mehr vom Wollen, sondern vom Können abhängt. Die umlaufenden Münzen aber sind eine Ware, die im Verhältnis zum Landeskredit einen Kurs besitzt – je schlechter der Kredit, desto höher steht das Gold, bis zu dem Punkte, wo es unbezahlbar wird und aus dem Verkehr verschwindet, so daß man es nur noch gegen andere Waren erhalten kann; das Gold wird also wie jede Ware an der buchmäßigen Rechnungseinheit gemessen, nicht umgekehrt, wie es das Wort Goldwährung andeutet – und bei kleinen Zahlungen als Mittel dient, wie gelegentlich die Briefmarke auch. In Ägypten, dessen Gelddenken dem abendländischen erstaunlich ähnlich ist, hat es auch im Neuen Reiche nichts der Münze irgendwie Ähnliches gegeben. Die schriftliche Überweisung genügte vollkommen, und von 650 an bis zur Hellenisierung durch die Gründung von Alexandria wurden die ins Land kommenden antiken Münzen in der Regel zerhackt und als Ware nach Gewicht verrechnet.]

Unglücklicherweise entstand die moderne Nationalökonomie im Zeitalter des Klassizismus, wo nicht nur Statuen, Vasen und steife Dramen als die allein wahre Kunst galten, sondern auch schön geprägte Münzen als das allein wahre Geld. Was Wedgwood seit 1768 mit seinen zartgetönten Reliefs und Tassen, das erstrebte im Grunde Adam Smith eben damals mit seiner Werttheorie: die reine Gegenwart greifbarer Größen. Denn es entspricht durchaus der Verwechslung von Geld und Geldstück, wenn der Wert einer Sache an der Größe einer Arbeitsmenge gemessen wird. Da ist »Arbeit« nicht mehr ein Wirken innerhalb einer Welt von Wirkungen, das Arbeiten, das dem inneren Range, der Intensität und der Tragweite nach unendlich verschieden ist, in immer weiteren Kreisen fortwirkt und wie ein elektrisches Kraftfeld gemessen, aber nicht abgegrenzt werden kann, sondern das ganz stofflich vorgestellte Resultat davon, das Gearbeitete, ein greifbares Etwas, an dem nichts bemerkenswert erscheint als eben der Umfang.

Aber die Wirtschaft der europäisch-amerikanischen Zivilisation ist ganz im Gegenteil auf einer Arbeit aufgebaut, die einzig durch ihren inneren Rang gekennzeichnet ist, mehr als jemals in China und Ägypten, um von der Antike zu schweigen. Wir leben nicht umsonst in einer Welt wirtschaftlicher Dynamik: die Arbeit der Einzelnen wird nicht euklidisch addiert, sondern steht in funktionaler Beziehung zueinander. Die lediglich ausführende Arbeit, von der Marx allein Kenntnis nimmt, ist nichts als die Funktion einer erfindenden, anordnenden, organisierenden Arbeit, die der andern erst Sinn, relativen Wert und die Möglichkeiten gibt, überhaupt getan zu werden. Die ganze Weltwirtschaft seit Erfindung der Dampfmaschine ist die Schöpfung einer ganz kleinen Zahl überlegener Köpfe, ohne deren hochwertige Arbeit alles andere nicht da wäre, aber diese Leistung ist schöpferisches Denken und kein »Quantum«, [Und für unser Sachenrecht also bis jetzt nicht vorhanden.] und ihr Gegenwert besteht also auch nicht in einer Anzahl von Geldstücken, sondern sie ist Geld, faustisches Geld nämlich, das nicht geprägt, sondern als Wirkungszentrum gedacht wird aus einem Leben heraus, dessen innerer Rang den Gedanken zur Bedeutung einer Tatsache erhebt.

Denken in Geld erzeugt Geld: das ist das Geheimnis der Weltwirtschaft.

Wenn ein Organisator großen Stils eine Million auf ein Papier schreibt, so ist sie da, denn seine Persönlichkeit als Wirtschaftszentrum bürgt für eine entsprechende Erhöhung der Wirtschaftsenergie seines Gebietes. Das und nichts anderes bedeutet für uns das Wort Kredit. Aber alle Goldstücke der Welt würden nicht ausreichen, der Tätigkeit des Handarbeiters einen Sinn und damit Geldwert zu geben, wenn mit der berühmten »Expropriation der Expropriateure« die überlegenen Fähigkeiten aus ihren Schöpfungen beseitigt und diese damit entseelt, willenlos, zu leeren Gehäusen würden. Darin ist Marx Klassizist wie Adam Smith und ein echtes Produkt des römischen Rechtsdenkens: er sieht nur die fertige Größe, nicht die Funktion. Er möchte die Produktionsmittel von denen trennen, deren Geist durch Erfindung von Methoden, Organisation von leistungsfähigen Betrieben, Eroberung von Absatzgebieten aus einem Haufen Stahl und Mauerwerk erst eine Fabrik macht, und die ausbleiben, wenn ihre Kraft keinen Spielraum findet. [Gesetzt den Fall, daß Arbeiter die Führung der Werke übernehmen, so würde damit nichts geändert. Entweder sie können nichts: dann geht alles zugrunde; oder sie können etwas: dann werden sie innerlich selbst Unternehmer und denken nur noch an die Behauptung ihrer Macht. Keine Theorie schafft diese Tatsache aus der Welt; so ist das Leben.]

Wer eine Theorie der modernen Arbeit geben will, der denke an diesen Grundzug alles Lebens; es gibt Subjekte und Objekte jeder Art von Lebensführung, und der Unterschied ist um so ausgeprägter, je bedeutender, je formvoller das Leben ist. Jeder Strom von Dasein besteht aus einer Minderheit von Führern und einer gewaltigen Mehrheit von Geführten, jede Art von Wirtschaft also aus Führerarbeit und ausführender Arbeit. Aus der Froschperspektive von Marx und den sozialethischen Ideologen überhaupt wird nur die letzte, kleine, massenhafte sichtbar, aber sie ist nur vermöge der ersten da, und der Geist dieser Welt von Arbeit kann nur von den höchsten Möglichkeiten aus erfaßt werden. Der Erfinder der Dampfmaschine ist maßgebend, nicht der Heizer. Auf das Denken kommt es an.

Und ebenso gibt es Subjekte und Objekte des Denkens in Geld: solche, die es kraft ihrer Persönlichkeit erzeugen und lenken, und solche, die von ihm erhalten werden. Das Geld faustischen Stils ist die aus der Wirtschaftsdynamik faustischen Stils abgezogene Kraft, und es gehört zum Schicksal des Einzelnen – zur Wirtschaftsseite seines Lebensschicksals –, ob er durch den inneren Rang seiner Persönlichkeit einen Teil dieser Kraft darstellt oder ihr gegenüber nichts als Masse ist.

5

Das Wort Kapital bezeichnet den Mittelpunkt dieses Denkens, nicht den Inbegriff dieser Werte, sondern das, was sie als solche in Bewegung hält. Kapitalismus gibt es erst mit dem weltstädtischen Dasein einer Zivilisation, und er beschränkt sich auf den ganz kleinen Kreis derer, welche dies Dasein durch ihre Person und Intelligenz darstellen. Der Gegensatz dazu ist Provinzwirtschaft. Erst die unbedingte Herrschaft der Geldmünze über das antike Leben, auch dessen politische Seite, erzeugt das statische Kapital, die ?öïñìÞ, den »Ausgangspunkt«, der durch sein Vorhandensein immer neue Massen von Dingen mit einer Art von Magnetismus an sich zieht. Erst die Herrschaft der Buchwerte, deren abstraktes System durch die doppelte Buchführung von der Persönlichkeit gleichsam abgelöst ist und mit eigener innerer Dynamik fortarbeitet, hat das moderne Kapital hervorgebracht, dessen Kraftfeld die Erde umspannt.

[Erst seit 1770 also werden die Banken als Kreditmittelpunkte eine wirtschaftliche Macht, die auf dem Wiener Kongreß zum erstenmal in die Politik eingreift. Bis dahin besorgte der Bankier vorwiegend Wechselgeschäfte. Die chinesischen und selbst die ägyptischen Banken haben eine andere Bedeutung, und die antiken Banken auch im cäsarischen Rom sollte man besser Kassen nennen. Sie sammelten Steuererträge in Bargeld ein und liehen Bargeld gegen Wiedererstattung aus; so werden die Tempel mit ihrem Metallvorrat an Weihgeschenken zu »Banken«. Der Tempel von Delos lieh jahrhundertelang zu 10% aus.]

Unter der Einwirkung des antiken Kapitals nimmt das Wirtschaftsleben die Form eines Goldstroms an, der von den Provinzen nach Rom und zurück fließt und der immer neue Gebiete sucht, deren Bestände an verarbeitetem Gold noch nicht »erschlossen« sind. Brutus und Cassius führten das Gold der kleinasiatischen Tempel in langen Maultierkolonnen auf das Schlachtfeld von Philippi – man begreift, was für eine Wirtschaftsoperation die Plünderung eines Lagers nach der Schlacht sein konnte –, und schon C. Gracchus wies darauf hin, daß die mit Wein gefüllten Amphoren, die von Rom in die Provinzen gingen, mit Gold gefüllt zurückkehrten. Dieser Zug nach dem Goldbesitz fremder Völker entspricht durchaus dem heutigen Zug zur Kohle, die im tieferen Sinn keine »Sache«, sondern ein Schatz von Energie ist.