Das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie

Erschienen am 19.9.2024 im Verlag C.H. Beck

Verlagsinformation: "E pluribus unum", aus vielem eines: So lautet der Wappenspruch im Siegel der USA. Doch davon ist nicht mehr viel übrig. Die Vereinigten Staaten sind in einem Ausmaß zerstritten und verfeindet wie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr. Die Hauptursache dafür ist die parteipolitische Polarisierung, die mittlerweile alle Akteure, Institutionen und Verfahren der amerikanischen Demokratie erfasst hat. Dieses Buch erklärt, wie das politische System der USA funktioniert und woran es liegt, dass es immer weniger funktioniert – mit dramatischen Auswirkungen nicht nur für die USA, sondern auch für die Zukunft der Demokratie und uns alle. Es könnte nicht aktueller sein.

Ältere Einführungswerke in das politische System der USA besitzen im Grunde nur noch historischen Wert – so dramatisch haben sich die Zustände in der Supermacht in den letzten drei Jahrzehnten verändert. Dass den Parteien eine geschlossene Programmatik fehlt, sie regional sehr unterschiedlich sind, das Mehrheitswahlrecht moderate Politiker bevorzugt, Präsident und Kongress oft über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten, Bundesrichter überparteilich agieren, checks and balances Angriffe auf die Demokratie wirksam verhindern: All das ist längst überholt oder steht auf der Kippe.

Stephan Bierling, einer der besten deutschen Kenner der USA, stellt in diesem grundlegenden Werk Aufbau und Funktionsweise des politischen Systems dar, erklärt die Aufgaben der Institutionen und Besonderheiten wie das Impeachment, Gerrymandering oder Filibuster, aber zugleich geht er dabei stets der Frage nach, warum die Mechanik des Regierens sich so stark verändert hat und wie sich Demokratie heute in den USA real vollzieht. Sein Buch ist eine unerlässliche Lektüre für alle, die besser verstehen wollen, was eigentlich los ist mit den USA und woran es liegt – nicht erst seit Donald Trump.

Vorab die vielversprechende Inhaltsangabe

DEMOKRATIE IN AMERIKA

1. MÄSSIGUNG ALS KERNPRINZIP: DIE IDEEN DER VERFASSUNGSVÄTER

2. VON DER KONSENS- ZUR KULTURKAMPFNATION: DIE GESELLSCHAFT

3. BRANDBESCHLEUNIGER DER POLARISIERUNG:

DIE NICHT-STAATLICHEN AKTEURE

4. STAMMESKRIEGER STATT WAHLVEREINE: DIE PARTEIEN

5. SIEGEN UM JEDEN PREIS: DIE WAHLEN UND WAHLKÄMPFE

6. AUFSTIEG ZUR DOMINANTEN REGIERUNGSGEWALT: DER PRÄSIDENT

7. VOLLZUGSORGAN ODER TIEFER STAAT: DIE BÜROKRATIE

8. KONFRONTATIONS- STATT KOMPROMISSMASCHINE: DER KONGRESS

9. VOM SCHIEDSRICHTER ZUM MITSPIELER: DIE GERICHTE

10. DIE UNVEREINIGTEN STAATEN: DER FÖDERALISMUS

11. TODESKAMPF ODER NEUBELEBUNG:

DIE ZUKUNFT DER DEMOKRATIE IN AMERIKA

SIEHE AUCH: „Die Gespaltenen Staaten von Amerika. In den USA scheint sich die politische Mitte aufzulösen. Auf beiden Seiten werden die Positionen härter. Was wurde aus der Gründungsidee der USA - der Gemeinsamkeit?“ Ein Stimmungsbild von Frank Herrmann in derStandard.at (10.11.2024)

Kurzkommentar ethos.a (18.9.2024)t: Der Autor macht schon einleitend deutlich, dass er wenig Sympathie für Donald Trump aufbringt. Aber der Historiker überblickt auch die größeren Zusammenhänge: „er [Trump] traf auf eine Wählerschaft, die das zu einem erstaunlich hohen Anteil attraktiv fand, und auf eine politische Kultur, die sich über Jahrzehnte an Konfrontation, Diffamierung und Skandalisierung gewähnt hatte.“

(Fortsetzung 13.10.2024) – Über die Zukunft der Demokratie in Amerika und die Frage:

Sind die USA noch eine Demokratie?

Das politische System der Vereinigten Staaten hat sich seit den 1980er Jahren von den Ideen der Gründerväter entfernt. Wie das passieren konnte, beschreibt der Historiker und Politologe Stephan Bierling stringent. Er bietet tiefe Einblicke in die tragenden Säulen des Landes: Präsident, Kongress, Gerichte (insbesondere Supreme Court), sowie der Einzelstaaten (Föderalismus).

Wer im Vorfeld der kommenden US-Präsidentschaftswahl die politischen Player und ihre Spielregeln besser verstehen will, muss dieses Buch lesen, auch wenn die Untersuchung des Einflusses von NGOs, Think Tanks, Lobbyisten und der Medien etwas oberflächlich geraten ist und das Spiel der Finanzmagnaten (siehe Freisleben, „Das Amerika Syndikat“) völlig ausgeblendet wird.

Der Untertitel des Buchs, „Das politische System der USA“, enthält einen zweiten Teil: „und die Zukunft der Demokratie“. Hier findet sich keine Antwort auf die Frage: sind die USA noch eine Demokratie? Die Antwort fehlt schon allein deshalb, weil der Autor diese Frage nicht stellt, sondern voraussetzt, dass die Antwort außer Zweifel steht. Im Gegensatz zum Amerika-Experten Bierling, darf ich als Philosoph diese radikale Frage stellen und konfrontiere den Autor mit der These: Amerika ist keine Demokratie mehr, sondern ein Plutokratie (Herrschaft des Geldes).

Zu diesem Aspekt bietet das Buch wertvolle historische Fakten, die von einer einfachen Prämisse getragen sind: „Wahlen sind die Quintessenz einer Demokratie.“ (101)

„Die ganze Lebenskraft der amerikanischen Demokratie zeigt sich in nichts besser, als dass ihre Wähler seit 1788 alle zwei Jahre das Repräsentantenhaus und (seit 1914) ein Drittel des Senats und alle vier Jahre den Präsidenten bestimmen – trotz Bürger- und Weltkriegen, trotz Wirtschaftskrisen und Terroranschlägen.“ (101)

„Die Frage, wer an Wahlen teilnehmen darf, ist fundamental für jede Demokratie. Die Verfassung machte ursprünglich keine Vorgaben und überließ es den Einzelstaaten, die Wahlberechtigten festzulegen. «We the People», wie es in der Präambel einschränkungslos und genderneutral heißt, bedeutete 1788 bei den ersten Präsidentschafts- und Kongresswahlen in den meisten Staaten de facto weiße Männer über 21 Jahre mit Grundbesitz – damals 6% der Bevölkerung.“ (103)

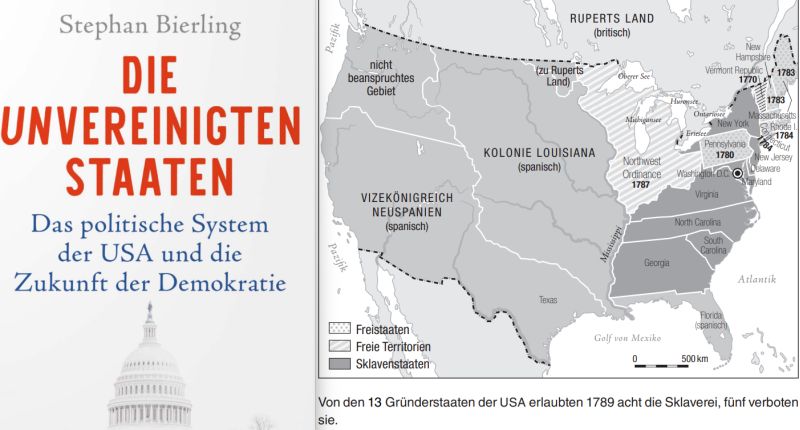

Man muss daran erinnern, dass in Europa zu Zeiten des Heiligen Römischen Reiches Kurfürsten den Kaiser gewählt haben; auch noch im 18. Jahrhundert. Und sogar die Päpste wurden und werden gewählt. Wahlen allein können demnach keine zureichende Bestimmung und auch nicht die "Quintessenz" einer Demokratie sein. In Amerika kam dazu das republikanische Prinzip, in dem Bürger Bürger wählen, sowie eine Verfassung als Grundlage des Staates im Gegensatz zur Willkür absoluter Herrscher oder unfehlbarer Päpste. Dass bei den ersten amerikanischen Wahlen nur weiße, wohlhabende Männer aktives und passives Wahlrecht hatten, ist für die erste Demokratie der Neuzeit kein Mangel, sondern ein essenzieller Unterschied und Fortschritt zu den europäischen Monarchien: immerhin wählten 6% der Bürger einen Präsidenten aus dem Volk und nicht sieben Kurfürsten einen Kaiser. Bleibt als Treppenwitz der Demokratie-Geschichte, dass diese Regierungsform – so wie die Demokratien der Antike – auch in den USA die Sklaverei als Starthilfe benötigte. „Von 13 Gründerstaaten der USA erlaubten 1789 acht die Sklaverei, fünf verboten sie.“ (26)

Das Wahlrecht wurde laufend erweitert (Frauen erhielten in Wyoming bereits 1869 das Wahlrecht, auf nationaler Ebene wurde es 1920 durchgesetzt), doch: „Keine andere Demokratie hat so drakonische Gesetze zum Ausschluss von Wählern wie die amerikanische.“ (105) Dazu kommt das Prinzip „The Winner takes it all“, das dazu führt, dass ein Kandidat, der die Mehrheit der Wähler hat, nicht automatisch die Mehrheit der Wahlmänner gewinnt. So erhielt Hillary Clinton 2016 mit 65,8 Millionen Wählern nur 227 Wahlleute, während Trump mit 62,9 Millionen Stimmen 304 Wahlleute abräumen konnte. Am Rande bemerkt: rund 129 von 333 Millionen US-Bürgern (weniger als 40 Prozent) hatten damals eine gültige Stimme, obwohl insgesamt 168 Millionen Wähler registriert waren und rund 200 Millionen grundsätzlich wahlberechtigt wären. Dass sich Staatsbürger in den USA erst registrieren müssen, um immer wieder ihr Wahlrecht zu erwerben, ist eine weitere amerikanische Besonderheit, die man unmöglich zum "Demorkatie-Standard" erklären kann.

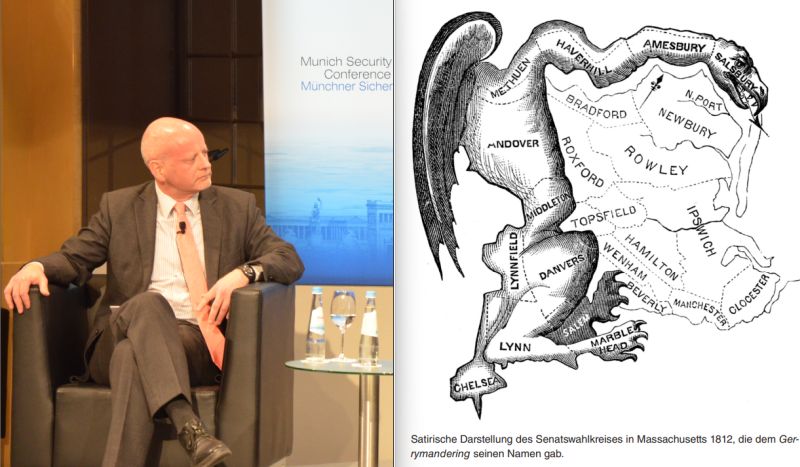

Das Klischee, dass die ländlichen Gebiete republikanisch wählen und die großen Städte demokratisch, stimmt mit der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte überein. Dieser Trend verschärft sich durch ständige Veränderung der Wahlkreise zugunsten der Mehrheitsfraktionen in den Bundesstaaten. Möglich wird das durch „Gerrymandering“, das zurück geht auf den Gouverneur Elbridge Gerry von Massachusetts, der bereits 1812 „ein Gesetz unterzeichnete, das die Wahlkreise für den Staatssenat aufgrund parteilicher Kalküle zuschnitt.“ (186) Gerrys Wahlkreis überzeichnete ein Karikaturist seiner Zeit als Salamander – daraus entstand das Kofferwort „Gerrymander“. Die Praxis ist aber alles andere als lustig, sondern mit Prinzipien allgemeiner, freier Wahlen unvereinbar.

[UPDATE 22.8.2025: „Das kalifornische Parlament hat am Donnerstag eine Neuordnung der Wahlkreise gebilligt, die den Demokraten fünf zusätzliche Sitze im US-Kongress verschaffen soll. Die Demokraten sprechen von einer „Notfallstrategie“. Denn damit reagieren sie auf einen ähnlichen neuen Zuschnitt der Wahlkreise, genannt „Gerrymandering“, im Bundesstaat Texas“, berichtet ORF.at (22.8.25)

Update 14.12.2025 - Trotz immensen Drucks von Trump haben sich die Republikaner aus dem Bundesstaat Indiana geweigert, ihrer Partei in Washington durch gerrymandering dabei zu helfen, bei den Zwischenwahlen im Kongress im Herbst 2026 die Mehrheit zu behalten. Trump und das Partei-Establishment in der Hauptstadt verlangten, dass Indiana seine Wahlkreise zu Ungunsten der einzigen beiden Demokraten neu zuschneide. „Trump-Strategen haben bereits im Sommer angefangen, sich zusätzliche Parlamentssitze durch Verschiebung der Wahlkreise zu verschaffen, bevor im November 2026 alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben werden. In Texas, North Carolina und zwei anderen Bundesstaaten hat das geklappt. (Quelle: Dirk Hautkapp in Kurier.at 14.12.2025)

Da die einzelnen Staaten in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker eingefärbt wurden (rot steht für die Republikaner, blau für die Demokraten), werden bei den Präsidentschaftswahlen immer weniger „Swingstaaten“ zum Zünglein an der Waage. Für neue Parteien ist auch im Kongress wenig Platz: „Die Wahlergebnisse von Drittparteien liegen meist bei weniger als 1%.“ (125) Dazu kommt: „Wahlkämpfe sind enorm teuer in den USA, und ihre Kosten wachsen exponentiell.“ (130)

Interessantes Detail: die Präsidentschaftskandidaten können auch öffentliche Wahlkampfmittel erhalten. „Bis 2008 akzeptierten alle Kandidaten der Republikaner und Demokraten diese Form der Unterstützung für den Hauptwahlkampf. Sie lag damals bei 84 Millionen Dollar pro Bewerber. Dann sammelte Barack Obama jedoch so große Summen an Spenden ein, dass er als erster Kandidat auf Staatsgeld verzichtete, weil er sich keinen Auflagen unterwerfen wollte. […] Seither nahm kein Präsidentschaftsbewerber einer großen Partei mehr staatliche Unterstützung an.“ (131) Zusätzliche Mittel fließen über PACs (Political Action Committees) und "Super-PACs", die unlimitiert Geld sammeln und ausgeben können, in den Wahlkampf. "2019/2020 verschlangen Vor- und Hauptwahlen für die Präsidentschaft 5,7 Milliarden Dollar, für den Kongress 8,7." (132) Woher Obama und sein Team diese Mittel erhielten, dieser Frage ist Bierling nicht nachgegangen. Die Antwort darauf findet man bei Michael Hudson, "Der Sektor".

[UPDATE 21.10.2024: "Laut US-Wahlkommission (FEC), die die Wahlkampffinanzierung reguliert, sammelten die Demokraten bis dato offiziell seit 1. Jänner 2021 rund 1,4 Milliarden US-Dollar (1,3 Mrd. Euro), die Republikaner 553 Mio. US-Dollar (507 Mio. Euro) an Spenden. Doch diese Angaben beinhalten keine externen Gelder, die wesentlich komplizierter zu beziffern sind und weitere Spenden einbeziehen, etwa Ausgaben von Einzelpersonen und Unternehmen", berichtet ORF.at.]

Nach klassischer Definition von Demokratie liegt ihr Wesen in der Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative, die unabhängig von einander agieren und sich gegenseitig kontrollieren. Nach Karl Popper ("Die offene Gesellschaft und ihre Feinde") kann man das Prinzip der Offenheit als wesentliches Demokratie-Element ergänzen.

„Kaum etwas fürchteten die Gründerväter mehr als einen übermächtigen Chef der Exekutive. […] Mit FDR [Franklin D. Roosevelt] beginnt die «moderne Präsidentschaft», in der das Weiße Haus seine Zuständigkeiten in der Innen-, aber vor allem in der Außenpolitik massiv ausweitete, die Initiative im Gesetzgebungsprozess übernahm und einen eigenen Apparat unabhängig von den Ministerien aufbaute.“ (139) Das gipfelt in der Position Barack Obamas „Wann und wo immer ich also Schritte ohne Gesetzgebung unternehmen kann, um die Chancen für mehr amerikanische Familien zu verbessern, werde ich das auch tun.» Sein Nachfolger Donald Trump behauptete sogar, Artikel II gebe ihm «das Recht, als Präsident zu tun, was ich will.» (139)

„Alle Präsidenten betonten ihr executive privilege, also das Recht, bestimmte Informationen vor den anderen Regierungsgewalten und der Öffentlichkeit zurückzuhalten. […] Obwohl die legislative Kompetenz beim Kongress liegt, ist der Präsident durch die Gewaltenverschränkung vielfältig in sie eingebunden.“ (149) Man könnte die „Gewaltenverschränkung“ auch als politischen Filz bezeichnen. Intransparenz und Filz sind aber keine „Privilegien“ des Präsidenten, der Kongress verwirklicht diese politische Praxis auf seine Weise.

„Das Neuzuschneiden der Wahlkreise (redistricting) für das Repärsentantenhaus erfolgt alle zehn Jahre nach dem Zensus. Dabei müssen meist beide Kammern des Staatskongresses sowie der Gouverneur zustimmen. In Zeiten parteipolitischer Polarisierung funktioniert dies nur, wenn Demokraten oder Republikaner alle drei Institutionen kontrollieren. Dann kann eine Partei das entsprechende Gesetz über den Wahlkreiszuschnitt im Parlament verabschieden und hat kein Veto des Gouverneurs zu fürchten. Man nennt diese Konstellation in Anlehnung an eine Dreierwette bei Pferderennen ein Trifecta; […] Nachdem die Zahl von Trifectas von den frühen 1980er Jahren bis 2008 um die 20 geschwankt hatte, verdoppelte sie sich seither. […] Durch den Boom von Trifectas wuchsen die Möglichkeiten für Gerrymandering.“

„Bis in die 1990er Jahre waren Fraktions- oder Parteidisziplin bei Abstimmungen im Kongress so gut wie unbekannt. Zwar versuchten Präsidenten, Sprecher und Mehrheitsführer ihre Fraktionen zu geschlossenem Vorgehen zu bewegen, aber meist erfolglos. Dies änderte sich mit der ideologischen Selbstsortierung der Parteien, ihrer Abgeordneten und ihrer Wähler.“ (210)

Die Gesetzgebung selbst beginnt bei der „bill“ (Gesetzesvorlage, die jeder Abgeordnete in seiner Kammer einreichen kann. „Pro zweijähriger Legislaturperiode wird auf diesem Weg eine fünfstellige Zahl von bills und Resolutionen in beide Kammern eingebracht. Im 117. Kongress von 2021 bis 2023 waren es 17.812. Die meisten davon sind symbolische Resolutionen, die der Wählerbindung dienen und keine Rechtskraft erlangen. So initiierten die Senatoren Kaliforniens im Februar 2022 eine Resolution, mit der sie dem Football-Team Los Angeles Rams zum Super-Bowl-Sieg gratulierten. Die Kammer stimmte zu.“ (203 f)

Gesetzgebung als Show für die Fans zuhause! Damit sind Kosten verbunden, insbesondere Personalkosten. So ist es kein Wunder, dass selbst im angeblich liberalen, staatsfeindlichen Amerika der Beamtenstaat floriert. 10.000 Mitarbeiter im Repräsentantenhaus und 6.000 im Senat sind nur ein kleiner Teil von 2,9 Millionen Bundesbeamten. „Weitere 20 Millionen Beamte in Einzelstaaten und Kommunen unterrichten Schüler und Studenten, kümmern sich um die öffentliche Sicherheit und Gesundheitsversorgung, halten Straßen in Schuss und öffentlichen Nahverkehr am Laufen, inspizieren Restaurants auf Sauberkeit oder geben Führerscheine aus. 2019 arbeiteten 15% aller Beschäftigten in den USA im öffentlichen Sektor – im Durchschnitt der hochentwickelten OECD-Staaten waren es 19%, in Deutschland 11.“ (166)

Teil des Filzes („Gewaltenverschränkung“) ist auch die Judikatur, die damit beginnt, dass Richter politische besetzt werden und entsprechend entscheiden: „.Nur so ist zu erklären, dass der Supreme Court 2022 das Recht auf Abtreibung annullierte und die Waffengesetze liberalisierte, obwohl die überwiegende Mehrheit der Amerikaner sich dagegen aussprach.“ (224)

„Der Supreme Court ist in den vergangenen Jahren nicht nur konservativer geworden, sondern hat auch seine Macht gegenüber Behörden, Kongress, Einzelstaaten und den Bürgern ausgebaut.“ (234)

Im Schlusskapitel „Todeskampf oder Neubelebung: Die Zukunft der Demokratie in Amerika“ bringt Bierling seine Betrachtungen auf den Punkt: „Die parteipolitische Polarisierung ist das zentrale Problem für die Funktionstüchtigkeit des amerikanischen Staatswesens, mehr noch, sie ist eine Bedrohung der Demokratie an sich. Stehen sich Parteien konfrontativ gegenüber, wäre das auch für ein parlamentarisches Regierungssystem eine große Herausforderung, aber für ein präsidentielles ist das eine existenzielle. [...]

Da diese Spaltung nicht mit Trump begann, sondern ihre Wurzeln ein halbes Jahrhundert zurückreichen, dürfte sie auch nicht mit seinem Ausscheiden aus der Politik enden – obwohl es zweifellos hilfreich wäre. Denn die Kluft zwischen Demokraten und Republikanern wird vertieft von «Polarisierungsunternehmern» (Steffen Mau) in Parteien, Gesellschaft, Interessengruppen, Think Tanks, Universitäten, Talkradio, Fernsehsendern und Sozialen Medien mit ihren auf Empörung und Echokammern gepolten Algorithmen. Motivation und Lohn für diese Kulturkrieger sind hyperloyale Wähler, Spenden für Wahlkämpfe und Lobbys sowie Werbeeinnahmen durch hohe Einschaltquoten und Klickzahlen, und, wie stets in der Politik, Macht. Nach mehr als drei Dekaden hetzerischen Dauerfeuers hat sich die Polarisierung in Gesellschaft sowie Institutionen und Prozesse des Regierungssystems eingebrannt.“ (260 f)

Resümee: „Weder eine Änderung der Verfassung noch eine von Gesetzen und Regeln ist ein vielversprechender Weg, die Demokratiedefizite und insbesondere die Spaltung der Nation zu überwinden.“ (269) Das klingt nach einem Todesurteil der Demokratie in Amerika, überzeugende Beispiele einer „Neubelebung“ kann Bierling nicht bringen.

Der Salamander als Symbol für Gerrymandering erinnert an den „Drachen“, den der russische Regimekritiker Michail Codorkowski töten will. Zumindest ruft er dazu auf. Die Revolution, die er in seinem Buch „Wie man einen Drachen tötet“ fordert, ist keine Revolte zur Vernichtung einiger weniger Anführer des Systems, sondern eine radikale Veränderung des Systems selbst: "Bei genauem Hinsehen handelt es sich bei dem Drachen gar nicht um eine bösartige Persönlichkeit, sondern um eine Allegorie des Staates. Eines Staates, bei dem drei Köpfe – Legislative, Exekutive und Judikative – fest am fetten, korrupten Rumpf des allmächtigen bürokratischen Apparats sitzen, der dank der Einigkeit seiner Köpfe die zersplitterte Gesellschaft drangsalieren kann." Ein Urteil, das auch auf das Regierungssystem der USA zutrifft.

Aus philosophischer Sicht ist das amerikanische Regierungssystem keine Demokratie mehr, doch der Politologe Bierling sieht lediglich „Demokratiedefizite“, obwohl allgegenwärtige Gewaltenverschränkung die von den Verfassungsgebern beabsichtigte Gewaltenteilung überwuchert. Wie auch immer das Urteil über die amerikanische Demokratie ausfällt, der Autor der „Unvereinigten Staaten“ liefert jedenfalls hunderte Quellen zur Vertiefung und Beurteilung dieser Frage. SAPERE AUDE!

Michael Hudson, „Der Sektor“

Erschienen 2016 (im englischen Original: „Killing the Host. How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy“, 2015)

„Die Geschenke an die Wall Street nach der Krise von 2008 – bei denen die hochverschuldeten Hauseigentümer leer ausgingen – waren kein Unfall. Sie waren eine ganz bewusst politische Entscheidung. Später, als sich herausstellte, dass die breite Bevölkerung schwere finanzielle Verluste erlitten hatte, während die Banken für das Eine Prozent riesige Gewinnen einfuhren, vergossen die Politiker ein paar Krokodilstränen. Doch es war genau dieser den Finanzinsidern und dem Einen Prozent aus den Rettungsaktionen erwachsende Vorteil, der die Rettung aus der Sicht der Wall Street zu einer so erfolgreichen politischen Machtübernahme werden ließ.“ (297)

Obamas Finanzminister Tim Geithner, eingesetzt direkt von der Wall Street, hatte die Chuzpe, Millionen von Hausbesitzern zu erklären: „Wir haben es nicht für die Banken getan, sondern um das amerikanische Volk vor möglichen Bankenzusammenbrüchen zu schützen.“ (298)

„Auch Obama machte sich die Politik der Geldgeschenke an die Banken sehr schnell zu eigen, indem er Larry Summers [Finanzminister unter Clinton] zu seinem nationalen Wirtschaftsberater ernannte und Geithner auf den Posten des Finanzministers berief, den dieser von Paulson [Henry (Hank) Paulson] übernahm. Damit waren Summers und Geithner optimal positioniert, um alle Versuche abzuwehren, die innerhalb der Demokratischen Partei zu einer Entmachtung des dominierenden ‚Rubinomis‘-Flügels – der Anhänger Robert Rubins – hätten führen können. Rubin war schließlich einer der wichtigsten frühen Förderer Obamas gewesen.“ (299)

Robert Rubin, 1995-1999 Finanzminister unter Clinton, „verließ das Kabinett von Bill Clinton, um 1999 Präsident der Citigroup zu werden, und erhielt in seiner Amtszeit in den folgenden zehn Jahren über 120 Millionen Dollar an Ausgleichszahlungen. [...er] grub das Loch, in dem die Citigroup schließlich versank. Aber sein Einfluss führte dazu, dass die US-Regierung 45 Milliarden Dollar in das Eigenkapital der Citigroup pumpte und 300 Milliarden Dollar an Vermögensschutzgarantien bereitstellte, während die Federal Reserve [Fed, die US-Zentralbank] noch einmal über 2 Billionen Dollar an staatlichen Darlehen zuschoss, um das sinkende Wrack zu retten.“ (154)

Zwar gab es von demokratischen Abgeordneten immer wieder Kritik an der Bevorzugung der Banker, deren selbst produzierte Ramschpapiere von der Regierung aufgekauft wurden, während Millionen von Hausbesitzern keinen Cent von diesem Geld gesehen haben, stattdessen aber enteignet wurden. Die Kritik dieser Abgeordneten „blieb jedoch wirkungslos und wurde anscheinend hauptsächlich zu dem Zweck ausgesprochen, die Wut der Wähler gegen das Rettungspaket zu besänftigen. Nachdem Obama erst einmal sein Amt angetreten hatte, waren von den Demokraten im Kongress keine solchen Töne mehr zu hören – und ebenso wenig von den Regierungsbehörden, die mit dem Finanzsektor befasst waren. Diese waren nunmehr mit Beamten bestückt worden, die für die Wall Street und gegen Regulierung eingestellt waren.“ (302)

Barack Obama hat in seinen Memoiren „A Promised Land“ seinem Sündenfall – den Bruch seiner Wahl-Versprechungen, sich für die Hausbesitzer einzusetzen – ein ganzes Kapitel mit dem bezeichnenden Titel „Renegade“ gewidmet. (Die deutschen Übersetzer fanden die Selbstbezichtigung als „Renegat“, „Abtrünniger“, eine Person, die ihre bisherigen politischen oder religiösen Überzeugungen verraten hat, offenbar so krass, dass sie die Fakten verschleiernd den Begriff unübersetzt ließen.) Ein Kapitel, das weniger als Entschuldigung, sondern mehr als Ausrede der angeblichen Alternativlosigkeit dient. („Excuse“ auf Deutsch bedeutet sowohl „Entschuldigung“ als auch „Ausrede“.)

Fünf Jahre nach Hudson bestätigt Obama fast wörtlich dessen Ausführungen (Obamas Memoiren sind 2020 erschienen): For Treasury secretary, it came down to two candidates: Larry Summers [...] and Tim Geithner [...] In the end, I decided to hire both men - Larry to help figure out what the hell to do (and not do); Timm to organize and steer our response. To make it work, I had to sell Larry on serving not as Treasury secretary but rahter as director of the National Economic Counci (NEC), which, despite being the White House's top economic job was considered less prestigious.

Mehr dazu: Barack Obama, A Promised Land.