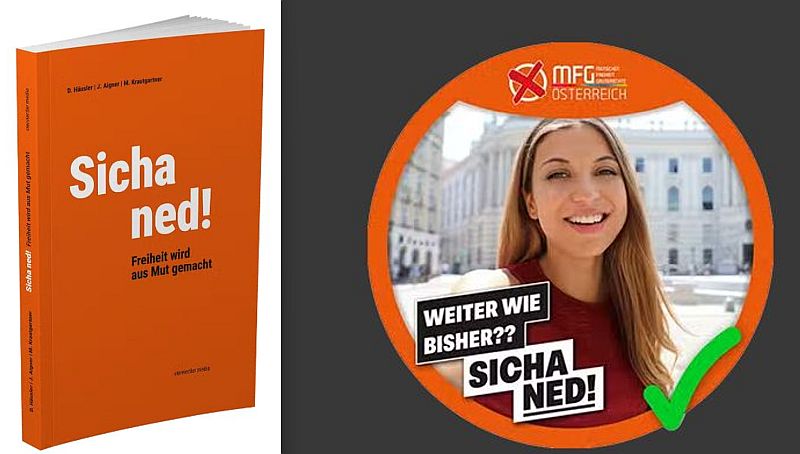

Sicha ned! Freiheit wird aus Mut gemacht

Sicha kein Propaganda-Schinken.

Sicha keine Jubelbroschüre aus dem Politparadies Österreich.

Sicha keine Abrechnung beleidigter Leberwürste.

Sicha ned!

Die Autoren Dagmar Häusler, Joachim Aigner und Manuel Krautgartner stehen als Abgeordnete zum OÖ Landtag oft allein gegen Routine, Schönfärberei und Fake News.

Ihr Credo: Wahrheit ist wieder gefragt, aber sie ist und bleibt unbequem.

Sie haben in der Coronakrise den Mut zu Widerstand und Alleinstellung gefunden und damit buchstäblich über Nacht einen fulminanten Wahlerfolg für die MFG erzielt. Sie führen die MFG in die Zukunft, legen mit diesem Buch eine Heldengeschichte zum Mitmachen vor und beschreiben die Grundsätze und Beweggründe, warum es sich lohnt, für Menschen, Freiheit und Grundrechte aktiv zu werden:

Dagmar Häusler, BSc.: Biomedizinische Analytikerin, Abgeordnete zum OÖ Landtag, MFG-Sprecherin für Gesundheit und Familie

Joachim Aigner: Steuerberater, Abgeordneter zum OÖ Landtag, Bundes- und Landesparteiobmann der MFG

Manuel Krautgartner: Personal Coach, Abgeordneter zum OÖ Landtag, Klubobmann der MFG Oberösterreich

KOMMENTAR von HTH, 21.4.25 / Rezension / Reflexionen / Kritik

Es ist erfreulich, wenn die Vorsitzenden einer Partei darüber reflektieren, wie sie ihre tagespolitischen Aktivitäten in einem größeren sozialen, wirtschaftlichen und weltpolitischen Rahmen einordnen sollen. Und es ist Ausdruck von Transparenz, diese Gedanken zu publizieren. Darin liegt die Stärke des Buches „Sicha ned! - gleichzeitig aber auch seine Schwäche, denn: die eigene, abwechslungsreiche MFG-Geschichte wird weitgehend ausgeblendet.

Mehrere rote Fäden ziehen sich durch das Buch: Populismus, Massen(bildung), Verschwörungstheorien, Corona-P(l)andemie, Demokratie (innere und äußere), Sozialgeografie, Selbstwirksamkeit (vs. Normopathie), Sprache (insbesondere Gender), Aufklärung, Mut und nicht zuletzt Freiheit (vs. Neoliberalismus).

Das in Sachbüchern heute übliche Genderstatement fällt kurz und klar aus: „Sprache macht Politik. Gendern ist Ideologie.“ Eher glattgebügelt (wie von KI formuliert) klingt dagegen der Absatz: „Sprache ist Macht und wer den Umgang mit ihr versteht, kann viel Gutes bewirken oder viel Schaden herbeireden. Es fehlt den meisten Politikern die Fähigkeit, die Sprache, die sie sprechen, zu beherrschen und klar einzusetzen. Statt eine klare Sprache zu wählen, werden Floskeln, nichts aussagende Sprachwendungen und Füllwörter verwendet.“ (102) Ein Statement, das auch auf sich selbst angewendet gilt.

Auch die Überschrift „Wie Sprache die Freiheit ins Gerede bringt“, weckt Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Statt zahlreicher Allgemeinplätze hätte man exemplarisch aufzeigen können, wann und wie der Begriff "Querdenker" zum Schimpfwort für Corona-Kritiker, zuletzt sogar zum Killerbegriff gegen jede Form von Kritiker geworden ist. Der Begriff war vor Ausbruch der Corona-Herrschaft so populär und so tief im Mainstream verankert, dass man sich als wirklich kritischer Mensch sogar davon distanzieren musste, als Medienstars wie Thomas Gottschalk mit dem „Querdenker-Award“ ausgezeichnet wurden.

Zum Thema Populismus wird im Prolog angemerkt, dass jede demokratische Partei (griech. demos = Volk) ihrem Wesen nach populistisch (lat. populus = Volk) ist – das ist lediglich eine Tautologie. Seine Problematik entfaltet der Begriff, seit er von Altparteien diskreditiert wurde und unterstellt wird, dass Populisten, dem Volk nach dem Munde reden um dasselbe zu manipulieren. Man könnte den Populisten aber auch zugestehen, dass sie den Willen des Volkes besser verstehen, als andere Politiker, die lediglich dem Interesse der eigenen Partei (das dem Wesen nach immer partiell ist) dienen.

Man kann darüber diskutieren, ob es einen „Willen des Volkes“ überhaupt gibt, und wenn, wie man diesen feststellen könne. Wahlen allein sind dafür nach den Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte unzureichend, eine antiquierte Methode angesichts der Möglichkeiten, die Internet 4.0 bietet. (Chancen, denen sich die Politik weltweit verweigert, während google, twitter, amazon & Co, sowie alle Privatbanken die Menschen bereits stärker kontrollieren, als sich Orwell in seinem Roman „1984“ ausmalen konnte.) Man sollte jedoch nicht in die Falle tappen und Stehsätze übernehmen, wie: „Ein Populist reduziert die Komplexität von Problemen und unserer Gesellschaft oft völlig unangemessen auf Schlagworte und einfachste Formeln. Und er tut dabei so, als ob er dabei ganz allein für das ganze Volk spreche.“ (73)

Natürlich sind im Spannungsfeld von Populismus und Manipulation der Massen zweifelhafte Führer im Auge zu behalten. Sebastian Kurz könnte in diesem Sinne als Populist bezeichnet werden. Doch man darf nicht übersehen, dass die Altparteien seit Beginn dieses Jahrhunderts nur noch Anti-Führer in Spitzenpositionen gebracht haben; Parteisoldaten, die nach zwei bis drei Jahrzehnten Mitläufertum nichts anderes gelernt haben, als Parteiinteressen zu vertreten um die im 20. Jahrhundert erworbenen Parteipfründe zu verteidigen und auszubauen. Der „heilige Sebastian“ unterscheidet sich von diesem Typus nur im Tempo, in dem er nach oben gehievt wurde (so lange er der ÖVP Stimmen = Pfründe und zusätzliche Parteienförderung brachte), nicht in seinen „Führungsqualitäten“. Kurz hat, so wie alle Anti-Führer dieses Jahrhunderts, nichts anderes gelernt als Parteipolitik und Agenda Setting. Nur eine Disziplin beherrschte er besser als alle anderen vor, nach und neben ihm: Mobbing.

Zu Jahresbeginn öffnete sich die Chance für den „Populisten“ Herbert Kickl „Volkskanzler“ zu werden. Nach seinem Scheitern, genauer gesagt: nachdem ihn die ÖVP ausgebremst hatte, haben viele politisch interessierte Menschen angemerkt, mit Christian Stocker käme ein Kanzler, der „nicht gewählt“ worden sei. Diese Aussage setzt voraus, dass die stärkste Partei bzw. ihr Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl automatisch den Kanzler stellen müsse. Diese gängige Meinung (unterstützt von suggestiven Meinungsumfragen nach der „Kanzlerwahl“), entspricht zwar der Realverfassung, aber nicht im geringsten der Verfassung (B-VG). Fakt ist:

1. Es gab noch nie einen gewählten Kanzler in Österreich, weil die Verfassung eine Kanzler-Wahl nicht vorsieht.

2. Es besteht laut Verfassung kein kausaler Zusammenhang zwischen Nationalratswahl (es werden ausschließlich die Parteien und ihre Abgeordneten zum Parlaments gewählt) und Regierungsbildung!

3. Es gibt in unserer Verfassung, die kasuistisch in vielen Punkten ausufert, keinen einzigen Artikel zur Klärung der Modalitäten, wie eine Bundesregierung zu bilden ist.

Dies ist einer der systemischen Mängel unserer Verfassung, der zwangsweise zu systemischen Mängeln unserer Demokratie geführt hat. Die Autoren von „Sicha ned!“ haben herausgearbeitet, dass der Verlust der Gewaltenteilung die Demokratie in Österreich beschädigt hat. Sie haben auch an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass die Grundrechte über den Parteiinteressen und über den angeblich wissenschaftlichen Expertenmeinungen stehen müssen. Wie Gewaltenteilung, Grundrechte und unsere Verfassung zusammen hängen, welche Stärken und Schwächen unsere Verfassung hat, dieses Kapitel fehlt aber vollständig.

„Demokratie beginnt immer bei uns selbst und bei der Erfahrung, dass unsere Selbstwirksamkeit viel stärkeren Einfluss hat, als wir glauben.“ (98) Der Begriff „Selbstwirksamkeit“ geht auf den kanadischen Psychologen Albert Bandura zurück. Er deckt sich weitgehend mit dem Begriff der Eigenverantwortung und grenzt sich gleichzeitig vom Modebegriff der Selbstverwirklichung ab. Es ist selbstverständlich, dass eine Demokratie nur mit verantwortungsbewussten, aufgeklärten Menschen realisiert werden kann. Doch in der Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Demokratie neigt die Schlagseite zu stark auf die Innerlichkeit:

„Wir [Anm: die MFG-Gründer und -Mitglieder] haben by doing die fast magischen Kräfte jener Selbstwirksamkeit erkannt, die die Menschen freisetzen, wenn sie aktiv werden, sich für ihre Sache stark machen können und auch gehört werden. Uns ist dabei klar geworden: In Zeiten des Wandels und der Unsicherheit sind die Menschen mehr denn je auf ein intaktes und wachsendes Selbstvertrauen angewiesen.“ (110)

Ich gehe davon aus, dass die Autoren zustimmen, Selbstwirksamkeit als „Mut zur Tat“ zu interpretieren, und Selbstverwirklichung als „Rückzug in die Innerlichkeit“. Man muss sicher oft auch in den eigenen vier Wänden, im Familien- und Freundeskreis, Selbstwirksamkeit entwickeln. Doch jegliche „innere Demokratie“ muss verkümmern, wenn die „äußere Demokratie“ – so wie derzeit in Österreich – ein undurchlässiger Betonbunker ist, in dem sich die Altparteien einzementiert haben. Jede innere Demokratie muss verkümmern, wenn die Herrschaften des Parteien- und Staatsapparates eine Demokratie praktizieren, die man nur noch als DDR 4.0 bezeichnen kann.

Eine tiefgehende Analyse des Status quo unserer äußeren Demokratie und ihrer Grundlagen muss logischer Weise zur Untersuchung der Stärken und Schwächen unserer Verfassung führen. Diese Untersuchung fehlt in „Sicha ned!“ Der Anfang dazu wurde jedoch schon anlässlich des 100-Jahr-Jubliäums unserer Verfassung gemacht, mit dem Buch „Baustelle Parlament. Warum die österreichische Verfassung für das 21. Jahrhundert nicht geeignet ist.“ MFG könnte in Ergänzung zu beiden Büchern und zur Förderung der Selbstwirksamkeit der Österreicher einen Diskursraum schaffen, wo Auswege aus selbst verschuldeten Unmündigkeit (mangelhafte innere Demokratie), sowie Auswege aus dem Bunker der Altparteien (Einschränkungen der äußeren Demokratie) analysiert und aufgezeigt werden.

Resümee: Abgesehen von den persönlichen Mut-Bekenntnissen der Autoren des Buches wurde die spannende, aber auch konfliktbeladene Geschichte der MFG ausgeblendet. Eine Geschichte, die mit ziemlich autoritären Parteistatuten begann (wenige ordentliche Mitglieder, die alles entscheiden, viele außerordentliche Mitglieder, die nur Beiträge zahlen dürfen), was im Kampf mehrerer „Alphatiere“ zwangsweise zu Abspaltungen geführt hat. Eine Geschichte, die zeigt, wie schnell Erfolg den Gründern zu Kopf steigt und zu überzogenen Erwartungen verführt; man erinnere an die Ansage 2022: „Wir nehmen an allen Wahlen teil“ und die darauf folgenden Desaster. Auch bei den Nationalratswahlen 2024 blieb die MFG weit unter ihren Erwartungen.

Der bleibende Erfolg der kurzen MFG-Geschichte: nach dem Sieg der OÖ Landtagsmandate lenkten die Massenmedien sofort ein und reduzierten ihre Diffamierungen von Corona-Kritikern. Die Hofberichterstatter sind naturgemäß allen gesonnen, die in der Sonne stehen (wenn auch nicht am Kaiser-, sondern nur an einem Fürstenhof). Eine der elementaren, genauer gesagt primitivsten Medienregeln lautet: es zählt nie der Inhalt, den eine Person vorbringt, sondern nur ihre Position die sie einnimmt, und sei es auch nur ein Sitz in der letzten Reihe einer staatstragenden Institution. So wurde auch die MFG kurzfrsitig hofiert, was dazu führte, dass sie (in Zeiten starker, interner Turbulenzen) sogar einen eigenen Präsidentschaftskandidaten nominierte, statt eine starke Persönlichkeit der Zivilgesellschaft bei ihrer Kandidatur zu unterstützen. Aber dazu fehlte – siehe Parteistatuten – die Offenheit. Offenheit ist ein Grundwert, der im vorliegenden Buch fehlt, so wie Karl Popper und sein Standardwerk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“.

Es bleibt die Hoffnung, dass auf „Sicha ned!“ ein weiteres Buch folgt, in dem die MFG ihre eigene Geschichte aufarbeitet; nicht nur als Alternative zu den Altparteien, sondern auch als Mitbewerber oder Partner hunderter Kleinparteien. Mit Offenheit im Programm und Öffnung der Partei für Kooperationen mit weiteren Kleinparteien und Bürgerbewegungen könnte die MFG ihr Image als „Worst Case“ (das primär Brunner + Beneder zu verantworten haben) in ein „Best Practice“ Projekt transformieren. Das neue Führungsteam Häusler/Aigner/Krautgartner könnte das schaffen. Das Buch dazu könnte den Titel tragen: „Ned scho wieda! Offenheit, die einzige Alternative zur geschlossenen Anstalt.“

Zitate und weiterführende Lektüre

Die Autoren von „Sicha ned!“ zitieren zahlreiche Werke von Politologen, Psychologen, Soziologen und sogar Sozialgeographen – einer Disziplin, die der ethos-Chefredakteur zuvor nicht kannte. Zahlreiche Bücher, die in „Sicha ned“ zitiert werden, hat ethos.at exzerpiert bzw. rezensiert. Hier eine kleine Auswahl von Zitaten, sowie Beiträge und Verlinkungen auf ethos.at

+ „Jede Situation ist ein Ruf, auf den wir zu horchen, dem wir zu gehorchen haben.“ Viktor Frankl. + + Im Unterschied zur Psychoanalyse in der Tradition Sigmund Freuds, die aufspürt was der Patient verdrängt hat, also in die Vergangenheit gerichtet ist, hilft die Logotherapie dem Menschen den Blick auf seine eigene Zukunft zu lenken. Logotherapie ist in der Tradition Sokrates' Geburtshelferin. Im Gegensatz zur Psychoanalyse, die reduktionistisch auf den Sexualtrieb fixiert ist, ergründet die Existenzanalyse das Ganze des menschlichen Seins. (Viktor Frankl, Zeiten der Entscheidung)

+ „Die Verbrechen der Masse sind in der Regel die Folge einer starken Suggestion, und die einzelnen, die daran teilnahmen, sind hinterher davon überzeugt, einer Pflicht gehorcht zu habe. Das ist beim gewöhnlichen Verbrecher durchaus nicht der Fall.“ Gustave le Bon + + Auch Sigmund Freud setzt sich intensiv mit dem Buch „Psychologie der Massen“ von Gustave Le Bon, das 1895 in Paris erschienen ist, auseinander: "Es gibt Ideen und Gefühle, die nur bei den zu Massen verbundenen Individuen auftreten oder sich in Handlungen umsetzen. Die psychologische Masse ist ein provisorisches Wesen, das aus heterogenen Elementen besteht, die für einen Augenblick sich miteinander verbunden haben, genauso wie die Zellen des Organismus durch ihre Vereinigung ein neues Wesen mit ganz anderen Eigenschaften als denen der einzelnen Zellen bilden". Dieser "Organismus" hat auch "eine Kollektivseele", deren Eigenschaften jedoch "denen des isolierten Individuums völlig entgegengesetzt sind." Diese Eigenschaft nennt Le Bon "Suggestibilität", die dazu führt, dass Gefühle in der Menge ansteckend wirken und die Masse in einen Zustand der Hypnose versetzen. (Sigmund Freud: Massenpsychologie und Ich-Analyse).

+ „Was meine Mitbürger gut nennen, halte ich in meinem innersten zum größten Teil für schlecht, und wenn ich irgendetwas bereue, so ist es höchstwahrscheinlich mein gutes Betragen. Welcher Dämon hat mich besessen, dass ich so brav gehorche?“ Henry David Thoreau + + Mit der Streitschrift "Vom Ungehorsam gegen den Staat" hat der amerikanische Philosoph Henry David Thoreau (1817-1862) begründet, warum er keine "Kopfsteuer" mehr begleichen werde. Diese Argumente sind auch heute, 170 Jahre nach Thoreaus Steuerboykott, noch gültig. (Politischer Widerstand: Steuerstreik)

+ „Ich fühle mich nicht schuldig, habe daher nichts zu bereuen. Wenn ich bestraft werde, so werde ich meine Strafe als Opfer für die gute Sache annehmen.“ Vaclav Havel + + Kurz vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, publizierte der Rowohlt Verlag die Denkschrift des tschechischen Dichters Václav Havel unter dem Titel „Versuch in der Wahrheit zu leben“. Der Titel bezieht sich auf das Leitmotiv dieses Buches, das aus der langjährigen Erfahrung des Autors mit einem „Leben in der Lüge“ resultiert. Der Originaltitel von Havels Essay, der bereits 1978 erschienen ist, lautet übrigens „Moc bezmocnych“ was wörtlich übersetzt „Die Macht der Machtlosen“ heißt. (Vaclav Havel, Versuch, in der Wahrheit zu leben.)

+ „Das größte Hindernis einer neuen Aufklärung ist, dass sie sich selbst oft unbeliebt macht.“ Philipp Blom + + Aus philosophischer Sicht kann man endlos darüber streiten, ob jede Epoche ihren Zeitgeist hat, ob ein "Zeitgeist" überhaupt existiert. Diese Frage lässt der Historiker Blom außen vor. Trotzdem gelingt es ihm mit der "Puzzle-Methode" den Zeitgeist der Zwischenkriegszeit zu rekonstruieren. (Philipp Blom: Die zerrissenen Jahre)

+ Kann uns Kants Definition der Aufklärung als „Ausgang des Menschen aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit“ beim Erkennen helfen? Auf diese Frage der Autoren von „Sicha ned!“ hier nur zwei Links auf ethos.at, wo Immanuel Kant in ca 50 Beitragen mehr oder weniger ausführlich behandelt wird:

+ Markus Willaschek, Kant. Die Revolution des Denkens

+ Was kann Wissenschaft leisten. Grundlagen der Erkenntnistheorie.

+ Nicht zuletzt eine zweifelhafte Wahrnehmung (Nadim Sradj würde sagen: Falschnehmung und daraus folgend eine Falschmeldung) der Autoren „Wir von der MFG verlangen eine umfassende Aufarbeitung des Geschehens rund um Corona durch objektive Fachleute. … Weil es bis heute keine seriöse und umfassende Evaluierung all dieser Maßnahmen gibt, steht der Vorwurf der Bevormundung und des Populismus im Raum.“ (117) + + Angesichts der Corona-Kritik, die direkt von der MFG formuliert wurde, angesichts des Corona-Tagebuchs eines Querdenkers, das thurnhofer.cc ab 12. März 2020 publiziert hat, aber vor allem angesichts des Buches „Corona-Diktatur“, das Monika Donner bereits Mitte 2021 publiziert hat, in dem sie, basierend auf 1.637 Quellen, die 1. Phase von der Ausrufung der Corona-Plandemie bis Herbst 2020 akribisch aufgearbeitet hat, ist der zitierte Absatz kein Lapsus, sondern ein Kardinalfehler. Anders gesagt: Alle Details über die Corona-Herrschaft sind längst bekannt und aufgearbeitet, allein die Corona-Herrscher in der Politik und ihre Mitläufer in den gleichgeschalteten Medien haben bis heute das Steuer in der Hand, um zu verhindern, dass alle Menschen (die großteils nicht aufgeklärte Masse) an diese Informationen gelangen. Beginn jeder Corona-Aufklärung muss die akribische Dokumentation von + + + Monika Donner sein: Corona-Diktatur. Wissen, Widerstand, Freiheit + + + Weiters empfehlenswert das Standardwerk über Polit-Propaganda aus dem Jahr 1938, eine Abhandlung, die weit über die Phänomene des Populismus hinaus geht, von Bertrand Russell, Formen der Macht.